訪問日:2024年11月2日(土)

味噌田楽とは

愛知県各地に伝わる郷土料理「味噌田楽」。

「味噌田楽」は串に刺した材料に味噌を塗って焼いた料理で、愛知県に限らず日本各地で名物になっています。

材料は元来豆腐ですが、現在では里芋、茄子、こんにゃくなど様々な食材が使用されます。

平安時代に農村では田植えの時期などに太鼓の音に合わせて田んぼで踊る「田楽舞」という風習があり、これを生業とする田楽法師が、いつも白い袴に色付きの上着を着て、一本棒に乗り踊っていたそうです。

その姿が白い豆腐の上に味噌をのせて串で焼いた豆腐料理と似ていたため、これが「味噌田楽」や「田楽」と呼ばれるようになったといわれています。

古くは体を温める冬の料理だったそうですが、木の芽(山椒の芽)を添えるようになってからは春の訪れを知らせる料理として親しまれるようになり、江戸時代には外で手軽に食べられるものとして花見の席でも好まれたそうです。

「味噌田楽」の歴史は古く、その特徴も地域によって様々ですが、愛知県では味噌に八丁味噌などの赤味噌を使用し、木の芽は摺って練り味噌に入れる場合と、練り味噌の上に置く場合の両方あるとのこと。

三河地域では菜飯と味噌田楽をセットで出す「菜飯田楽」、尾張地域では生麩を揚げて赤味噌を塗った「麩田楽」が名物になっており、こんにゃく・里芋の味噌田楽も家庭料理の定番として親しまれているとのこと。

菜飯田楽 きく宗

今回訪れたのは、愛知県豊橋市新本町にある、文政年間(1818年~1830年)創業という老舗『菜飯田楽 きく宗(そう)』。

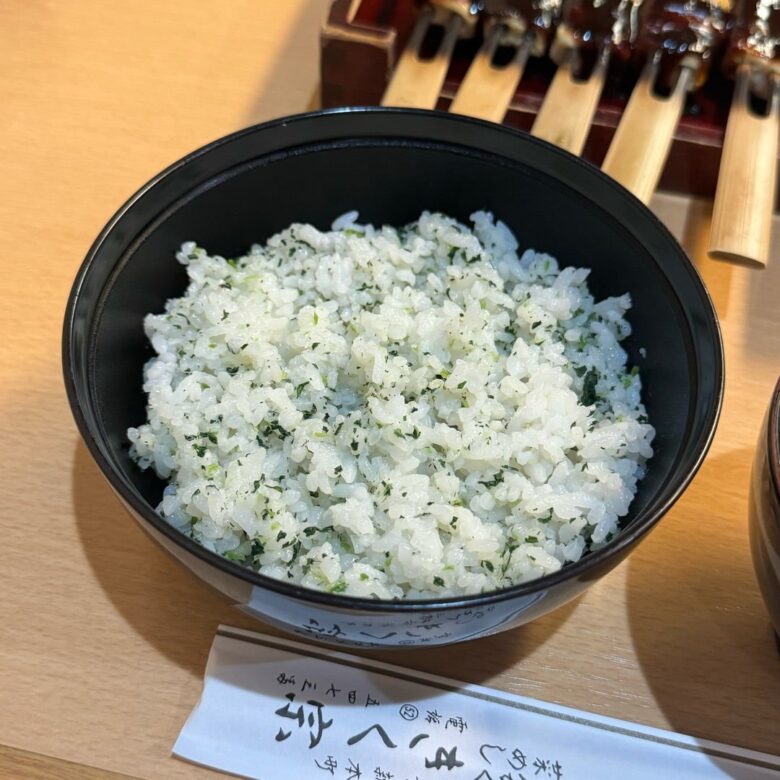

「菜飯(なめし)」は細かく刻んだ大根菜をご飯に混ぜた料理で、上述の通り三河地域では菜飯と味噌田楽をセットで出す「菜飯田楽」が名物になっています。

いつ頃から三河地域で名物になったのかは諸説あるようですが、近江国目川(現在の滋賀県栗東市目川)でも「菜飯田楽」が東海道を行く旅人に人気で、寛保年間(1741年~1744年)に目川の菜飯田楽を商う店が江戸で流行し、その後街道沿いに広まったという説があり、他の地方では衰退したものの、東海地方の一部では残り続けたといわれています。

『菜飯田楽 きく宗』は東海地方屈指の老舗として古くから知られており、豊橋は東海道の34番目の宿場(吉田宿)であるとともに吉田城の城下町でもあったことから、街道を上り下りする旅人たちに支えられ、今に至るとのこと。

「ミシュランガイド愛知・岐阜・三重2019特別版」ではミシュランプレートも獲得しています。

今回は東三河地域発祥の伝統的な手筒花火を中心に、大筒や綱火、各種仕掛花火、打上花火など、様々な花火が楽しめる花火大会「豊橋炎の祭典」目当てで豊橋を訪れましたが、せっかくなら名物グルメも堪能したいので、こちらのお店に初訪問。

アクセス

場所は豊橋駅から徒歩12分くらいの距離。

駐車場は店舗の斜め向かいに20台分あります。

混雑状況

この日は土曜日、お店には11時50分頃に訪問。

席はいくつかの部屋に分かれているようなので、全体の様子はわかりませんでしたが、この時私が案内してもらった部屋は26席中先客は6人で空いていました。

しかしこの後しばらくすると満席になり、元々予約をしていた人も多かった印象です。

私は予約無しだったので、少し料理の提供に時間がかかると最初に説明がありました。

メニュー・商品ラインアップ

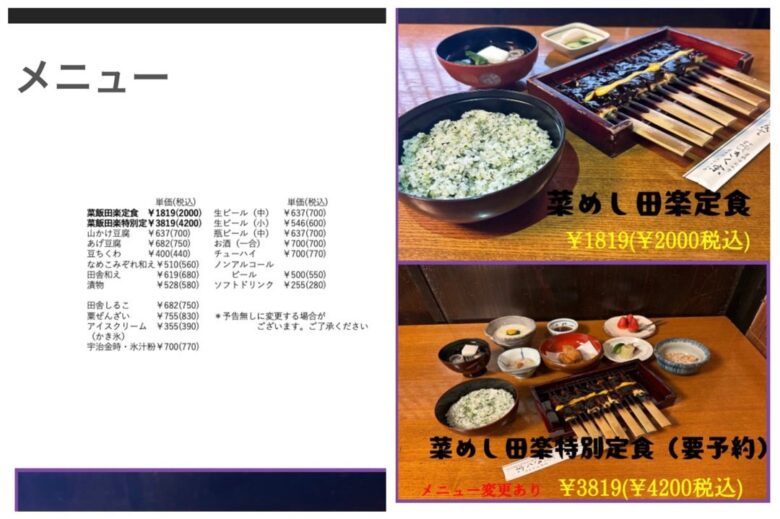

メニューは公式サイトにこんな感じで掲載されています。

今回は『菜飯田楽定食』を注文!

感想

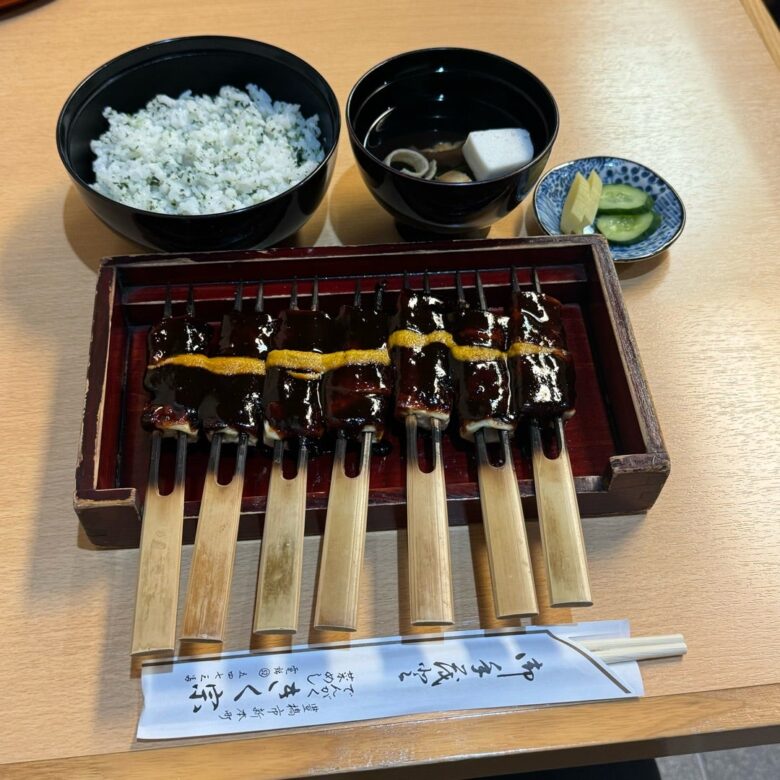

【菜飯田楽定食】2000円(税込)

豆腐は自家製で国産大豆のみを100%使用しているとのこと。

豆腐はたっぷりの味噌ダレを纏い、中央に引かれた黄色の一本線はからしになります。

これは田楽の由来にもなった「田楽舞」の服装である白い袴に色付きの上着に、黄色い帯を巻いた様子をからしで表現し、完成させているとのこと。

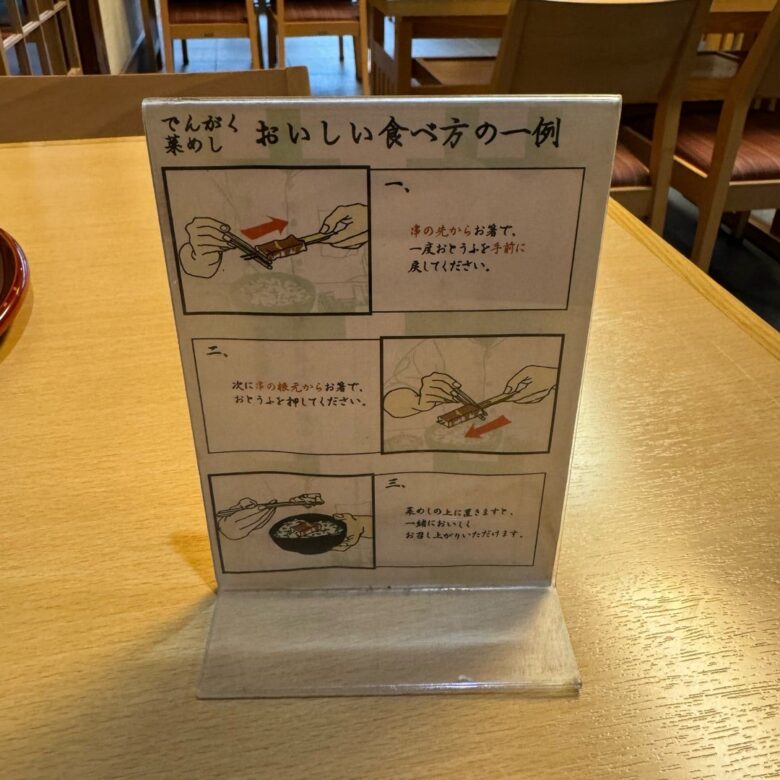

オススメの食べ方は串から外して菜飯にトッピング。

菜飯はそのまま食べると、まばらにシャクシャクとした食感が混ざり、ほんのり塩味が効いたくらいの素朴な味わい。

プルンと柔らかな豆腐はほんのり香ばしく、甘めで濃厚な味噌ダレはご飯とも相性抜群。

からしは風味と辛味で味に深みが出ますが、結構辛味が強いので、少しお箸で取って量を減らし、表面全体に伸ばしてから食べる方が好みでした。

ご馳走様でした!

公式サイト等

https://www.instagram.com/kikuso_nmsdngk

食べログ

きく宗

0532-52-5473

愛知県豊橋市新本町40

コメント