訪問日:2022年9月23日(金)

出雲そばとは

岩手県の「わんこそば」、長野県の「戸隠そば」と並び、「日本三大そば」の一つといわれている島根県の『出雲そば』。

農林水産省のサイトによると、江戸時代初期に松江藩・松平家初代藩主松平直政公が信州松本藩から移ってきた際、そば職人を連れてきたことがきっかけで、出雲地方にそばが広まったといわれています。

「出雲そば」は玄そば(殻のついたそばの実)をそのまま挽き込む「挽きぐるみ」と呼ばれる製粉方法で作られることが特徴で、栄養価と香りが高く、一般的なそばと比べて黒味がかっているそうです。

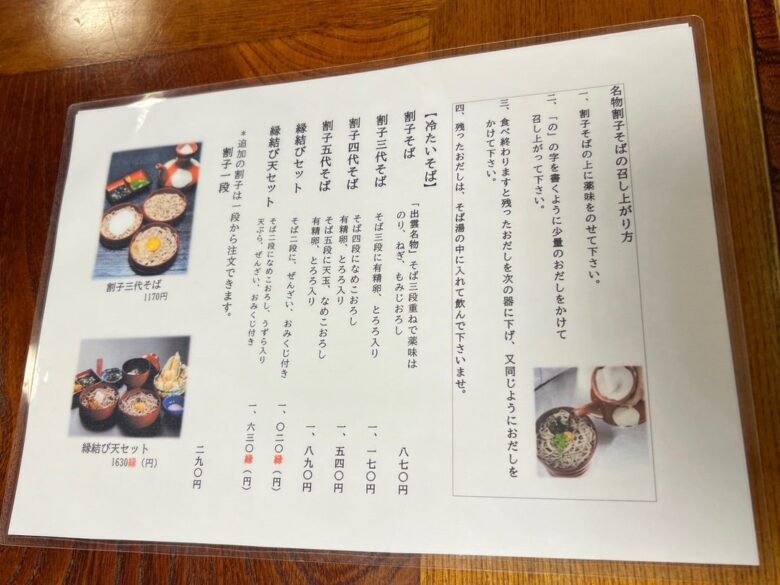

また食べ方にも特徴があり、冷たい「割子そば」と、温かい「釜揚げそば」がその代表格。

「割子そば」は円柱状の丸い重箱「割子」にそばを入れ、薬味をのせて冷たいつゆをかけて食べるのが特徴。

薬味にはもみじおろしや辛味大根の大根おろしが使われることが多いそうです。

江戸時代に松江の城下町で、そばを四角い重箱に入れて携帯していたことに由来しているそうで、四角い重箱の四隅が洗いにくいことから丸い重箱になったといわれているようです。

「釜揚げそば」は茹でたそばを水洗いせず、鍋や釜から揚げたそばをそば湯ごと器に盛りつけて薬味をのせ、自分でつゆを入れて味を調節して食べるのが特徴。

出雲大社などの神社周辺が発祥といわれていて、旧暦の10月に出雲地方の神社で執り行われる「神在祭」で屋台が並び、温かい釜揚げで新そばが振る舞われていたそうですが、屋台売りのため水洗いの行程が省かれたことが由来のようです。

そば 荒木屋

今回出雲そばを食べに訪れたお店が、出雲大社から神迎の道を徒歩5分程進んだ閑静な住宅街の中にある老舗そば屋『そば 荒木屋』。

お店の公式サイトによると、創業は江戸時代の天明年間(1780年代)で、出雲そばの店としては最古のそば屋といわれているそうです。

初代が旧荒木村(現在の大社町)から出て、杵築村(現在地である大社町元町)に店を構えたのがはじまりとされていて、屋号は「荒木村」が由来とのこと。

以前から行ってみたかったお店の一つで、今回初訪問。

アクセス

場所は出雲大社前駅から徒歩10分くらいの距離。

駐車場はお店の向かい側に15台分あるとのこと。

混雑状況

この日は祝日の金曜日、お店には14時20分くらいに訪問。

現在予約は受け付けていないそうで、満席の場合は店頭にある名簿に名前を書いて待ちます。

この時11組待ちで、待ち時間は30分くらいかかりました。

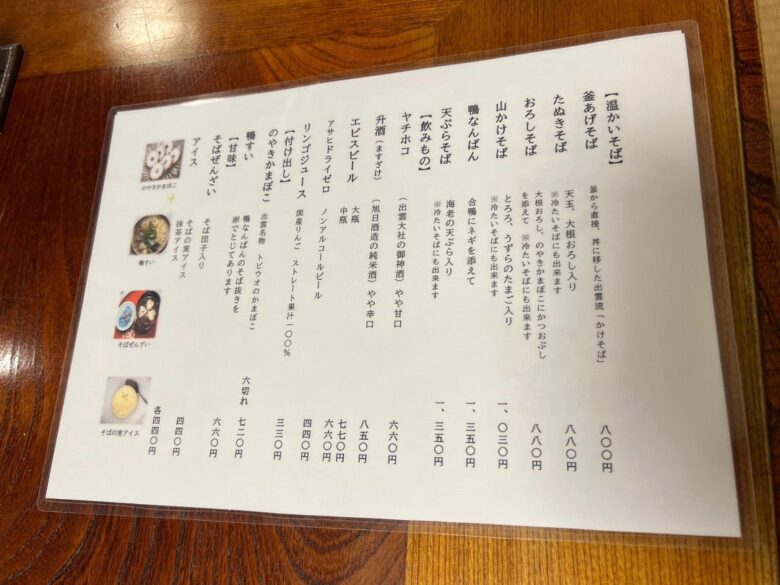

メニュー・商品ラインアップ

今回は同行者が割子そばを注文したので、私は『釜あげそば』を注文!

感想

【釜揚げそば】800円(税込)

地元出雲産を中心に厳選した国産の蕎麦を丁寧に石臼挽きし、敷地内から湧き出る良質な井戸水を使用。

そばつゆには地元産うるめいわしの他、数種類の出汁を使っているそうです。

既にある程度味付けされていて、足りなかったらお好みで別容器のつゆを加えていただきます。

まずはそのままでいただきました。

そばはやや黒っぽい色味で、表面はフワッとした歯触り、中は少し芯を感じる歯切れの良い食感。

つゆは優しめで香り高いそばの味わいが際立ちます。

個人的にはそのままだと少し味が薄かったので、途中からつゆを加えていただきました。

そばつゆは甘さが効いたまろやかな味わいで、塩気は控えめに感じ、結構多めに入れても辛くならず美味しくいただけました。

同行者の割子そばも少し味見させてもらいましたが、こちらは歯応えのあるコシ強めの食感。

薬味はどちらも海苔、ネギ、もみじおろしでした。

割子そばの方が特にもみじおろしの相性が良く、サッパリといただけて好みでした。

出雲そばのお店はまだ数軒しか巡れていないので、これからどんどん開拓していきたいと思います。

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

食べログ

そば 荒木屋

0853-53-2352

島根県出雲市大社町杵築東409-2

コメント