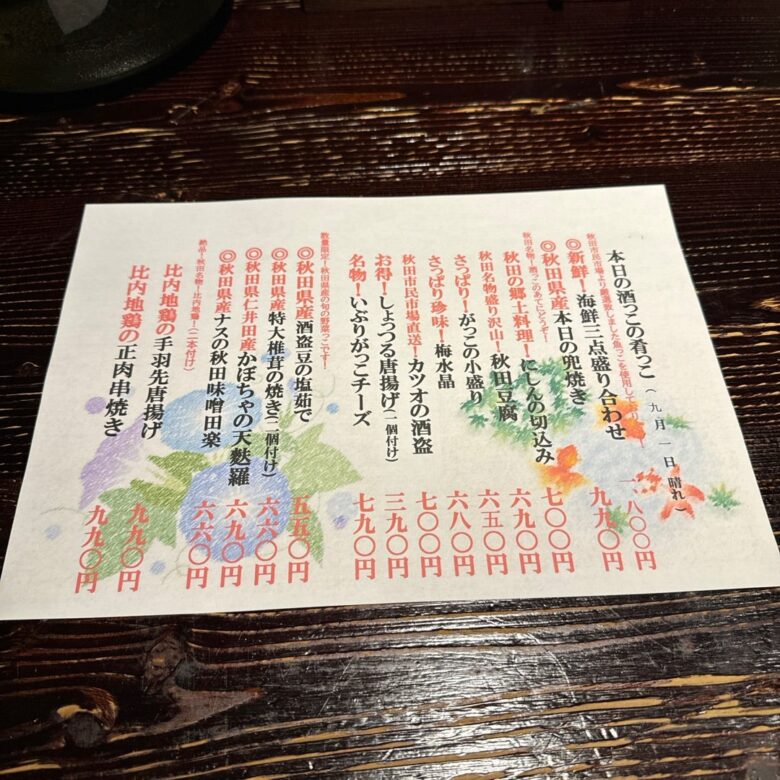

訪問日:2024年9月1日(日)

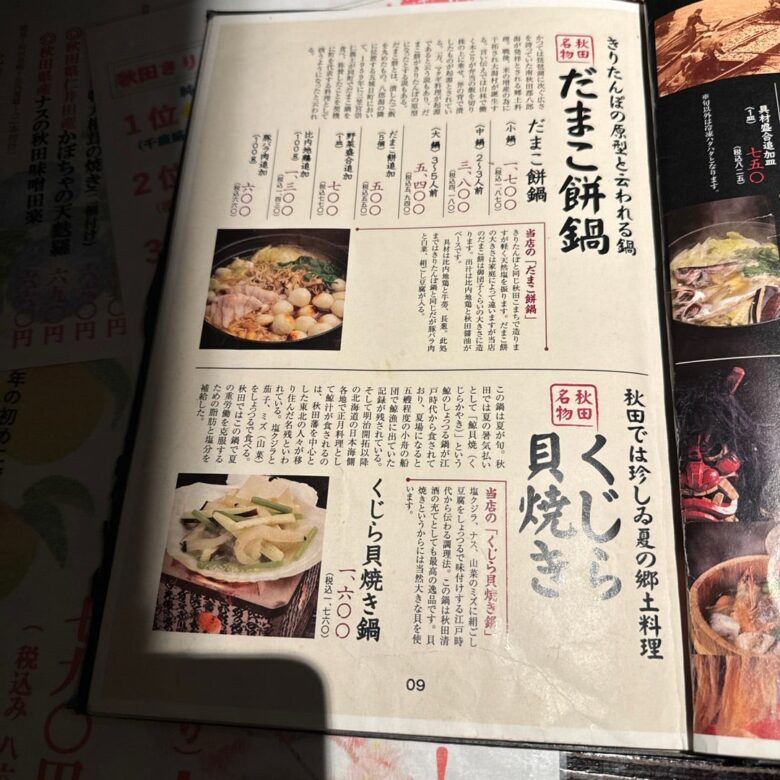

きりたんぽ鍋とは

秋田名物として全国的な知名度を誇る郷土料理「きりたんぽ鍋」。

「きりたんぽ鍋」はご飯をすり潰し、棒に巻き付けて焼いた「たんぽ」を食べやすく切ったものを、季節の野菜や比内地鶏でとった出汁と共に煮込んだ鍋料理。

「きりたんぽ鍋」が特に有名ですが、たんぽに味噌を塗って焼いた「味噌たんぽ」もご当地グルメとして人気です。

「たんぽ」という名前は、串に刺して焼いたご飯が「たんぽ」と呼ばれるガマの穂に似ていることや、槍の稽古用の「たんぽやり」に形が似ていることなどが由来といわれていますが、いずれも短い穂の意味である「短穂」が語源と思われます。

その歴史については以下のように諸説あるようでした。

●炭焼きや伐採のために山籠りをした人々が、残り飯を潰して棒に刺して焼いて食べていたものを鳥鍋に入れたことが始まりという説。

●マタギが山から帰った際、残した飯を潰して棒に付けて焼き、獲物の山鳥や山菜、きのこと共に煮たり、味噌を付けて食べたことが始まりという説。

●江戸時代に南部藩主が巡視に来た際、ご飯を捏ねて棒の先に付けて焼いたものでもてなし、食べ物の名前を訊かれた時に咄嗟に「きりたんぽ」と答えたのが始まりという説。

●八郎潟周辺の地域発祥の郷土料理、ご飯を団子にしたものを煮込んだ「だまこ鍋」がルーツであるという説。

主に秋田県北部で親しまれてきた料理であり、発祥地といわれているのは秋田県の大館・鹿角地方。

毎年大館市では「本場大館きりたんぽまつり」、鹿角市では「きりたんぽ発祥まつり」が開催されており、新米の出回る時期になると県北地域では野外できりたんぽ鍋を作る会合「たんぽ会」が行われるそうです。

秋田きりたんぽ屋

今回訪れたお店は、秋田県秋田市中通、JR秋田駅の西口からすぐ近くにある郷土料理店『秋田きりたんぽ屋』。

店名通り秋田の伝統食である「きりたんぽ鍋」をメインに、様々な秋田郷土料理を取り揃えた人気店。

オープンは2013年2月14日。

こちらは2000年7月に創業、秋田県秋田市山王に本社を置き、全国各地に居酒屋やレストランなど様々なジャンルの飲食店を展開している「株式会社ドリームリンク」が運営しているそうです。

店舗は今回訪れた「秋田駅前本店」の他、「秋田大町分店」もあるとのこと。

以前から気になっていたお店で、前回は予約無しで訪問したところ、予約で満席のため入店不可と玉砕。

食べログでネット予約が出来るので、今回は一週間くらい前に予約を入れてから行ってみることにしました。

アクセス

駐車場は専用駐車場や提携駐車場が無いため、近隣コインパーキングを利用。

混雑状況

この日は日曜日、お店には予約時間である17時の少し前に到着。

この時店前には2組のお客さんが待っていましたが、どちらも予約をしていなかったそうで、前回の私同様、予約で満席のために断られていました。

やっぱりこちらのお店は予約必須ですね。笑

メニュー・商品ラインアップ

メニュー写真は自分が注文した部分しか撮影していませんが、公式サイトに詳しく紹介されています。

https://marutomisuisan.jpn.com/kiritanpoya

感想

お通しは1100円(税込)とかなり高め。

明太マヨたっぷりのシャクシャクした大根と、辛味と山椒がピリッと効いたコリコリ食感のクラゲの和え物みたいな感じで、どちらも美味しかったです。

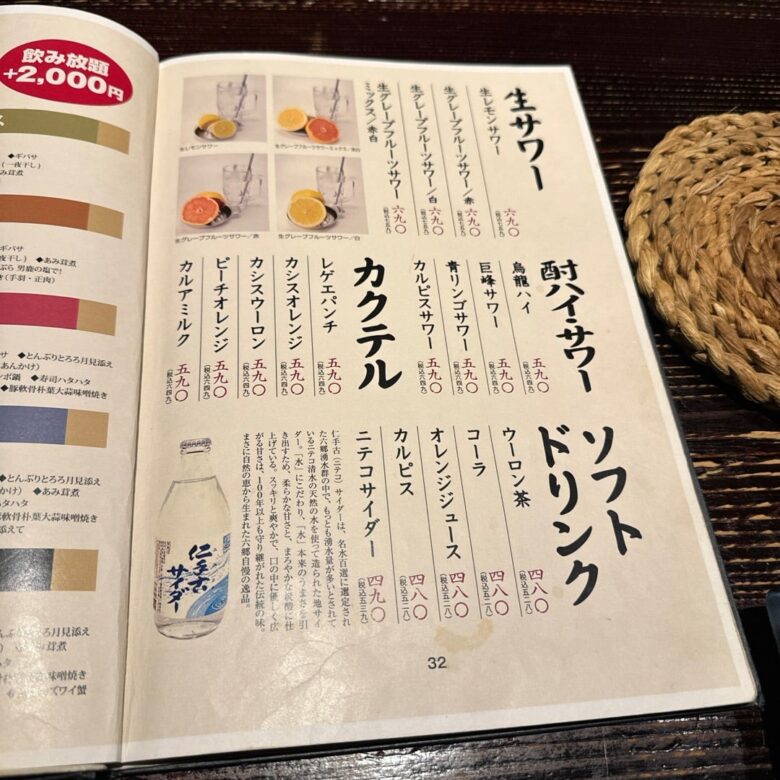

【ニテコサイダー】539円(税込)

ドリンクは名水百選に選定された六郷湧水群の中で、もっとも湧水量が多いとされているニテコ清水の天然の水を使って造られた地サイダー「ニテコサイダー」を注文。

独特な爽やかな風味が広がる甘めのサイダーでした。

漬物はサービスだそうです。

【きりたんぽ鍋(小鍋)】1870円(税込)

具材はきりたんぽ、せり?、舞茸、ごぼう、ネギ、糸こんにゃく、比内地鶏?は肉と内臓の両方が入っていました。

つゆは醤油と濃い出汁の旨みが効いており、油は控えめであっさりとした口当たり、いくらでも飲めそうな美味しさです。

きりたんぽは焼き目は控えめでお米の風味豊か、モチッとかための食感、大きめでボリューム満点です。

野菜はごぼうの食感が良い感じ、鶏肉はコリコリと弾力があり濃厚な味わいで激ウマでした。

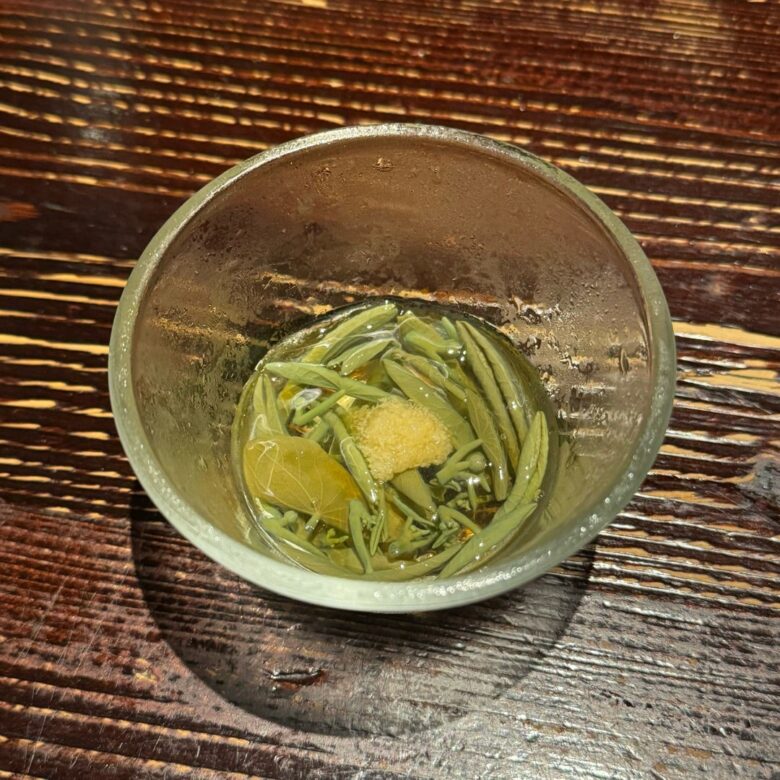

【じゅんさゐ】649円(税込)

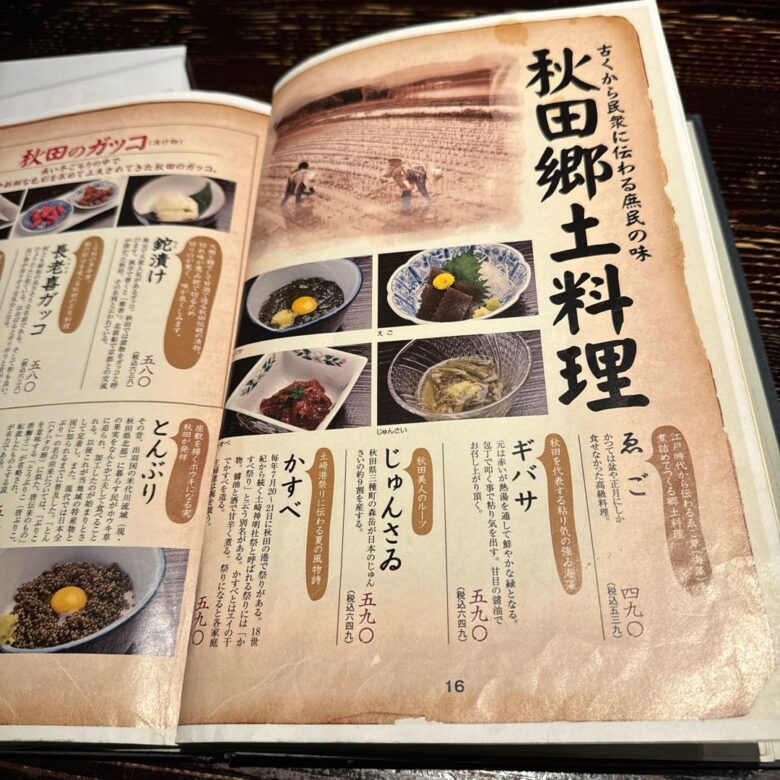

じゅんさいとは

「じゅんさい」は淡水の沼や池に自生するスイレン科の多年草植物で、水底の泥の中の根茎から長く伸び、夏季には蓮の葉のように水面いっぱいに浮葉を広げ、茎から出てくるゼリー状の新芽が食用とされています。

かつては日本全国で自生していたそうですが、自然池沼や古いため池の改廃・水質汚濁などの影響で、現在は様々な地域で絶滅、または絶滅危惧種・準絶滅危惧種になっているそうです。

秋田県においては三種町にある角助沼に自生していたそうで、三種町では大切な食材であるじゅんさいを絶やさないよう、じゅんさい沼の開墾整備が始まり、現在日本有数のじゅんさいの産地になっているとのこと。

収穫期は5月から8月までの約4か月間で、最盛期は6月と7月。

三種町内の店舗や直売所ではじゅんさいの水煮は通年販売しているそうですが、収穫時期の5~8月頃までは生のじゅんさいの購入が可能、観光農園の一部ではじゅんさいの摘み採り体験も開催。

食味は淡泊でツルッとした喉越しの良さとプリッとした食感が特徴、ポリフェノールや食物繊維が豊富に含まれ、カロリーも低いことからヘルシー食材としても注目されているとのこと。

お吸い物や酢の物が定番ですが、鶏肉やごぼうなどの具材と共にたっぷりのじゅんさいを入れた「じゅんさい鍋」も夏の郷土料理として親しまれています。

こちらは三杯酢で味付け済みのため、そのままでいただきます。

サッパリとした酸味の効いた味付けに生姜の風味、そしてプルンとトロトロした柔らかい食感が独特で、夏にピッタリの美味しさでした。

【くじら貝焼き鍋】1760円(税込)

くじら貝焼きとは

「くじら貝焼き」は秋田で夏の暑気払いとして食べられていたという郷土料理で、一部の地域では「くじら汁」とも呼ばれるそうです。

黒い皮のついた鯨の脂身部分を塩漬けにした「塩クジラ」と茄子、ミズ(山菜)などを入れ、秋田の伝統魚醤である「しょっつる」で味付けした鍋で、江戸時代から食べられていたといわれています。

秋田では夏場になると五艘程度の小舟の船団で鯨漁に出ていた記録が残っているそうで、この鍋で夏の重労働を克服するための脂肪と塩分を補給したそうです。

明治開拓以降の北海道の日本海側各地で正月料理として鯨汁が食されるのは、秋田藩を中心とした東北の人々が移り住んだ名残といわれています。

こちらのお店の「くじら貝焼き」は塩クジラ、茄子、山菜のミズ、絹ごし豆腐をしょっつるで味付けした、江戸時代から伝わる調理法で作っているとのこと。

しょっつるならではの魚介の旨みと塩味のパンチが効いた濃いめの味付け。

具材によく味が染みており、塩クジラは2本しか入っていませんでしたが、ブリブリとした弾力ある食感に、脂が乗ったサバの腹身のようなこってりとした味わいでとても美味しかったです。

食後には温かいお茶のサービスと、帰りにはお菓子を2種類もいただきました。

私のような庶民には少し高めの価格帯ですが、秋田の良い思い出になる素敵なお店でした!

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

https://marutomisuisan.jpn.com/kiritanpoya

食べログ

秋田きりたんぽ屋

050-5457-9230

秋田県秋田市中通2-7-6 緑屋駅前ビル 1F

コメント