こちらの記事では、鹿児島県を訪れたら食べるべき名物・ご当地グルメ・郷土料理49選とともに、おすすめの人気店もあわせてご紹介します。

鹿児島ラーメン

九州のラーメンといえば白濁した豚骨ラーメンが定番で、鹿児島のラーメンも豚骨がベースのラーメンが多いですが、九州各地の豚骨スープは久留米の「三九」というお店の影響を受けているケースがほとんどでありながら、鹿児島だけは唯一その影響を受けていない独自のラーメン文化を築いているといわれています。

マイルドなスープに色白で柔らかめの麺、付け合わせ的に浅漬けや大根の漬け物が出されることなど、共通点はいくつかあるものの、各店で個性を競いバラエティに富んでいることが、ある意味鹿児島ラーメンの特徴です。

おすすめの店!【ラーメン小金太】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま食べログのラーメン百名店にも選出されており、ランキングでも常に上位の人気店。深夜まで営業しているので飲みの締めのラーメンとしても定番。SサイズやSSサイズなど、ミニサイズがあるのも魅力的です。

さつま揚げ

鹿児島では「つけあげ」とも呼ばれているそうで、魚のすり身に豆腐や鹿児島県独特の地酒である黒酒または灰持酒(あくもちざけ)を混ぜ、油で揚げて作る、揚げかまぼこの一種。

その歴史は古く、江戸時代に薩摩藩28代当主・島津斉彬が、諸藩に伝わる紀州はんぺんやかまぼこにヒントを得て、高温多湿の鹿児島県の気候に合わせて保存性が高まるよう揚げ物にしたのがはじまりだという説や、琉球料理の揚げかまぼこである「チキアーギ」がなまって「つけあげ」になったという説があるとのこと。

おすすめの店!【薩摩家 いづろ店】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま店内のイートインスペースで揚げ立てが食べられるほか、さつま揚げをハンバーガー風にアレンジした「薩摩家バーガー」も販売しています。

かごしま黒豚

鹿児島名物の代表格で、その名の通り体毛が黒色ですが、四肢、鼻梁、尾端の6箇所に白斑があることから「六白」という呼び名でも知られています。

「かごしま黒豚」の定義は、肥育後期にさつまいもを10~20%添加した飼料を60日以上給与しており、鹿児島県黒豚生産者協議会の会員が、県内で生産・肥育出荷したバークシャー種(アメリカバークシャーを除く)であること。

筋繊維が細かくて歯切れが良く、うま味成分のアミノ酸を多く含み、脂がベトつかずさっぱりとした食味が特徴で、「しゃぶしゃぶ」、「とんかつ」などの人気料理や、「豚骨」といった郷土料理など、鹿児島では黒豚を使った様々な料理が楽しめます。

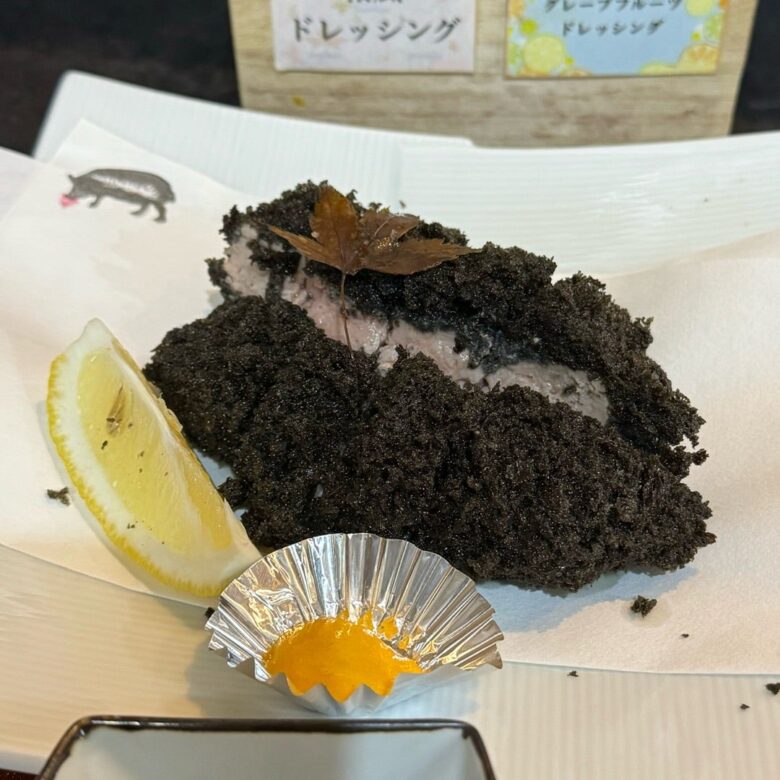

おすすめの店!【黒福多】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま炭を混ぜた黒い衣が印象的な「黒かつ」や、西郷隆盛も食べていたといわれる味をアレンジした「黒豚味噌すき」など、かごしま黒豚にこだわった様々な料理が楽しめるお店です。

黒豚しゃぶしゃぶ

「かごしま黒豚」の美味しさをシンプルに楽しめる定番料理、鹿児島県内にはしゃぶしゃぶの人気店が数多く存在し、郷土料理店などでも人気のメニューです。

ちなみに「黒豚しゃぶしゃぶ」発祥のお店は「黒豚料理あぢもり」といわれています。

おすすめの店!【黒豚料理 あぢもり】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま上述の通り「黒豚しゃぶしゃぶ」発祥のお店で、いつも予約でいっぱいの人気店。出汁の利いたスープと卵を使って食べる独自のスタイルのしゃぶしゃぶが絶品です。

豚骨

豚の骨付きあばら肉を焼いて芋焼酎で炒りつけて、こんにゃくや大根などの野菜と共に、味噌と黒砂糖で煮込んでつくる郷土料理。

薩摩武士たちが狩場や戦場などで作った野外料理がはじまりで、西郷隆盛の好物だったともいわれています。

鹿児島県は温暖な気候から麦味噌の生産が盛んで、鹿児島の麦味噌は麹の量が多く、塩分が少なめのため甘みが強いのが特徴です。

おすすめの店!【吾愛人 中央駅東口店】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま創業以来の伝統の味「みそおでん」をはじめ、新鮮な海の幸や、黒豚、地鶏、さつま揚げ、豚骨などの郷土料理、鹿児島の幸を豊富に取り揃えた人気店です。

黒豚わっぜえか丼

鹿児島県産黒豚を使ったご当地グルメとして2004年に誕生した丼料理。

「わっぜえか」とは鹿児島弁で「すごい」という意味で、条件は鹿児島県産の黒豚を使った丼であること、わっぜえか(すごい)工夫をした店一番のおすすめ丼であること。

2004年3月13日の九州新幹線「つばめ」(新八代駅 – 鹿児島中央駅間)の開業に合わせ、鹿児島県料飲業生活衛生同業組合が新しい名物料理を育てようと開発されたご当地グルメです。

おすすめの店!【うなぎのふじ井】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま鹿児島県大隅産の鰻のみを使った多彩なメニューラインアップが魅力的。こちらのお店では上段に黒豚の照り焼き、下段にひつまぶしが入った2段構成の「黒豚わっぜえか丼」を提供しています。

鹿児島黒牛

和牛の生産量が日本一であり、全国に占めるシェアは約2割、そんな鹿児島県のブランド牛として知られているのが「鹿児島黒牛(かごしまくろうし)」。

別名「和牛のオリンピック」とも呼ばれている「全国和牛能力共進会」において2大会連続で「和牛日本一」に輝いた実績を持つとのこと。

「鹿児島黒牛」の定義は「JAグループ鹿児島に属する畜産経営で肥育された黒毛和種」で、特に肉質等級の定めはありませんが、生産・肥育技術はとても高く、肉質最高ランク5等級の出現率は全体の5割程と高い割合を占めるそうです。

おすすめの店!【食のオアシス Zino(ジーノ)】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんまJA鹿児島県経済連の直営店で、「鹿児島黒牛」や「かごしま黒豚」、県内産の産直野菜など、鹿児島の農畜産物「地のもの」を、より多くの人に提案、提供したいという思いからオープンしたお店とのこと。

さつま地鶏

秋田県の「比内地鶏」、愛知県の「名古屋コーチン」とともに、日本三大地鶏の一つといわれている鹿児島県の「さつま地鶏」。

江戸時代に闘鶏用に飼育され、現在は観賞用としてのみ飼育されている「薩摩鶏」が原種であり、肉の弾力、甘み、色合いが非常に良く、鹿児島を代表する地鶏として人気。

また、「さつま地鶏」の他にも、「さつま若しゃも」、「黒さつま鶏」という「薩摩鶏」を原種にした地鶏が存在します。

おすすめの店!【地鶏の里 永楽荘】(鹿児島県霧島市)

めんま

めんま安心安全な鹿児島黒牛をはじめ、黒豚、地元鶏を提供する焼肉お食事処。食べログの焼肉百名店にも選出されている人気店です。

鶏刺し・鶏のたたき

一般的に鶏肉は中心部までしっかりと加熱して食べる食材として取り扱われていますが、鹿児島県・宮崎県では、県が独自に定めた「食鳥肉の生食加工基準」が存在し、「鶏刺し」や「鶏のたたき」など鶏肉の生食が可能。

消毒・殺菌・二次感染予防など、通常の鶏肉の処理とは全く違う厳しい手順に沿って処理加工されたものが生食用として流通し、飲食店だけでなくスーパーなどでも日常的に販売されているくらい、地元では身近な料理として愛されています。

おすすめの店!【地鶏の里 永楽荘】(鹿児島県霧島市)

めんま

めんま「さつま地鶏」でも紹介したお店。「地元どり焼き」と「とり刺」の両方をお手頃価格で楽しめる「地元どり焼き定食」がおすすめです。

溶岩焼き

溶岩焼きは天然の溶岩石製の溶岩石プレートでお肉や野菜を焼き上げる料理で、活火山「桜島」がある鹿児島県ならではの名物。

溶岩石には遠赤外線効果があるといわれており、外はパリッと中はふっくらジューシーに焼き上がるのが特徴です。

おすすめの店!【みやま本舗 鹿児島中央駅店】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま桜島の溶岩を切り出して作ったオリジナルの溶岩プレートで鶏を焼く「桜島溶岩焼き」が看板メニュー。県内に複数店舗を展開している人気店です。

酒ずし

江戸時代からの歴史があるといわれる郷土料理で、酢を使用せず、酒をまぶしたご飯に、海や山の幸、季節の食材を散らし、半日ほど寝かせて発酵させる、その名の通りお酒を使って作るお寿司。

お酒には清酒ではなく、地酒の「灰持酒(あくもちざけ)」が使われることが特徴。

誕生の背景には、「島津のお殿様が宴会を開き、残った酒と御飯を一緒にしておいたら翌日発酵し、豊かな芳香を漂わせていた」という説や、「男尊女卑が強い薩摩の国では女性が男性の前でお酒をたしなめなかった為、女性が酒ずしを考案した」など、諸説あるとのこと。

おすすめの店!【熊襲亭】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま様々な薩摩郷土料理を楽しめる人気店。「酒ずし」は作るのに時間と手間がかかるため、予約制にしているお店が多い中、こちらのお店では年中仕込んでいるので、予約無しで食べられるのが魅力的です。

鶏飯(けいはん)

奄美地域を代表する郷土料理で、炊き込みご飯形式の「鶏飯(とりめし)」とは異なり、ご飯の上に鶏肉や錦糸卵、椎茸、パパイヤ漬けなどの具材と、刻み海苔、タンカンの皮、白ごまなどの薬味を乗せ、丸鶏を煮て取ったスープをかけて食べるのが特徴。

かつて奄美群島が薩摩藩の支配下に置かれていた時代に、鹿児島本土からやってくる役人たちの威圧的な態度を少しでも和らげるため、当時非常に貴重なものであった鶏を余すことなく使った「鶏飯」でもてなしたのがはじまりといわれています。

おすすめの店!【熊襲亭】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま「酒ずし」でも紹介した、様々な薩摩郷土料理を楽しめるこちらのお店がおすすめです。

さつま汁

鶏肉を使った具だくさんな味噌汁で、鶏肉と野菜などの具材を炒めた後、だし汁で煮込み、味噌や調味料を加えて味を調える、調理法は一般的な豚汁に近い印象です。

江戸時代から薩摩武士たちが士風高揚のため、盛んに闘鶏を行っていた記録があり、その際に負けた鶏をその場でしめ、野菜と一緒に煮込んで食べたのが始まりといわれています。

おすすめの店!【熊襲亭】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま「酒ずし」、「鶏飯」でも紹介した、様々な薩摩郷土料理を楽しめるこちらのお店がおすすめです。

いずみ親子ステーキごはん

出水市は日本を代表する鶏肉・鶏卵の生産地(生産額では日本第2位)であることから、「親子」をテーマにした新・ご当地グルメとして、数多くのご当地グルメを手がけた実績を持つヒロ中田さんがプロデュースし、2011年2月26日に誕生。

鶏肉(親)は焼いてステーキに、鶏卵(子)は卵かけごはんに、このシンプルな親子の組み合わせに、親サラダ(チキンサラダ)と子スープ(たまごスープ)も付いたセットメニューです。

おすすめの店!【味処魚松】(鹿児島県出水市)

めんま

めんまお昼は日替わりランチと「いずみ親子ステーキごはん」、夜は「いずみ親子ステーキごはん」に加え、新鮮なお刺身や鯛の荒だき、六白黒豚の煮込み豚骨、地場産「南国元気鶏」、通年提供しているロングセラーのおでんなどが楽しめます。

そうめん流し

竹樋を使ったそうめんを流したものは「流しそうめん」、機械式の回転式は「そうめん流し」と呼ぶのが一般的。

指宿市の唐船峡では湧き水を活かした「そうめん流し」が名物になっており、「回転式そうめん流し器発祥の地」といわれています。

おすすめの店!【指宿市営唐船峡そうめん流し】(鹿児島県指宿市)

めんま

めんま指宿市が運営するお店で、昭和37年(1962年)6月1日に「そうめん流し場」としてオープンしたことが始まり。「回転式そうめん流し器」の元祖です。

温たまらん丼

指宿市のご当地グルメで、九州新幹線の全線開業と観光特急「指宿のたまて箱」運行を前に、街の合同グルメとして発案され、指宿代表的な観光スポット「砂むし温泉」にちなんだグルメとして2009年に提供がスタート。

砂蒸し温泉の源泉で作った「温泉たまご」をメインに、地元産食材を使うのがルールの丼料理で、和洋中と提供店ごとにアレンジは様々です。

おすすめの店!【黒豚と郷土料理 青葉】(鹿児島県指宿市)

めんま

めんま指宿鰹節をたっぷり使ったダシで食べる黒豚しゃぶしゃぶや、ご当地グルメの温たまらん丼、温泉で育った鰻のうな重、黒さつま鶏の刺身など、地元産食材にこだわった郷土料理店です。

勝武士ラーメン

かつお節の最高級品「本枯節」の生産量日本一である指宿ならではのラーメンを作ろうと、地元のかつお節業者とラーメン店が協力して平成25年(2013年)に開発されたご当地ラーメン。

山川産の「本枯節」を使用した特製ダレに、細切りのかつお節を振りかけた味わい深い醤油ラーメンです。

おすすめの店!【元祖 指宿らーめん 二代目】(鹿児島県指宿市)

めんま

めんま「勝武士ラーメン」発祥の店。進化版の「超勝武士ラーメン」は自分で「本枯節」を削ってトッピングする面白いラーメンで、かつお節の旨み大爆発でした。

枕崎大トロ丼

枕崎市は全国の約5割を占めるという「かつお節」の日本一の産地で、市内の飲食店では定番の「刺身」や「かつおのタタキ」だけでなく、かつおを使った様々なご当地グルメが楽しめます。

「枕崎鰹大トロ丼」は腹皮の竜田揚げに出汁あんをかけた丼料理で、「鰹節工場の職人さんが食べるまかない飯」をコンセプトに、枕崎市通り会連合会と市内のお店の有志が研究を重ねて開発したご当地グルメです。

おすすめの店!【枕崎の味処 一福】(鹿児島県枕崎市)

めんま

めんま枕崎駅のすぐそばにある老舗の和食料理店で、枕崎名物であるかつお料理を中心に、鹿籠豚や枕崎牛等、枕崎の美味しいものを使った幅広い料理を提供しています。

ビンタ

「ビンタ」とは鹿児島の方言で「頭」のことを意味し、かつおの頭を丸ごと味噌や醤油で煮込んだ「ビンタ料理」が枕崎市の名物になっています。

おすすめの店!【枕崎の味処 一福】(鹿児島県枕崎市)

めんま

めんま「枕崎鰹大トロ丼」でも紹介したお店。巨大な頭を丸ごと使った豪快なボリュームで、とても食べ応えがありました。

枕崎鰹船人めし

漁師が釣った鰹を船上で捌き、ご飯にのせて豪快に食べたといわれる漁師めしを現代風にアレンジした、鰹をふんだんに使った茶漬け風の料理。

「鰹づくし」をテーマに、枕崎市通り会連合会が「商店街活性化のために」と開発したご当地グルメです。

おすすめの店!【だいとく】(鹿児島県枕崎市)

めんま

めんま枕崎産かつおや鹿籠豚を使った様々な名物料理が楽しめるお店。枕崎のご当地かつお料理を取り揃えたメニューラインアップが魅力的です。

かつおラーメン

「かつおのまち」で知られる枕崎市では、スープやトッピングにかつおをふんだんに使用した「かつおラーメン」も名物になっています。

おすすめの店!【だいとく】(鹿児島県枕崎市)

めんま

めんま「枕崎鰹船人めし」でも紹介したお店。「枕崎鰹船人めし」と「かつおラーメン」を一緒に楽しめるセットメニューもあります。

串木野まぐろラーメン

いちき串木野市はまぐろ漁船船籍数が日本一で、かつてはまぐろの町として大いに栄えたそうですが、近年の漁船大型化や輸送コストの問題から水揚げ量が減少し、港からまぐろの姿が消えたとのこと。

「名物料理で、串木野をもう一度まぐろの町に」という地元商工会の呼びかけに、元々まぐろ漁船に乗っていた経歴を持つ「中国料理 味工房みその」の2代目店主が「鯛茶漬け」からヒントを得て考案し、平成13年に誕生したご当地ラーメン。

焼いたまぐろのカブト(頭)と香味野菜などを煮込み、昆布と鰹節から出汁をとって合わせたスープに、特注の縮れ麺、チャーシューの代わりに生まぐろの漬けがトッピングされ、好みによってスープにワサビを加えるのが特徴です。

おすすめの店!【中国料理 味工房みその】(鹿児島県いちき串木野市)

めんま

めんま上述の通り「串木野まぐろラーメン」発祥の店。まぐろの美味しさを堪能できるラーメンでした。

うなぎ

鹿児島県は養鰻生産量が日本一であり、国内の養殖うなぎの約40%のシェアを占める「うなぎ王国」として知られています。

うなぎの稚魚であるシラスウナギが多く獲れることに加え、南国特有の温暖な気候に、シラス台地に育まれた豊富で良質な地下水、そして広大な土地に恵まれ、美味しいうなぎを育てるのに抜群な環境が整っているとのこと。

中でも大隅半島は国内最大の養殖産地といわれています。

おすすめの店!【うなぎの末よし】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま鹿児島で長年愛されている老舗の名店。大隅産のうなぎを備長炭で焼き上げ、当時の女将が試行錯誤を重ねて辿り着いた「秘伝のタレ」は継ぎ足しで80年以上守り続けているとのこと。

キビナゴ

体長10cmくらいのニシン科の魚で、独特な帯状の縞模様が特徴ですが、鹿児島県南部の方言で帯のことを「きび」、小魚のことを「なご」と呼ぶことが名前の由来といわれています。

特に鹿児島本土の西に位置する甑島(こしきしま)は日本有数のキビナゴの産地であり、全国の水揚げ量の20%以上を占めているとのこと。

鮮度が落ちるのが非常に早いため、漁獲地以外では広く流通はせず、漁獲量が多い鹿児島県では天ぷらや南蛮漬け、刺身など様々なキビナゴ料理が親しまれています。

おすすめの店!【薩摩だれやめ処 まえわり屋】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんまキビナゴだけでなく、黒豚、鳥刺しなど、鹿児島名物はどれも絶品。店名の由来でもある、豊富な種類の焼酎を前割りで用意していることが特徴で、焼酎好きからも定評のあるお店です。

首折れサバ

屋久島のあたりで水揚げされる「ゴマサバ」をブランド化したもので、一本釣りで漁獲後すぐに首を折って血抜きを行い氷水で冷やしたもの。

鮮度の落ちるのが早いサバを刺身で食べるために、屋久島一湊の漁師たちによって、冷蔵庫も氷もない明治時代に生み出されたといわれています。

ゴマサバは一般的なマサバに比べると脂肪分が少ないため、刺身で食べると身の締まった歯応えが楽しめるのが特徴とのこと。

おすすめの店!【市場食堂 城南店】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま鹿児島市中央卸売市場魚類市場内にある食堂で、基本は市場内で働く人が利用する食堂ですが一般人も利用可能。海鮮メニューが充実しており、早朝から営業しているのもありがたいですね。

海の桜勘(おうかん)

鹿児島県ではカンパチの養殖も盛んでこちらも同じく生産量は鹿児島県が日本一、「海の桜勘」、「かのやカンパチ」、「ねじめ黄金カンパチ」、「辺塚だいだいカンパチ」など、様々なブランドカンパチがあります。

「海の桜勘(おうかん)」は錦江湾で育てられる垂水のブランドカンパチで、日本の市場に出回るカンパチの1/4は垂水産です。

おすすめの店!【味処 海の桜勘】(鹿児島県垂水市)

めんま

めんま垂水市漁業協同組合が誇るブランドカンパチ「海の桜勘」を、より多くの人に味わってもらいたいと、漁協敷地内で平成16年にオープンした漁協直営店です。

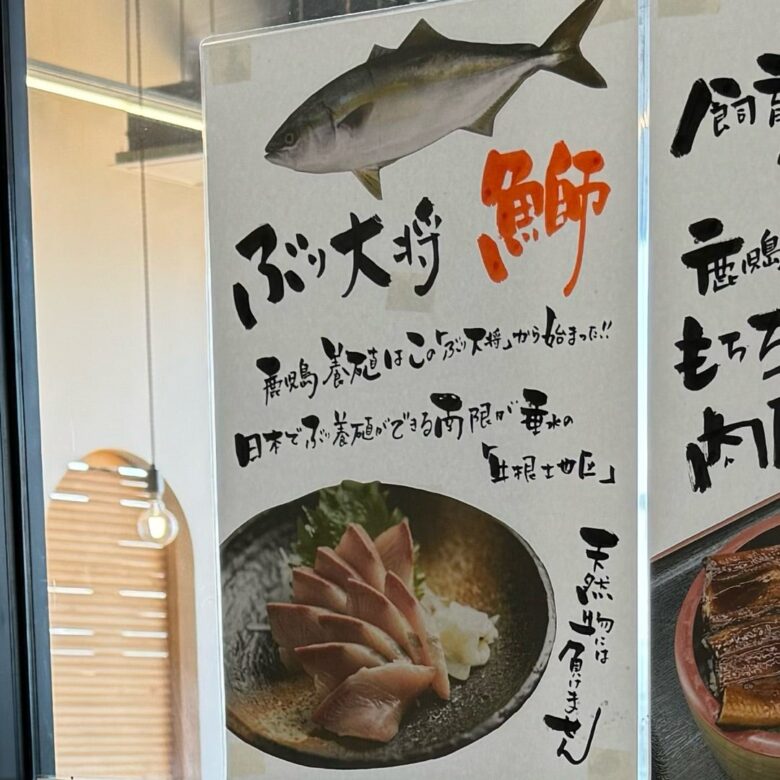

ぶり大将

鹿児島県ではブリの養殖が盛んで養殖ブリの生産量は日本一、「鰤王」、「さつま黒酢ぶり」、「ぶり大将」など様々なブランドブリが誕生しています。

「ぶり大将」は牛根漁業協同組合が出荷する養殖ブリで、牛根漁業協同組合は昭和34年に鹿児島県で最初にブリ養殖を始めた組合。

牛根で育ったブリは頭が小さく太っており、他の産地の同サイズのブリより身の量が多いのが特徴です。

おすすめの店!【道の駅たるみず はまびら】(鹿児島県垂水市)

めんま

めんま垂水市浜平の国道220号線沿い、錦江湾に面した桜島と開聞岳が望める素晴らしいロケーションが人気の道の駅。レストラン「Farm to Table TARUMIZU」では鹿児島の名物海鮮が楽しめるメニューが充実しています。

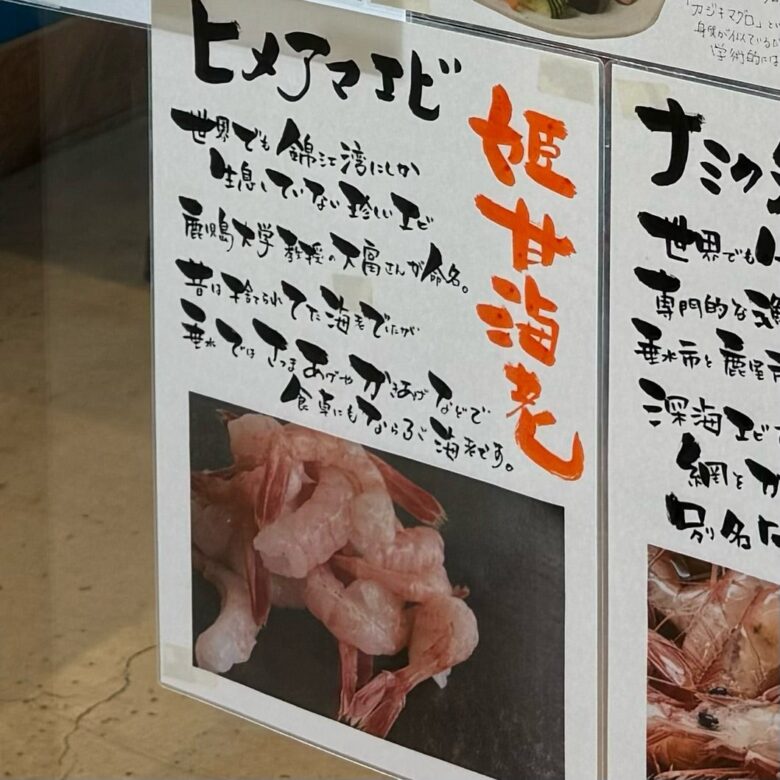

ヒメアマエビ

「ヒメアマエビ(姫甘海老)」は世界でも錦江湾にしか生息していない甘エビの一種。

深海100m~200mに生息し、体長は大きいもので5cmと甘エビより小さく、色が綺麗なピンク色であることから、鹿児島大学水産学部の大富教授が「姫甘海老」と命名したとのこと。

昔は捨てられていたエビだそうですが、垂水ではさつまあげやかき揚げなどで食卓に並ぶそうです。

おすすめの店!【道の駅たるみず はまびら】(鹿児島県垂水市)

めんま

めんま「ぶり大将」、「海の桜勘」でも紹介したお店。ぶり大将、海の桜勘、ヒメアマエビ、ナミクダヒゲエビが楽しめる「垂水極みスペシャル海鮮丼」がおすすめです。

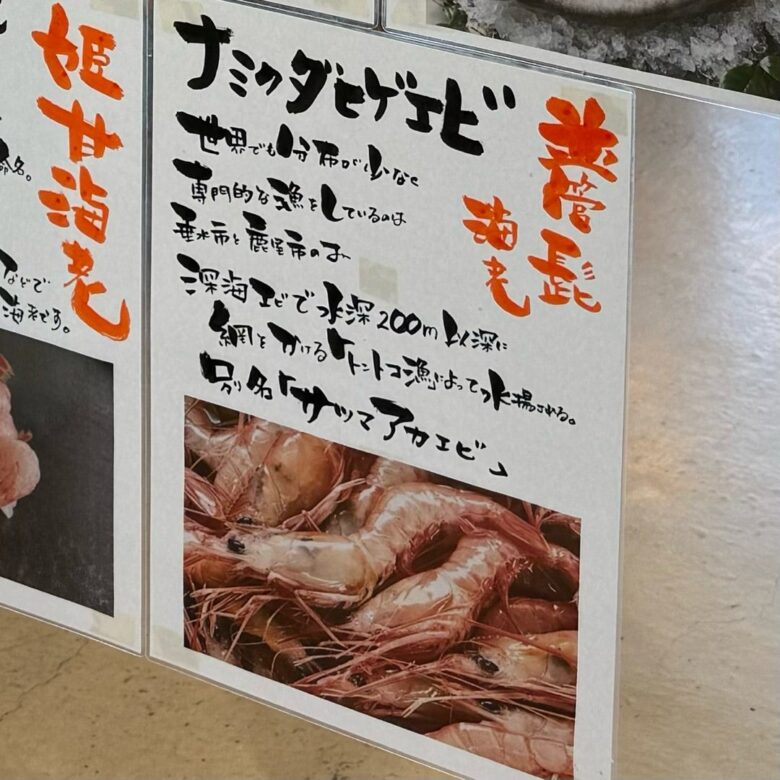

ナミクダヒゲエビ

「ナミクダヒゲエビ」は錦江湾の水深200m以深に生息している深海エビで、世界でも分布数が少なく、専門的な漁をしているのは垂水市と鹿屋市のみだそうです。

「とんとこ網漁」と呼ばれるナミクダヒゲエビやヒメアマエビを狙う底引き網漁で水揚げされ、別名は「サツマアカエビ」。

ヒメアマエビと違い年間を通しての漁獲量も非常に少なく、漁協の市場の前で開いているお店か地元のスーパーなどでしか流通せず、なかなか県外に出回ることがないため、地元では「幻のエビ」と呼ばれているそうです。

おすすめの店!【道の駅たるみず はまびら】(鹿児島県垂水市)

めんま

めんま「ぶり大将」、「海の桜勘」、「ヒメアマエビ」でも紹介したお店。ぶり大将、海の桜勘、ヒメアマエビ、ナミクダヒゲエビが楽しめる「垂水極みスペシャル海鮮丼」がおすすめです。

サツマイモ(唐芋)

鹿児島県が生産量日本一を誇る、焼酎やデンプン、お菓子の原材料としても身近な「サツマイモ」、鹿児島県や九州地方では「唐芋」という呼び名も使われています。

日本には約400年前(1604年)に中国福建省から琉球王国に伝わり、その後現在の鹿児島県を経て、救荒作物として全国に栽培が広まったことから、「サツマイモ(薩摩芋)」と呼ばれるようになったといわれています。

おすすめの店!【天文館フェスティバロ 唐芋ワールド】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま鹿児島名物「唐芋」を使ったスイーツ専門店「フェスティバロ」の、2005年にオープンした旗艦店。2階にカフェも併設されており、一番人気のレアケーキ「ラブリー」が熱々のタルトになった「焼きたてラブリー」が絶品です。

桜島小みかん

鹿児島のシンボル「桜島」の名物で、重さは40~50g、直径は5㎝足らず、「世界一小さいみかん」としてギネス認定されたみかん。

1本の木に20000個もの実をつけることから、「世界一実のなるみかん」ともいわれています。

小さいですが果肉は柔らかく多汁で、甘さと酸味のバランスが良く、食味が良いことが特徴。

出荷時期は概ね11月下旬から12月下旬ですが、出荷量には限りがあるため希少価値が高く、地元の市場関係者から高い評価を受けているとのこと。

おすすめの店!【道の駅 桜島】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま桜島港フェリーターミナルの近くにある道の駅で、出荷時期には果実も販売されますが、シーズン外でも加工品やお土産の品揃えが豊富。「桜島小みかんソフト」も人気です。

桜島大根

鹿児島のシンボル「桜島」の名物、見た目は大きなカブのようで、通常10kg位の重さですが、大きい物になると20~30kgくらいになり、「世界一重たい大根」としてギネスブックに認定された時の重さは31.1kg(胴回り119cm)あったそうです。

出荷時期は12月下旬~1月下旬頃、普通の大根と比べて繊維が少なくて甘味が強く、鹿児島大学等の研究では桜島大根には「トリゴネリン」という機能性成分が青首大根の約60倍含まれており、血管に作用して機能改善をもたらすことが発見されたそうで、大きさだけでなく機能性についても注目されています。

おすすめの店!【道の駅 桜島】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま「桜島小みかん」でも紹介した道の駅。出荷時期には1本丸ごとやカット大根が販売され、「桜島大根のみそ漬」や「桜島大根の干し大根」など加工品も充実しています。

オクラ

「オクラ」の生産量は鹿児島県が日本一で全体の約4割のシェアを誇り、中でも指宿市は鹿児島県産オクラの8割を生産する一大拠点となっていて、日本一の産地といわれています。

日本への伝来は中国を経て幕末〜明治初期といわれており、一般的に栽培されるようになったのは近年になってからで、指宿市においては戦後に導入。

現在では露地栽培だけでなくハウス栽培やトンネル栽培など作型が分化し、旬の時期以外にも出荷されるようになり、指宿では4月初旬~11月上旬頃まで出荷されるようです。

おすすめの店!【道の駅いぶすき 彩花菜館】(鹿児島県指宿市)

めんま

めんまこちらの道の駅では、なんと指宿産オクラを使用したご当地ソフトクリーム「オクラソフトクリーム」が販売されており、夏季(収穫時期)には「オクラの塩ゆで」トッピングが付きます。

そら豆

鹿児島県は平均気温が19℃前後で冬場の日照時間も長いことから、「そら豆」の栽培適地となっており、生産量は全国1位。

代表的な産地は指宿、出水、日置、肝属、種子島などで、中でも指宿市は日本一の生産量を誇るとのこと。

日本へは聖武天皇の天平8年(736年)に、中国を経て渡来したインド僧が伝えたものを、武庫(現:兵庫県)で試作したのが始まりと伝えられており、指宿では昭和27年に本格的な栽培を開始し、その後周辺農家や泉熱組合に普及して拡大定着化。

鹿児島では温暖な気候から、全国に先駆けて12月頃から収穫が始まり、5月頃までが出荷時期になります。

おすすめの店!【ケーキハウス アンデルセン】(鹿児島県指宿市)

めんま

めんまモンブランやタルトなど、指宿産そら豆を使ったスイーツを販売しているお店。そら豆独特のクセが無く、とても美味しかったです。

知覧茶

平成19年12月に頴娃町、川辺町、知覧町が合併したことにより、市町村単位でお茶生産量日本一になった南九州市。

平成28年度末まで頴娃・知覧・川辺の旧3町の茶業者は、それぞれが独自のブランドで茶業に取り組んできたそうですが、平成29年4月よりこれから未来永劫に茶業が繁栄することを誓って茶業者が心を一つにするため南九州市の茶銘柄を「知覧茶」に統一。

南九州市を訪れると、美味しいお茶が飲めるだけでなく、お茶を使った料理やスイーツなど、様々な知覧茶グルメが楽しめます。

おすすめの店!【CAFE 201】(鹿児島県南九州市)

めんま

めんま武家屋敷庭園の裏手に流れる麓川を挟んだ場所で営業しているオシャレなカフェ。知覧茶を使ったハンバーガーやシュークリームが人気で、プリンも美味しかったです。

知覧紅茶

「知覧茶」は特許庁の商標登録情報によると、「鹿児島県知覧町産の緑茶・煎茶・粉茶・ほうじ茶・玄米茶・茎茶・ティパックに詰めてなる煎茶」とあり、基本的には緑茶が中心。

紅茶は含まれていませんが、南九州市では紅茶用の茶葉も生産されており、「知覧産和紅茶」や「知覧紅茶」といった名称で販売されています。

おすすめの店!【TEALAN薩摩英国館】(鹿児島県南九州市)

めんま

めんま世界の紅茶の他、地紅茶として知覧産オリジナル紅茶の「夢ふうき」を提供しているティールーム。英国グレート・テイスト・アワードで金賞を受賞した実績や、日本紅茶協会が認定する「おいしい紅茶の店」にも認定されています。

黒酢

霧島市の福山町を中心に、屋外に並べた壺を使って仕込み発酵するという、伝統的な製法によって造られる「黒酢」。

「黒酢」は米を原材料に、壺の中で長期間発酵・熟成させた酢のことで、まろやかな香りとコクがあり、一般のお酢より色が黒っぽいことが特徴。

江戸時代後期(1800年頃)に始まったといわれており、一年を通じて温暖で寒暖の差が小さいという発酵に適した「気候風土」、黒酢造りに必要な「地下水」、「米」、「壺(薩摩焼)」が揃っていることから、福山町は黒酢造りに最適の地だったとのこと。

おすすめの店!【坂元のくろず 壺畑 情報館】(鹿児島県霧島市)

めんま

めんま「黒酢」の命名者であり、福山町で黒酢造りが始まった当初から伝統的な製法を守り続ける老舗メーカー「坂元醸造株式会社」のアンテナショップ。黒酢を使った体にやさしい料理を提供している「レストラン」も併設されています。

白熊

削った氷に練乳をかけ、チェリーやレーズン、みかん、パイン、小豆、寒天など、色とりどりのトッピングをのせたフルーツや豆類などを盛り付けた、鹿児島のご当地かき氷。

その歴史や「白熊」という名前の由来については諸説あるといわれていますが、一説では名前や現在のスタイルは「天文館むじゃき」というお店が考案したといわれています。

おすすめの店!【天文館むじゃき本店 白熊菓琲】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま上述の「白熊」の元祖といわれるお店。オーソドックスな白熊から、チョコやストロベリー、コーヒーなど、様々な種類の白熊が楽しめます。

両棒餅

鹿児島県で古くから親しまれている郷土菓子で、読み方は「ぢゃんぼ餅」、または「じゃんぼ餅」。

つきたての餅や、もち米粉を使っただんごに串を2本さして、醤油(味噌もあり)に砂糖を加えたとろみのあるタレをかけて食べる、いわゆるみたらし団子に近い印象を受けるお菓子。

名前の由来については諸説ありますが、一説では昔上級武士は腰に大小の刀を2本さしており、その姿に似ていることから「両棒」が転訛したものといわれています。

おすすめの店!【ぢゃんぼ餅 平田屋】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま創業は明治時代という老舗。2026年1月時点で食べログのスイーツランキングで「両棒餅」のお店として一番の高評価。香ばしくもっちりと柔らかで絶品です。

軽羹(かるかん)

自然薯などの山芋を生地に使った羊羹の形をした和菓子で、空気をたっぷり含んで蒸され、ふんわりと柔らかい食感が特徴。

元禄12年(1699年)に島津家二十代綱貴の50歳祝いの席に用いられたのが最も古い記録といわれており、それ以後も婚礼・年始・賀儀など祝いの席や重要な日に食べられる、とても格式高いお菓子として伝わってきたとのこと。

そのまま食べられるだけでなく、軽羹の生地に餡を入れた「軽羹饅頭」も人気で、お土産の定番になっています。

おすすめの店!【明石屋 本店】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま創業安政元年(1854年)、「軽羹元祖」を掲げており、島津家の御用菓子司として珍重された歴史を持つ老舗の名店です。

かすたどん

鹿児島県産の卵を使ったカスタードクリームをふんわりとしたスポンジ生地で包み込んだ蒸し菓子。

様々な薩摩郷土菓子を取り揃えた鹿児島を代表する人気菓子店「薩摩蒸氣屋」の看板商品であり、鹿児島土産の定番中の定番といえる大人気商品です。

おすすめの店!【薩摩蒸氣屋 菓々子横丁】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま数多く展開している店舗の中でも、こちらは特に商品ラインアップが豊富。2階には喫茶コーナー「茶房 珈花子」も併設されており、「かすたどんパフェ」も楽しめます。

あくまき

主に端午の節句で食べられる鹿児島県独特の餅菓子で、「ちまき」とも呼ばれているとのこと。

もち米を木や竹を燃やした灰からとった灰汁(あく)に浸した後、そのもち米を孟宗竹(もうそうちく)の皮で包んで灰汁水で数時間煮込んで作られます。

関ヶ原の戦いの際、薩摩の島津義弘が日持ちのする食糧として持参したのがはじまりだという説があり、保存性が高いことと腹持ちの良さから薩摩にとって長く戦陣食として活用され、西郷隆盛も西南戦争で食べていたといわれています。

おすすめの店!【薩摩蒸氣屋 菓々子横丁】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま「かすたどん」でも紹介した、様々な薩摩郷土菓子を取り揃えたこちらのお店がおすすめです。

げたんは

生地にも周りのコーティングにも贅沢に黒糖を使用することが特徴で、かつて米の集荷地であった横川町(現・霧島市)に集まる人をもてなすためのお茶うけとしてつくられた鹿児島の郷土菓子。

独特な名前は汚れた下駄の歯に似た見た目であったことが由来といわれており、当時は「三角菓子」とも呼ばれていたそうです。

おすすめの店!【薩摩蒸氣屋 菓々子横丁】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま「かすたどん」、「あくまき」でも紹介した、様々な薩摩郷土菓子を取り揃えたこちらのお店がおすすめです。

文旦漬・ざぼん漬

「文旦」は大きな果実が特徴の柑橘類で、「文旦漬」は黄色い表皮を薄くむき、厚い中果皮をじっくりと糖蜜で煮詰め、砂糖をまぶしたお菓子。

「文旦」の原産地は東南アジアや中国方面といわれていますが、日本には江戸時代の1688年(元禄元年)から1780年(安永9年)の間に伝来したとされており、明治時代には文旦の魅力を多方面に伝えられるように「文旦漬」が作られたといわれています。

「ざぼん」とも呼ばれることから、各地では「ざぼん漬」としても親しまれており、鹿児島以外では長崎県各地や大分県別府市などで名物になっています。

おすすめの店!【薩摩蒸氣屋 菓々子横丁】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま「かすたどん」、「あくまき」、「げたんは」でも紹介した、様々な薩摩郷土菓子を取り揃えたこちらのお店がおすすめです。

ふくれ菓子

鹿児島県・宮崎県といった九州南部・東部地域で作られている、小麦粉、重曹、黒糖などを混ぜて蒸した郷土菓子で、「ソーダ菓子」や「ふくらかん」、「ふくれかん」とも呼ばれるそうです。

かつて豊作を願う祭りの席や農作業時のお茶うけとして食べられていたそうですが、現在は特に時期を問わず食べられるそうで、家庭で作られる他、スーパーや道の駅などで販売され、専門店もあります。

おすすめの店!【まるはちふくれ菓子店】(鹿児島県鹿児島市)

めんま

めんま数少ない「ふくれ菓子」の専門店。芳醇でコクのある黒糖ならではの甘さに、ふんわりもっちり食感の生地が美味しかったです。

加治木饅頭

姶良市加治木地区の名物で、もち米と麹を主な原料に、独自の甘酒を混ぜ込んだ風味の良い生地の中に、小豆あんなどを入れたシンプルなお菓子で、出来立て熱々で提供されるのが特徴。

その歴史は古く、島津義弘公が加治木のお城に移って来た際、1606年から2年掛けて「欄干橋」という石橋を造らせたそうですが、その工事の休憩中にお茶うけとして供されたのが始まりと伝えられているそうです。

長らく皮が白色のものが定番でしたが、近年では紫芋や人参、竹炭、白ゴマ、よもぎなどを加えた5色の饅頭「いろいろ物語」という商品も一部店舗で販売されています。

おすすめの店!【新道屋】(鹿児島県姶良市)

めんま

めんま食べログのスイーツランキングで姶良市1位という高評価であり、「加治木饅頭」の販売店の中でも行列ができるという人気店です。

ちんこだんご・しんこだんご

薩摩川内市の名物として知られる「ちんこだんご」、または「しんこだんご」。

醤油を塗った焼き団子で、鹿児島県内では「しんこだんご」として広く愛されているそうですが、薩摩川内地方では昔から「ちんこだんご」と呼ばれるそうです。

由来については、新米の米粉だけを使って作っていたことや、鹿児島弁で小さいだんこの事を「ちんこだんご」と呼んだことなど諸説あり、その独特すぎる名前から、SNSなどでネタにされてしまっているのを何度も目にします。笑

おすすめの店!【﨑山米店】(鹿児島県薩摩川内市)

めんま

めんまお米の販売はもちろんのこと「ちんこだんご」、「けせん団子」、「かからん団子」など、様々な鹿児島の郷土菓子を取り揃えています。

けせん団子

「けせん」は一般的にニッケ、ニッキ、シナモンと呼ばれるニッケイ属の木で、年間を通して暖かい気候の地域で育つため、昔は鹿児島県内のどこの家庭でも庭先に植えていたとのこと。

葉には殺菌作用があることから、団子を傷みにくくする効果があるとわかり、けせんの葉を2枚1組にして小豆やよもぎの団子を挟んで蒸しあげたことが「けせん団子」の始まりといわれています。

おすすめの店!【﨑山米店】(鹿児島県薩摩川内市)

めんま

めんま「ちんこだんご」でも紹介した、様々な鹿児島の郷土菓子を取り揃えているおすすめのお店です。

かからん団子

けせん団子と同じく、殺菌作用があるサルトリイバラもしくは同属のサツマサンキライの葉で団子を包み蒸しあげたもの。

「かからん」という名前の由来は、棘のあるサルトリイバラの茎を触らないように「かからん」(方言で触らないという意味)から葉を「かからん葉」といい、「かからん団子」となったといわれています。

おすすめの店!【﨑山米店】(鹿児島県薩摩川内市)

めんま

めんま「ちんこだんご」、「けせん団子」でも紹介した、様々な鹿児島の郷土菓子を取り揃えているおすすめのお店です。

まとめ

今回は私自身が鹿児島旅行で食べたものをまとめた記事であり、もちろん他にも聞いたことがないもの、食べたことがないものなど、まだまだたくさんの名物があると思います。

他にもおすすめの料理があれば、気軽にコメントやメッセージで教えていただけると嬉しいです。

これからも鹿児島には何度も遊びに行く予定なので、こちらの記事はその都度追加・更新していく予定です。

コメント