訪問日:2025年6月18日(水)

蔵王温泉名物ジンギスカン

主に北海道の名物として知られている羊肉を用いた焼肉の「ジンギスカン」ですが、その発祥の歴史については諸説あり、北海道とは異なるルーツで誕生している地域もあります。

山形県の蔵王温泉もその一つであり、「ジンギスカン」が名物として知られています。

発祥の店といわれているのは、現在山形市蔵王半郷に店舗を構えている「ジンギスカン・シロー」。

大正時代初期、初代の斎藤恒夫さんの伯父である斎藤忠右衛門さんが日本綿羊協会の会長を務めていたそうで、オーストラリアから生体輸入を始め、県内はもとより県外にも綿羊飼育を勧めていたそうです。

昭和の初期に山形では羊毛生産のため、各農家において綿羊が多数飼育されており、斎藤忠右衛門さんは日本綿羊協会の会長として度々モンゴルに渡って綿羊飼育の技術交流をしていたそうですが、その時モンゴルでは中央が盛り上がった円盤状の鉄兜に羊の肉をのせて焼いた料理を食べていたとのこと。

初代の斎藤恒夫さんは、シベリアに抑留されて昭和22年10月にようやく帰国、そこで当時堀田村の村長をしていた伯父の斎藤忠右衛門さんに「羊料理をやるよう」勧められたそうです。

戦後になるとビニールなどの化学繊維が広まって羊毛の価値は暴落し、綿羊農家達が路頭に迷うことになったため、綿羊農家を救うためにモンゴルの鉄兜で焼く羊料理を参考に、山形鋳物工場に鉄鍋を特注し、クセのある肉を美味しく食べる工夫を重ねて「ジンギスカン」を考案。

また蔵王が昭和24年に新日本観光地百選山岳の部1位に選ばれたことをきっかけに、名物となる料理が求められていたことから、蔵王温泉の各旅館の女将さんたちにもタレの作り方を教えるなどして「ジンギスカン」の普及にあたり、名物として広く食べられるように。

昭和34年の国民体育大会冬季大会ではジンギスカンが献立メニューに入り、各県のスキー選手から好評だったことから、全国に知られるようになったといわれています。

ジンギスカン・シロー

今回訪れたお店は、上述の蔵王ジンギスカン発祥の店『ジンギスカン・シロー』。

お店を取材した記事によると、精肉店「蔵王農工連」として1949年に創業したことに始まり、『ジンギスカン・シロー』の開店は1954年のようです。

店名の「シロー」は初代のお父さんの名前が由来とのこと。

元々は蔵王温泉街にあったそうですが、道路拡幅に伴って2001年に現在地に移転したそうです。

アクセス

場所は蔵王駅から徒歩40分くらいと駅からは遠めの立地。

駐車場は10台分あるとのこと。

混雑状況

この日は平日の水曜日、お店には18時過ぎに訪問。

この時先客は2組で空いていました。

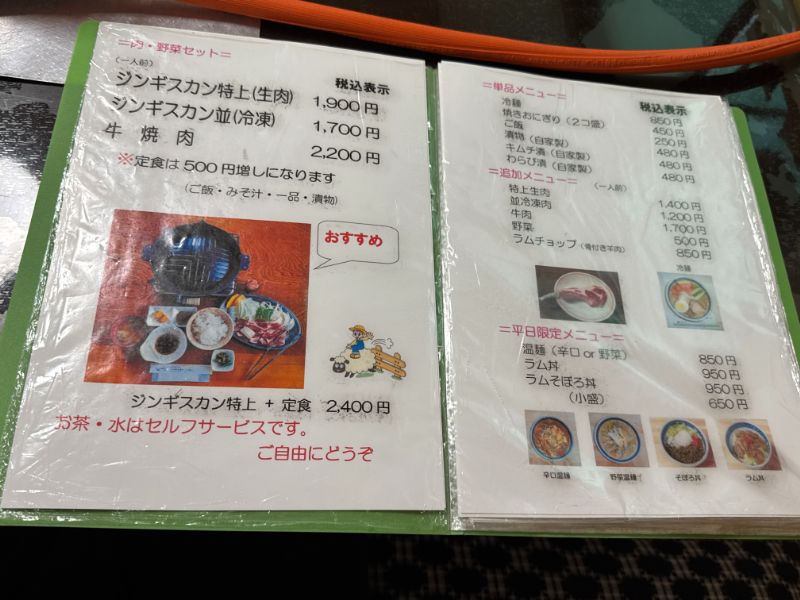

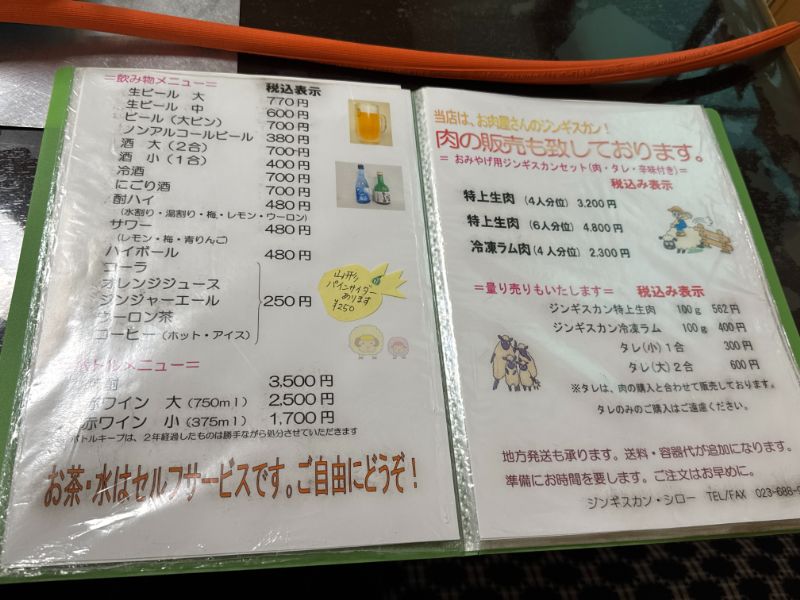

メニュー・商品ラインアップ

おすすめは生肉の特上の方ですが、悩んだ結果冷凍肉の並を選択、+500円で定食を注文!

感想

【ジンギスカン並定食】2200円(税込)

お肉は薄めで火が通りやすく、ややかたくてパサつきのある食感ですが、肉の味わいが濃くて美味しいです。

タレはサラッとした質感でご飯が進む甘辛の味付け、別容器の辛子を加えるピリ辛で風味も増し、更に美味しくなりました。

こちらのお店では米や野菜など、ほとんどの材料を自家製栽培しているというこだわり、副菜もどれも美味しかったです。

次回は生肉の特上を注文したいと思います。

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

食べログ

ジンギスカン・シロー

023-688-9575

山形県山形市蔵王半郷266-10

コメント