訪問日:2023年9月15日(金)

フルーツ王国として知られる「山梨県」

山梨県では様々な果物が作られていて、特に「ぶどう」、「もも」、「すもも」は生産量日本一。

細長い平地を除いて傾斜地が多い複雑な地形であることや、降水量が少なくて日照時間が長く、昼夜の寒暖差が大きいこと、四方を高い山々に囲まれているため季節風の影響を受けづらく、大気が乾燥がちであること、土壌が沖積層・洪積層に覆われて肥沃であることなど、山梨県には果物栽培に適した条件が沢山揃っているようです。

江戸時代には「ぶどう」、「なし」、「もも」、「かき」、「くり」、「りんご」、「ざくろ」、「くるみ(または銀杏)」といった、甲斐国の代表的な8種類の果物を総称して「甲州八珍果」と呼ばれ、古くから果物栽培が盛んな地域と伝えられていたとのこと。

「ぶどう」の歴史

ぶどうは世界中で栽培されている果物で、その歴史は非常に古く、紀元前4000年頃の古代オリエントで既に栽培されていたとされ、古代ヨーロッパや中国などへと広まり、日本には東西交易とともにシルクロードを経て1300年前に上陸したといわれているとのこと。

栽培に至った歴史については諸説あるようで、甲州ぶどう発祥の地とされる甲州市の公式サイトによると、有名なものに以下の2説があるようです。

【行基説】

高僧行基が修行中、夢の中で右手にぶどうを持った薬師如来の姿を見ます。その姿を木彫りにして今日の柏尾山大善寺に安置したところ、ブドウの樹を発見し、これを薬草として育てたのち村人にも広まり、「甲州」となった説。

【雨宮勘解由説】

勝沼の雨宮勘解由が自生の山ぶどうと異なる蔓植物を発見し、自宅に植えたところ、結実した種が甲州ぶどうであったという説。

明治時代には産業振興のために政府が欧米から様々な品種を導入したそうですが、当初雨の多い日本の気候は病害や虫害が出やすくてぶどうの栽培に向かず、欧州の品種は失敗が続き、米国から導入したデラウェアなどの品種が根づくことに。

その後研究者や生産者が品種改良や栽培方法の研究に取り組み、日本の気候に適した耐病性を兼ね備えた品種を次々に生み出し、高品質のぶどうが作られるようになっていったとのこと。

また世界で生産されるぶどうの7割はワインの原料用ですが、日本ではそのまま食べる生食用が9割を占めることになったそうです。

山梨県で生産されるぶどうの品種は「甲州」、「巨峰」、「ピオーネ」、「シャインマスカット」、「甲斐路」など多岐にわたり、品種によって旬の時期は異なるものの、収穫時期は7月下旬から10月頃。

主な生産地は甲府市、山梨市、甲州市、笛吹市などで、収穫期にはぶどう狩りを目当てに県内外から沢山の人が訪れるそうです。

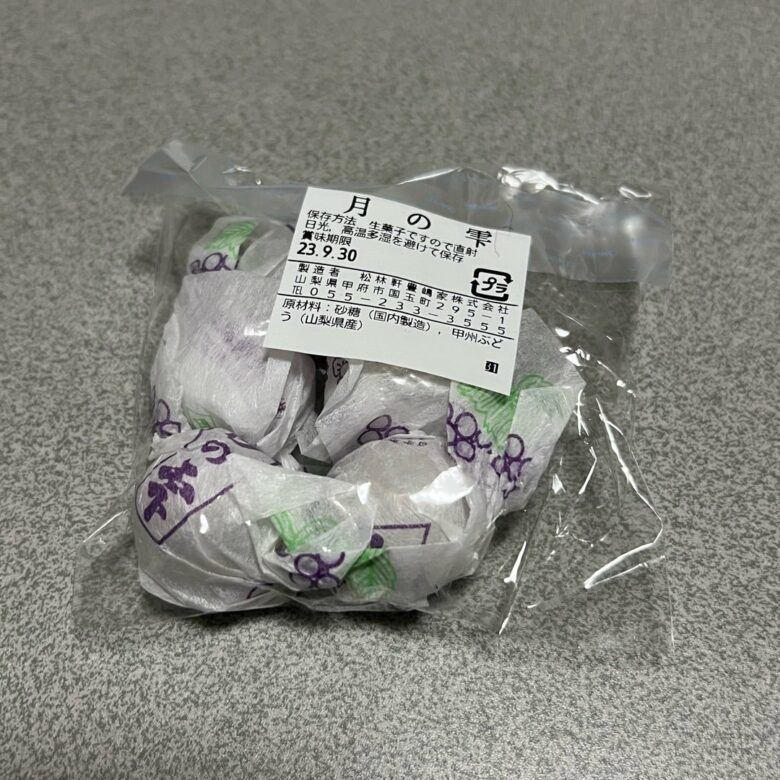

「月の雫」とは

そんなぶどうを使った山梨県ならではの郷土菓子が「月の雫」。

「月の雫」は砂糖を煮詰めて練り上げた蜜を、山梨県のぶどうを代表する品種「甲州ぶどう」の粒に1つずつかけてコーティングしたお菓子。

固まった蜜は甘くてホロッと崩れ、「甲州ぶどう」の瑞々しい食感と、特有の甘酸っぱさが絶妙の組み合わせになっています。

「甲州ぶどう」は高温の蜜に耐えられる皮の厚さがあり、適度な酸味があることから「月の雫」に向いているとのこと。

起源については諸説あるようで、以下の説が有名なようです。

●1723年(享保8年)の秋、甲州八日町の「牡丹亭金升」が庭で砂糖を煮ていたところ、棚のぶどうが偶然落ちて入り込みできあがったのが始まり。

●1832年(天保3年)創業の「松林軒豊嶋家」3代目の音兵衛が、1877年(明治10年)に庭先で砂糖を煮ていた際、同じようにぶどうが偶然落ち、拾い上げ食べたところ大変珍味だったことが始まり。

農林水産省の公式サイトによると、江戸時代末頃に出版されたガイドブック「甲府買物独案内」に数軒の菓子店で「月の雫」が売られていたことや、「甲斐名所寿古六」にも「極製月の雫」として描かれていることから、江戸時代には既に甲州銘菓として知られていたとのこと。

どれが正しいのかはよくわかりませんが、いずれにしても歴史の深い山梨を代表する銘菓。

新鮮な「甲州ぶどう」を使うため、毎年9月から12月頃、製造元によっては翌年3月あたりまでの期間限定商品になっているそうです。

松林軒豊嶋家

今回訪れたお店が、上述の元祖といわれるお店の一つ『松林軒豊嶋家』。

1832年(天保3年)創業という老舗で、現在は7代目になるようです。

2023年12月に公式サイトを確認した時点では、店舗は「国玉本店(和カフェ松林軒併設)」と「甲府銀座通り店」があり、今回は山梨県甲府市中央にある『甲府銀座通り店』を訪問。

アクセス

場所はJR「甲府駅」南口から徒歩15分くらいの距離。

駐車場は近隣コインパーキングを利用。

混雑状況

この日は平日の金曜日、お店には16時半頃に訪問。

この時先客はおらず私のみでした。

メニュー・商品ラインナップ

店内には様々なお菓子が販売されていて、公式サイトやInstagramなどでも紹介されています。

公式サイトではお店の銘菓として「月の雫」、「桂乃露(月の雫の求肥版)」、「絹多ぐるみ」、「桜最中」、「栗壷」、「いおり最中」が紹介されていました。

今回の目当てはもちろん『月の雫』。

販売期間は9月~12月末だそうで、今年は9月10日に販売案内がInstagramで発信されていました。

1個からバラ売りが可能だったので、5個購入。

あともう一つ気になっていたのが、大粒のシャインマスカットを丸々一粒入れた柔らかい餅菓子『水晶餅』。

こちらも期間限定のお菓子、シャインマスカットは8~10月くらいが収穫時期らしいので販売時期もこのあたり?

今年は8月26日に販売開始の案内がありました。

『月の雫』の値段はメモし忘れましたが、『水晶餅』の値段が280円(税込)、合計会計が780円だったので、1粒100円(税込)ですかね?

感想

【月の雫】100円(税込)

粒の大きさは一口サイズで小ぶり。

表面のコーティングはザクッとシャリシャリした歯触りでかなり甘め、ぶどうはジュワッとジューシーでプチプチとした種の食感があり、甘酸っぱい味わいが砂糖と上手く調和してとても美味しいです。

以前別のお店で買った時は甘さが強すぎて正直微妙だったのですが、こちらのお店はバランスが良くてかなり好みでした。

【水晶餅】280円(税込)

月の雫は2週間くらい日持ちしますが、こちらは日持ちのしない生菓子。

フルーツ大福のように白餡などは入っておらずシンプルにマスカット果肉が入っている感じです。

餅はコシの強いモチモチ食感、マスカットは香り高くフルーティな甘さにほんのりと酸味の効いた後味。

マスカットの美味しさを活かしたシンプルなお菓子でこちらも美味しかったです。

次回は「桂乃露」も食べてみたいところ、本店のカフェも気になります。

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

https://www.instagram.com/7th_shourinken/

食べログ

松林軒豊嶋家

055-233-3555

山梨県甲府市中央1-14-3

コメント