訪問日:2023年2月24日(金)

きしめんとは

愛知県を代表するご当地グルメとして、全国的に知られる名物の一つ『きしめん』。

一般的に厚さ1mm幅7~8mmくらいの平たいうどんで、ムロアジの出汁をベースに、コクのあるたまり醤油を合わせて作られる濃厚なつゆが特徴。

手打ち麺や生麺について具体的な基準は無いそうですが、乾麺については日本農林規格(JAS)の「乾めん類品質表示基準」にて「幅を4.5mm以上とし、かつ、厚さを2.0mm未満の帯状に成形したものにあっては干しひらめん、ひらめん、きしめん又はひもかわと記載することができる。」と分類されるとのこと。

中には最近ブームという4~5cmくらいになる幅広のきしめんもあるとか。

うどんと同様に、カレーきしめんや味噌煮込みきしめん、ざるきしめん、きしころ(冷やし)など、調理方法にもバリエーションがあります。

起源は明らかになっていないそうですが、有力なのは江戸時代に三河国芋川(現在の刈谷市北部)で名物だったという平打ちうどん「芋川(いもかわ)うどん」がルーツだと考えられているそうです。

『きしめん』という名前の由来も諸説あり、以下の3つの説をよく目にします。

①平たく延ばした生地を竹筒で碁石の形に抜いた丸い碁石形の麺にきな粉をかけて食べる中国のお菓子「棊子麺」(棊は棋の異体字)が転じて「きしめん」になったという説。

②紀州藩が尾張藩にお土産として献上した「紀州(きしゅう)麺」に由来するという説。

③尾張藩の殿様が雉(キジ)肉入りの田舎うどんを好んで食べたことから「雉麺」が訛って「きしめん」になったという説。

芳乃家

今回きしめんを食べに訪れたのが、愛知県名古屋市昭和区の桜山町にあるお店『芳乃家(よしのや)』。

店内の壁に掲載されていた記事によると、創業は1953年という老舗。

こちらのお店は約4cmはあるという幅広のきしめんが有名。

埼玉の「川幅うどん」や群馬の「ひもかわ」など、個人的に幅広の平打ち麺が大好きなので、きしめんのお店の中で特に気になっていました。

アクセス

場所は「桜山駅」より徒歩6分、「御器所駅」から徒歩8分くらいの距離。

駐車場は店舗西側に3台分ありましたが、この時満車だったので近くのコインパーキングに駐車。

混雑状況

この日は平日の金曜日、お店には12時30分くらいに到着。

店内の席は4人掛けテーブル6卓で、この時1卓のみ空いていました。

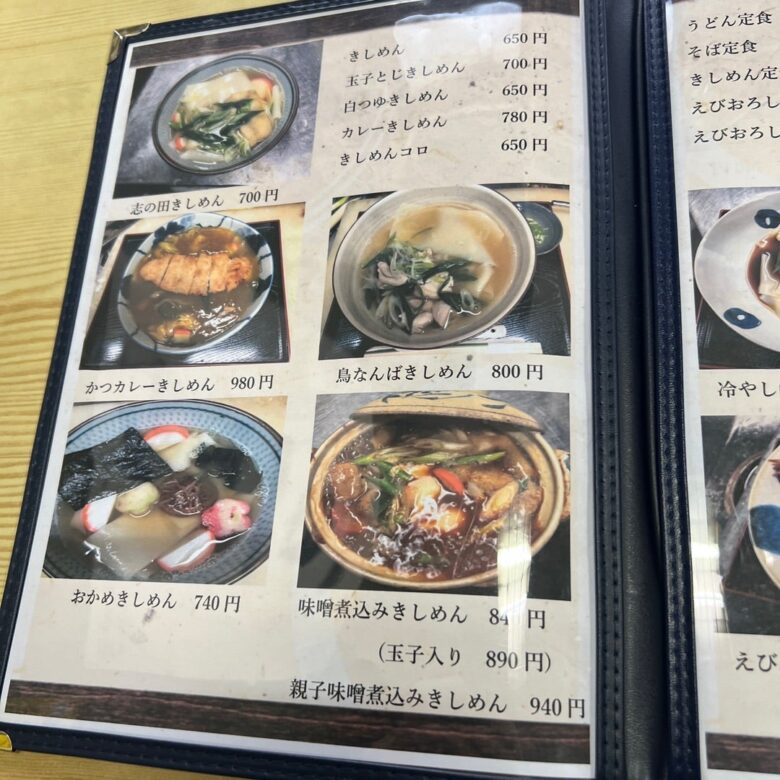

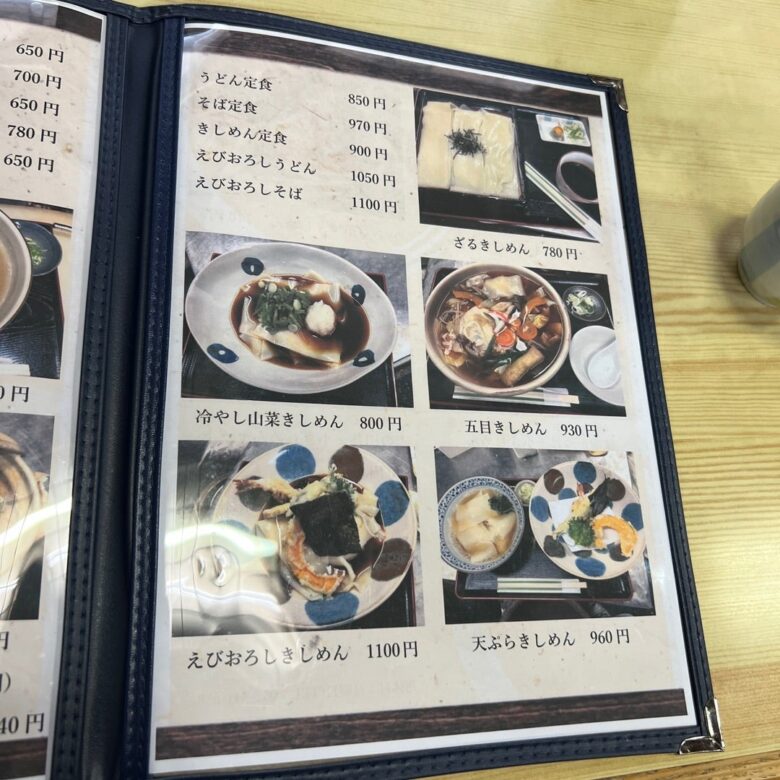

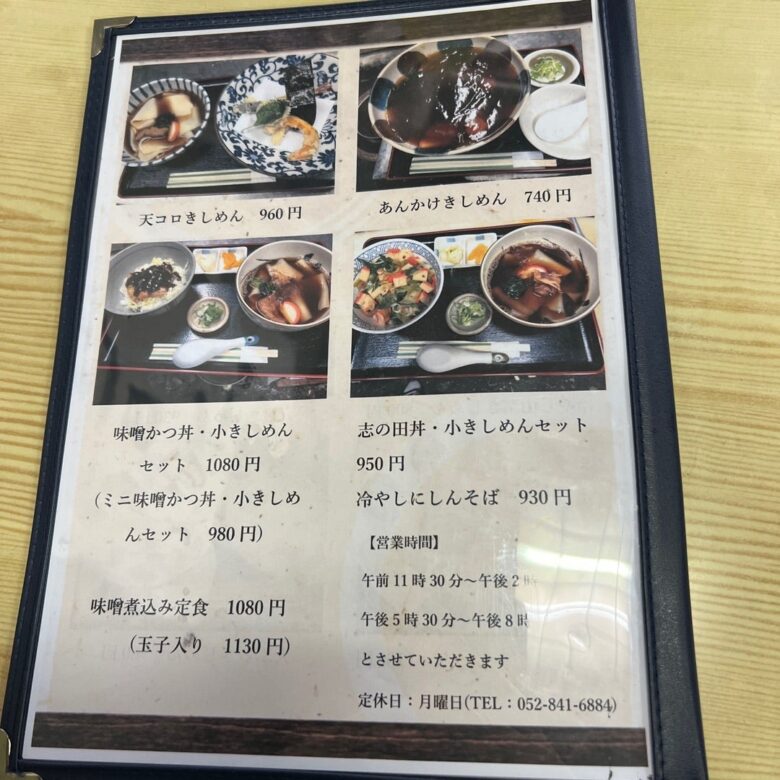

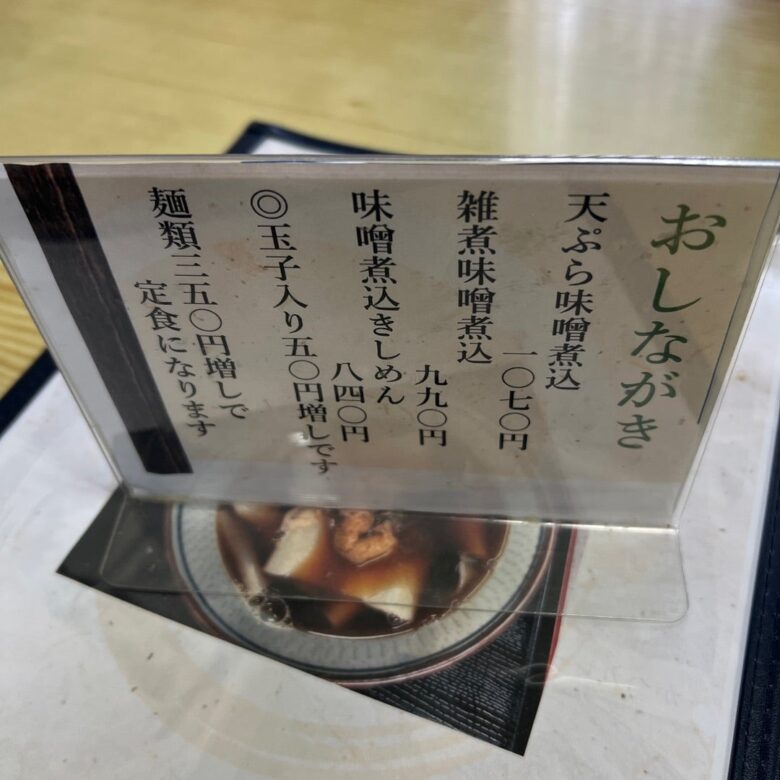

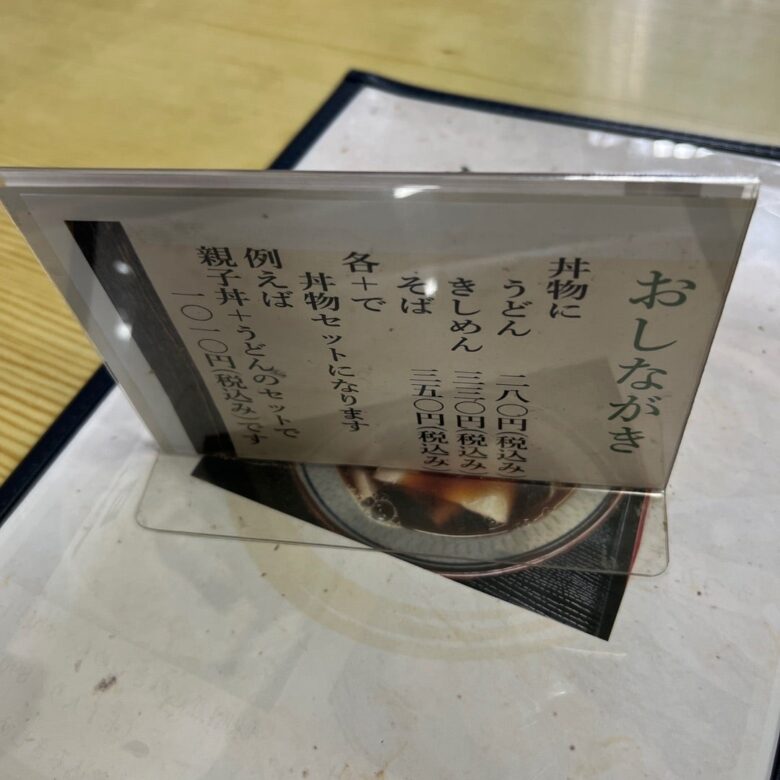

メニュー・商品ラインアップ

きしめんはオーソドックスなものの他、志の田きしめん、かつカレーきしめん、おかめきしめん、味噌煮込みきしめん、あんかけきしめんなど、名古屋らしいものや個性的なものもあって種類豊富。

うどんやそばもあるようでした。

今回は寒かったので、『味噌煮込きしめん玉子入り』を注文。

感想

【味噌煮込きしめん玉子入り】890円(税込)

名古屋の味噌煮込みうどんは愛知県を代表する調味料である八丁味噌などの豆味噌をメインに使用し、赤味噌特有の色味でとても濃厚な味わいなのが特徴。

こちらも色は濃く芳醇な味噌の香りが広がりますが、一般的な味噌煮込みうどんよりも優しくさっぱりした味わい。

出汁にはムロアジなどを使っているそうで、味噌の旨味に相まって魚介の味わいがしっかり効いています。

麺は4cmかそれ以上ありそうな幅広麺で、厚みもあってモチモチとしたコシ強めの食感。

すすって食べるというのは難しく、ハムハムしながら食べる感じになります。笑

具材にはお麩、鶏肉、かまぼこ、ネギ、油揚げ、椎茸などが入っていました。

同行者は「志の田きしめん」700円(税込)を注文したので、少し味見させてもらいました。

こちらは「志の田うどん」のきしめんバージョンという感じ。

「志の田うどん」は名古屋など東海地方のうどん屋では定番メニューになっているそうですが(特に老舗)、ご当地限定であることはあまり知られていないそうです。

油揚げ、かまぼこ、ネギといった具材が乗り、何よりの特徴が愛知県碧南市発祥の「白醤油」を使った透明感のあるつゆ。

スッキリした味わいですが、意外とこちらの方が塩気はしっかりめに感じ、魚介出汁の旨味も顕著でほんのり苦味も効いた後味。

個人的には味噌煮込みきしめんよりも、「志の田きしめん」の方が好みという結果でした。

ご馳走様でした!

公式サイト等

食べログ

芳乃家

052-841-6884

愛知県名古屋市昭和区桜山町2-38

コメント