訪問日:2023年11月25日(土)

宮崎青島名物「ういろう」

宮崎県宮崎市の青島で名物になっている「ういろう」。

「ういろう」といえば、全国的には名古屋名物として知られている印象ですが、名古屋以外でも各地で名物になっていて、特に小田原、京都、山口などは有名な印象。

原材料や製法、味、食感、見た目は製品や地域によって様々なものが存在するようですが、例えば名古屋のういろうは、米粉と砂糖を主原料に蒸して仕上げるお菓子で、モッチリとした食感とズッシリとした重量感が特徴。

私は恥ずかしながら、宮崎の青島でも名物になっていると知ったのは実は最近のこと。

青島における「ういろう」の歴史については、「三松宇いろう本店」というお店の公式サイトに詳しく書いてありました。

青島ういろうの由来

三松宇いろう本店 青島ういろうの由来

宮崎の観光地・青島の名物「ういろう」。 1877年(明治10年)頃から、創始者である鈴木サト(1849年~1922年)が売るようになったといわれる。 明治のはじめ頃、サトは夫・種吉の山林業を助けながら、宮崎市折生迫で小さな旅館を営み、地元に伝わる「もち菓子」を宿泊客の茶受けに出していた。 そのころ、同市の郡司分(ぐじぶん)の談議所(※1)の近くに茶屋があり、そこで出す「いりこ餅」(※2)がうまいと評判で、青島参拝の人々は必ずその茶屋に立ち寄った。勝気なサトは、「もち菓子」の改良を思いたち、失敗を繰り返しながら、持ち前の粘りでようやく新しい「もち菓子」を作り上げた。その菓子は「おサト羊羹」と呼ばれ、「いりこ餅」と並ぶほどの人気となり、青島の名物となった。 「おサト羊羹」が「ういろう」と呼ばれるようになった理由や時期ははっきりしていない。「おサト羊羹」の味を気に入った旅の薬屋が、薬の外郎飴(ういろうあめ)に似ているのと言うので、サトが「ういろう」と命名したという。 意志が強く、親切で世話好きだったサトは、よく漁師の心配事を親身になって世話をしていた。また、日曜日には多くの師範学校や宮崎中学の生徒が、サトのもとへ遊びに来たという。 そのサトのことを歌った、「戸崎のならびの青島さまよ 出船入船巡航船 おサトが取り持つ縁かいな」という流行り歌がある。サトがいかに親切で誰からも好かれる人物であったかということをもの語っている。

(※1)談議所・・・政治的な意見や考えを自由に述べ合える場所

(※2)いりこ餅・・・米の粉を炒ったものに砂糖を加えて作られたお菓子

青島のういろうも名古屋と同様に粉と砂糖を主原料に蒸して仕上げるお菓子。

「鬼の洗濯岩」をイメージし、小さく切り波打つように並べるのが特徴。

基本のプレーンタイプの他、名産の日向夏を使った宮崎ならではのういろうなど、お店ごとに様々な商品を販売しています。

三松宇いろう本店

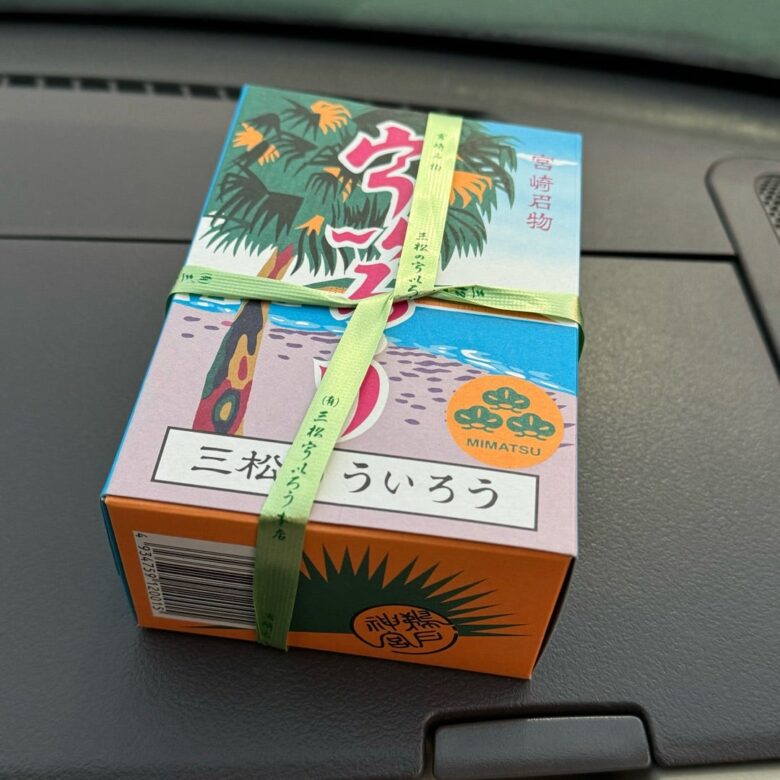

今回「ういろう」を買いに訪れたお店が、上述の『三松宇いろう本店』。

観光スポットとしても人気の青島、近くにはいくつか「ういろう」のお店がありますが、今回訪れた『三松宇いろう本店』は南宮崎駅からすぐ近くにあり、実は青島からは少し離れた立地。

元々は鹿児島本線西方駅前にて、創業は昭和6年に菓子製造業として創業。

昭和25年に現在地の宮崎市に移転し、 主に観光土産品菓子のういろう、ひえつき餅、文旦漬、日向夏漬、日向夏もなか、ひえつき煎餅など12~13種類を製造。

特にういろう、ひえつき餅が看板菓子として評判になったとのこと。

昭和55年には青島ういろう専門メーカーとして「有限会社三松宇いろう本店」に名称変更。

青島のういろうのお店を調べるとこちらのお店をよく目にするので、気になり今回初訪問。

アクセス

場所は南宮崎駅から徒歩4分くらいの距離。

駐車場は店舗横にありました。

混雑状況

この日は土曜日、お店には朝の9時過ぎに訪問。

この時先客はおらず私のみでした。

メニュー・商品ラインナップ

今回は白と黒が5枚ずつ入ったものと、日向夏の10枚入りを購入!

感想

【青島ういろう(白・黒 各五枚入り)】530円(税込)

添加物不使用で原材料はしゃく米(うるち米)と砂糖のみ。

白は上白糖、黒は黒糖を加えて作られているとのこと。

5枚はバラバラではなくガッツリくっついているので、はがすのが少し大変。

モチッとコシの強い食感で、適度に粘りもありますが歯切れの良い食感。

どちらも優しい甘さで素朴なお米の風味が広がり、意外と重さもなくペロッと食べられます。

【青島ういろう(日向夏 十枚入り)】580円(税込)

こちらは白をベースに、日向夏の皮がチラホラ混ざっている感じ。

生地の部分は白とそんなに違いを感じませんでしたが、皮が混ざるとほんのり爽やかで、酸味も感じずまろやかな味わいでした。

個人的に今回購入したものでは「黒」が一番好みという結果でした!

まだ青島ういろうはこちらのお店でした購入したことがないので、次回は青島にあるお店に買いに行ってみたいと思います!

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

食べログ

三松宇いろう本店

0985-53-5681

宮崎県宮崎市東大淀2-1-35

コメント