訪問日:2025年5月15日(木)

祖谷そば・そば米雑炊とは

徳島県の祖谷地方は山々に囲まれた米が育ちにくい地域であり、育ちやすくて栽培期間も短いそばが主食として親しまれてきたとのこと。

源平合戦に敗れた平家が祖谷地方に逃れてきた際、そばの実を栽培し始めたことがきっかけで定着したといわれています。

「祖谷そば」はつなぎ(小麦粉)を使用せず、地元のそば粉を100%使って作られる十割そばで、麺は太く短めで切れやすいことが特徴。

茹でて丼に盛り付け、温かい出汁を注いで食べるのが定番で、具材には油揚げやかまぼこ、ネギなどの他、山菜を加えることもあるそうです。

「そば米雑炊」はそばの実を粉にせずそのままの状態で塩茹でし、殻を剥き乾燥させた「そば米」を、野菜や肉と共に出汁で煮込み雑炊に仕上げるのが特徴。

祖谷にやってきた平家の人々は、この「そば米雑炊」を正月に作って食べたといわれており、当時加える具材は野菜や山菜などが一般的でしたが、山鳥を入れてご馳走として食べることもあったそうです。

「そば米雑炊」のように、そばの実を粉にせずそのまま食べる文化は全国的にも珍しいといわれており、他では山形県酒田市の「むきそば」が有名です。

茶里庵

今回訪れたお店は、徳島県美馬市脇町「うだつの町並み」にあるお茶処『茶里庵(さりあん)』。

店名の由来は本業がお茶製造業で「お茶の里の庵(いおり)」が由来とのこと。

店舗は大正時代に建てられた商人屋敷を利用しており、オープン日は食べログの店舗情報には1999年と書いてありました。

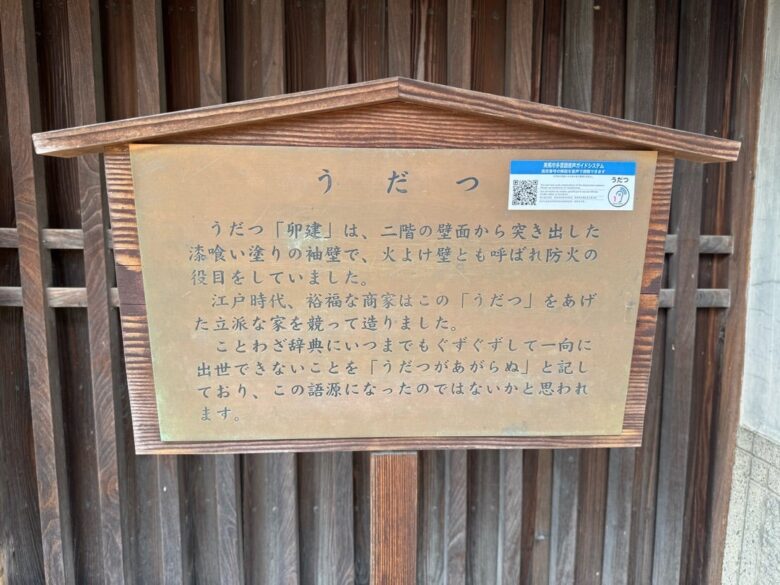

お店がある「うだつの町並み」は、かつて脇城の城下町として成立し、阿波藍の集積地として江戸から明治にかけて藍商人が栄華を極めた町で、約50戸の伝統的な町家が約430m立ち並びます。

「うだつ(卯建)」は江戸時代の民家の建物の両側に「卯」字形に張り出した小屋根付きの袖壁で、当初は防火の目的で造られたそうですが、設置に多額の費用を要したことから装飾の意味が強くなり、次第に富や成功の証の象徴になったそうです。

今回は観光もかねてこちらを訪問し、散歩の休憩に「そば米雑炊」を食べていくことにしました。

アクセス

場所は穴吹駅から徒歩35分くらいの距離。

駐車場はありませんがすぐ近くに「道の駅 藍ランドうだつ」があります。

混雑状況

この日は平日の木曜日、お店には13時40分頃に訪問。

この時先客は3人で待ち時間無く入店。

メニュー・商品ラインアップ

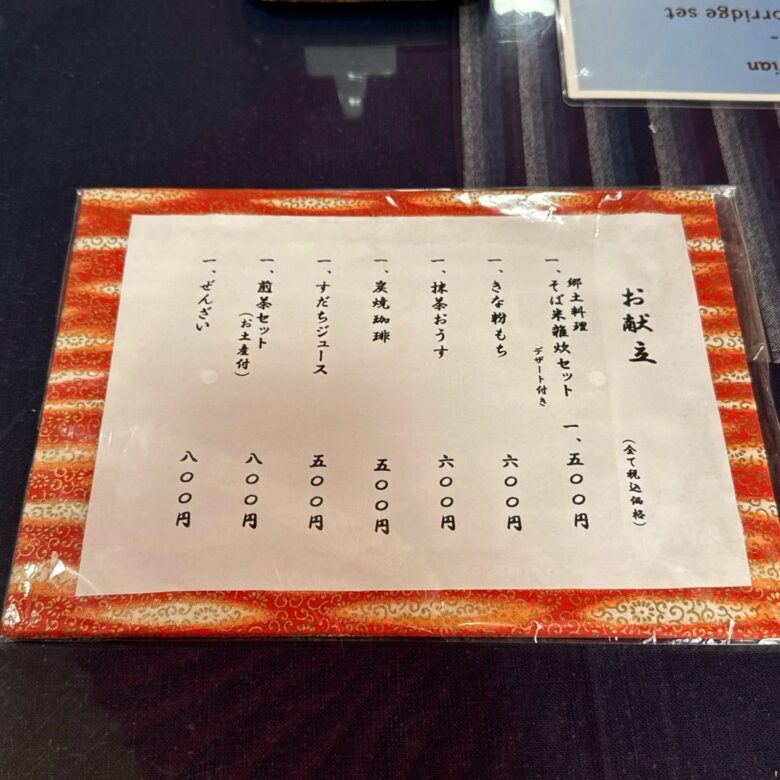

今回は目当ての『そば米雑炊セット』を注文!

感想

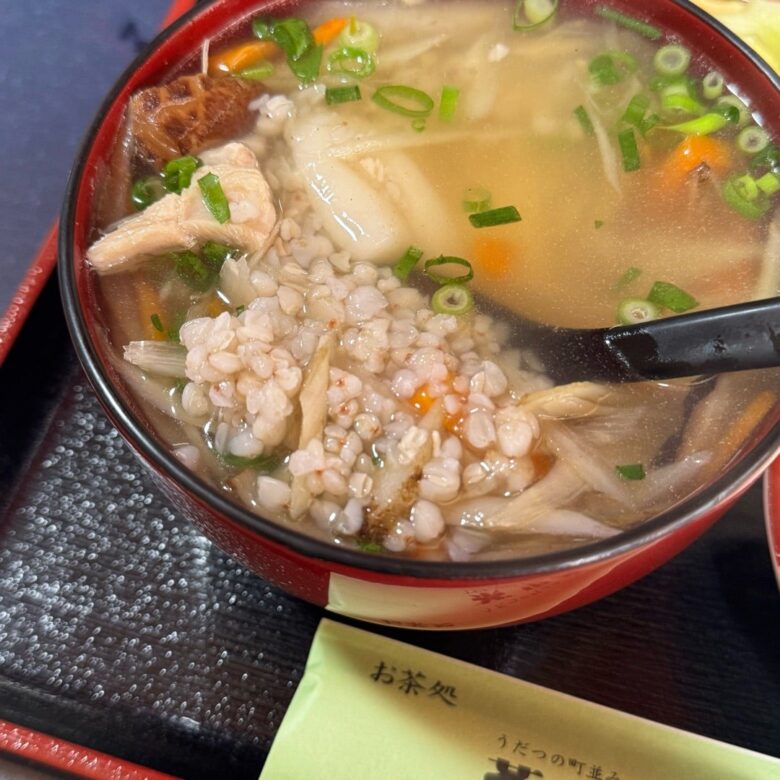

【そば米雑炊セット】1500円(税込)

一般的な雑炊とは異なり、とろみや粘りはなくサラリとした質感。

そば米はそばの風味が広がるプリプリとホロホロが合わさったような独特の食感。

ごぼう、人参、椎茸、エビ、鶏肉など具沢山で、下にはお餅も入っており、見た目以上に食べ応えがあります。

特に出汁がコク深く驚きの美味しさで、具材では旨みが濃くて弾力がある鶏肉とエビが美味しかったです。

豆腐も祖谷の石豆腐みたいなかための食感で、写真にはありませんが後で豆腐にかける用のすだちも提供され、とてもサッパリと爽やかな味わいでした。

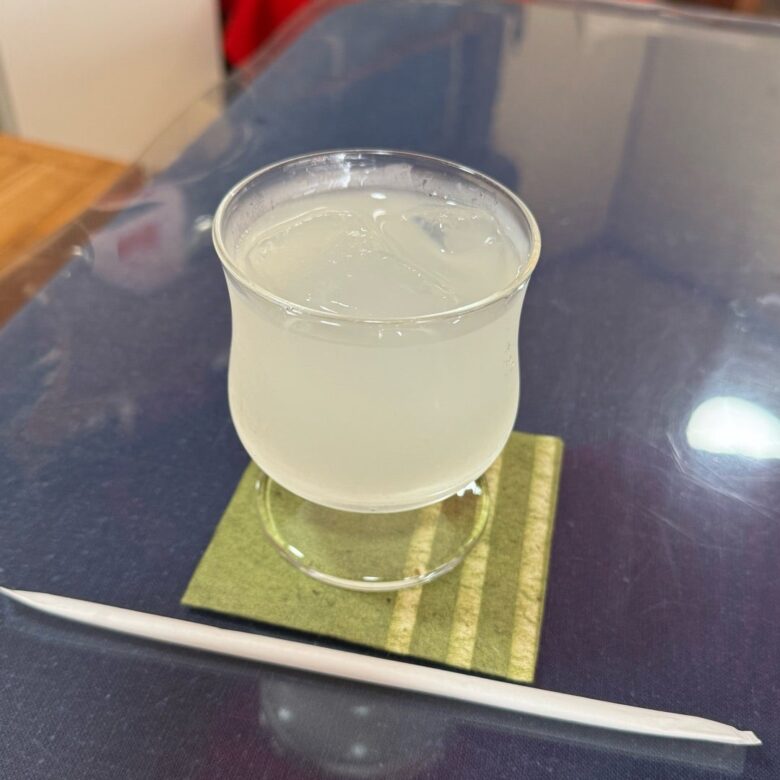

本来はデザートにそば茶ゼリーが提供される予定でしたが、この時完売なので代わりにすだちのジュースかコーヒーから選べました。

すだちジュースを選択、甘めで飲みやすく、酸味控えめながら後味はスッキリと爽やかで、とても美味しかったです。

ご馳走様でした!

公式サイト等

食べログ

茶里庵

0883-53-8065

徳島県美馬市脇町大字脇町132-5 脇町うだつ通り

コメント