訪問日:2023年11月27日(月)

道の駅たるみず はまびら

鹿児島県垂水市浜平の国道220号線沿いにある、2018年11月にオープンした『道の駅たるみず はまびら』。

愛称は「たるたるぱあく」。

2階には展望デッキがあり、錦江湾に面した桜島と開聞岳が望める素晴らしいロケーション。

地域の野菜や特産品を販売するマルシェや、地魚を使った海鮮料理が楽しめるレストラン「Farm to Table TARUMIZU」、「ケンファーム Ken Farm」や「MiLK Lab.」などのスイーツ店、北海道札幌に9店舗の姉妹店を持つ「宮田屋珈琲」など、魅力が盛り沢山。

今回は海鮮料理が楽しめるレストラン『Farm to Table TARUMIZU』が目当て。

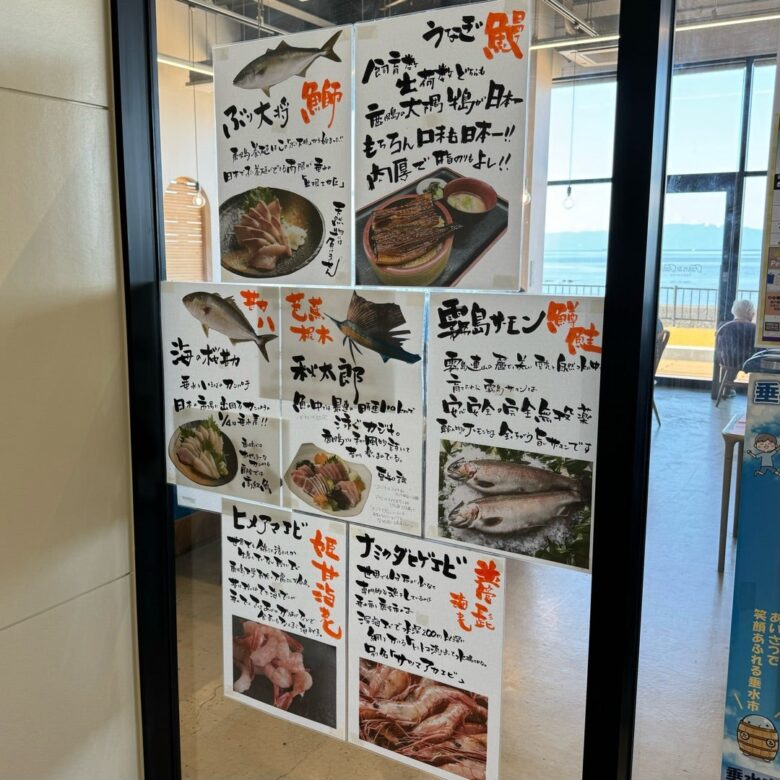

「ぶり大将」、「海の桜勘」、「ヒメアマエビ」、「ナミクダヒゲエビ」など、鹿児島のご当地海鮮を使ったメニューを取り揃えています。

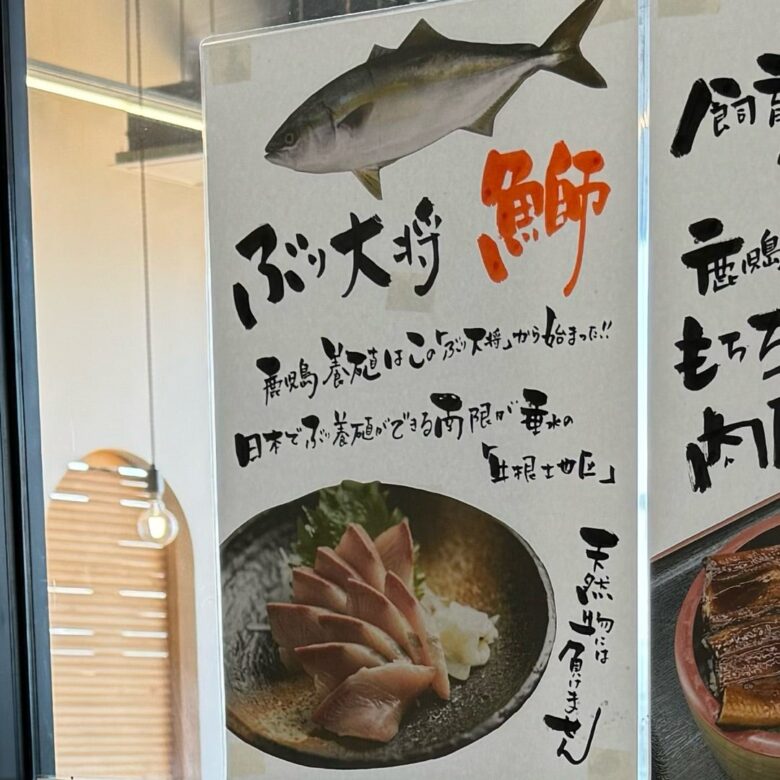

ぶり大将とは

鹿児島県ではブリの養殖が盛んで、養殖ブリの生産量は日本一。

「鰤王」、「さつま黒酢ぶり」、「ぶり大将」など様々なブランドも誕生しています。

「ぶり大将」は牛根漁業協同組合が出荷する養殖ブリで、牛根漁業協同組合は昭和34年に鹿児島県で最初にブリ養殖を始めた組合だそうです。

牛根で育ったブリは頭が小さく太っており、他の産地の同サイズのブリより身の量が多いのが特徴。

牛根は鹿児島湾の奥に位置し、水深が約120mと深いため、自然浄化作用が高く、水温が安定しており、年間を通しての給餌が可能となるため、日本一成長の早いブリと呼ばれているそうです。

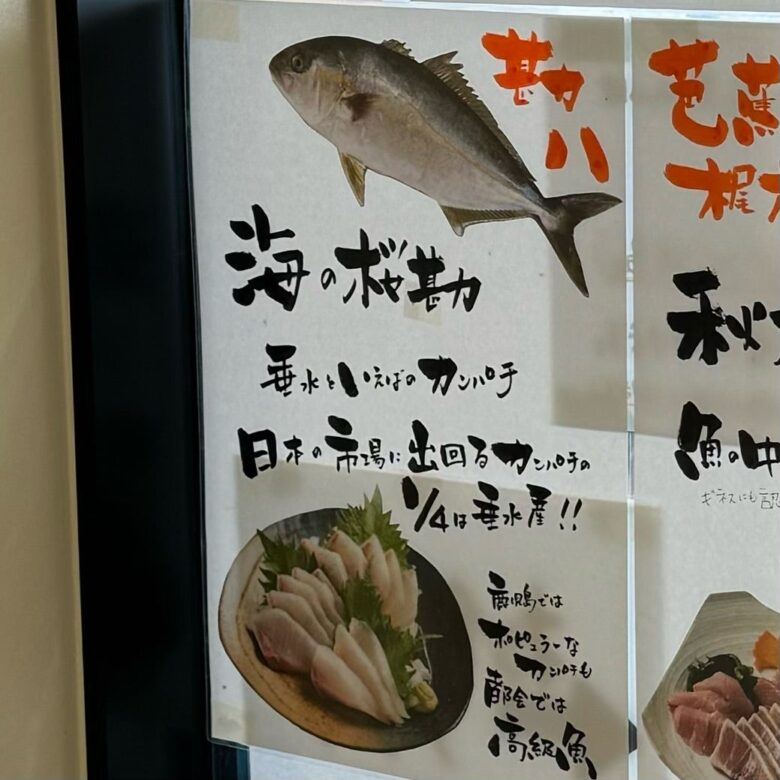

海の桜勘とは

鹿児島県ではカンパチの養殖も盛んで、こちらも同じく生産量は鹿児島県が日本一。

「海の桜勘」、「かのやカンパチ」、「ねじめ黄金カンパチ」、「辺塚だいだいカンパチ」など、様々なブランド化がされています。

「海の桜勘(おうかん)」は錦江湾で育てられる垂水のブランドカンパチで、日本の市場に出回るカンパチの1/4は垂水産だそうです。

エサには鹿児島県産のお茶や焼酎粕を加えるのが特徴で、カンパチの鮮度を保つだけでなく、魚臭さが無くなって身質の透明感が増し、ビタミンE増加やコレステロール減少などの効果があるとのこと。

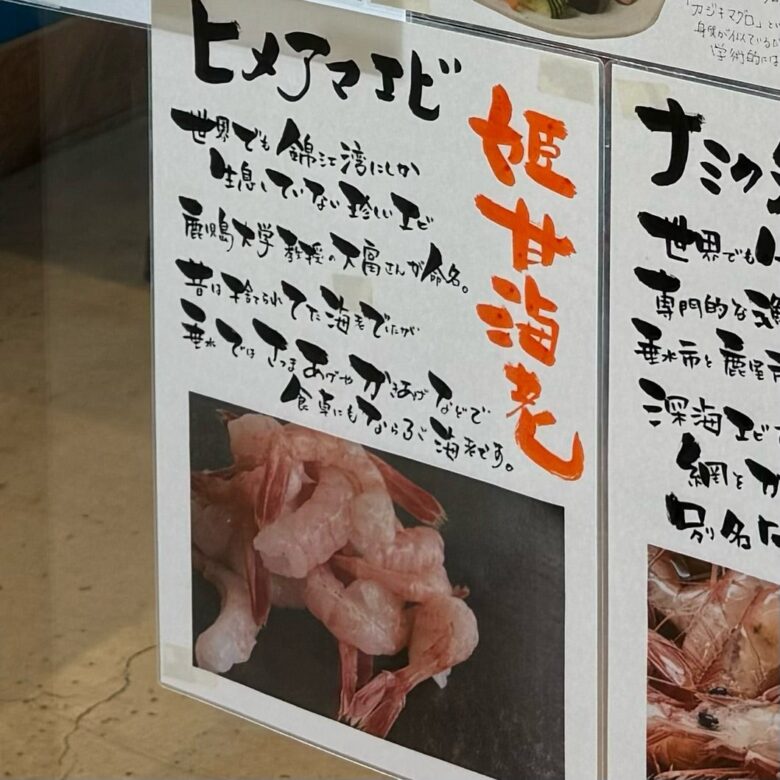

ヒメアマエビとは

「ヒメアマエビ(姫甘海老)」は世界でも錦江湾にしか生息していない甘エビの一種。

深海100m~200mに生息し、体長は大きいもので5cmと甘エビより小さく、色が綺麗なピンク色であることから、鹿児島大学水産学部の大富教授が「姫甘海老」と命名したとのこと。

昔は捨てられていたエビだそうですが、垂水ではさつまあげやかき揚げなどで食卓に並ぶそうです。

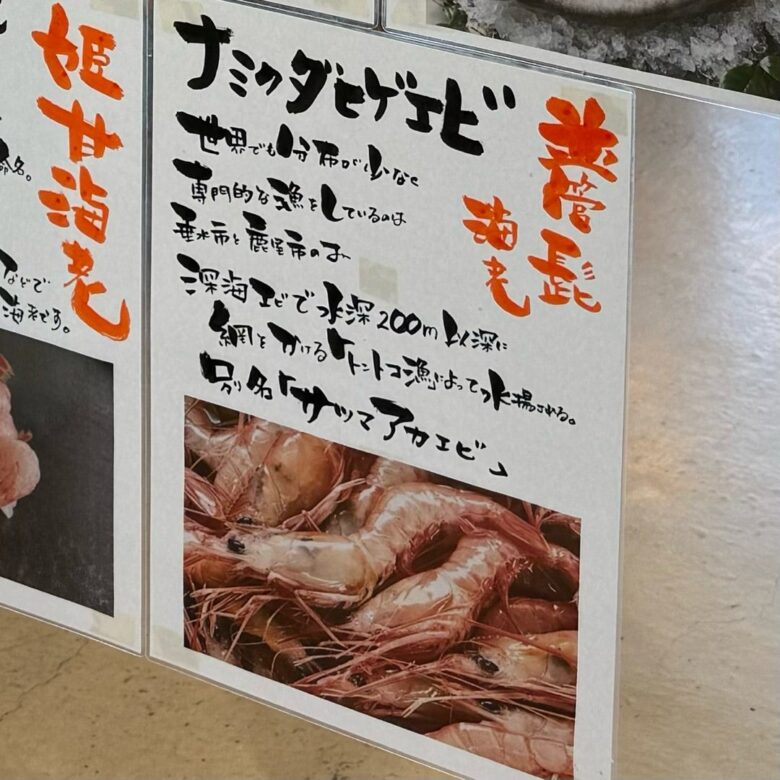

ナミクダヒゲエビとは

「ナミクダヒゲエビ」は錦江湾の水深200m以深に生息している深海エビで、世界でも分布数が少なく、専門的な漁をしているのは垂水市と鹿屋市のみだそうです。

「とんとこ網漁」と呼ばれるナミクダヒゲエビやヒメアマエビを狙う底引き網漁で水揚げされ、別名は「サツマアカエビ」。

ヒメアマエビと違い年間を通しての漁獲量も非常に少なく、漁協の市場の前で開いているお店か地元のスーパーなどでしか流通せず、なかなか県外では出回ることがないため、地元では「幻のエビ」と呼ばれているそうです。

アクセス

場所は垂水港より国道220号線を南に車で約5分の距離。

駐車場はかなり広めです。

混雑状況

この日は平日の月曜日、お店には11時40分頃に訪問。

この時満席のようで、店頭にある名簿を確認すると2組4人待ち。

待ち時間は10分くらいで入れました。

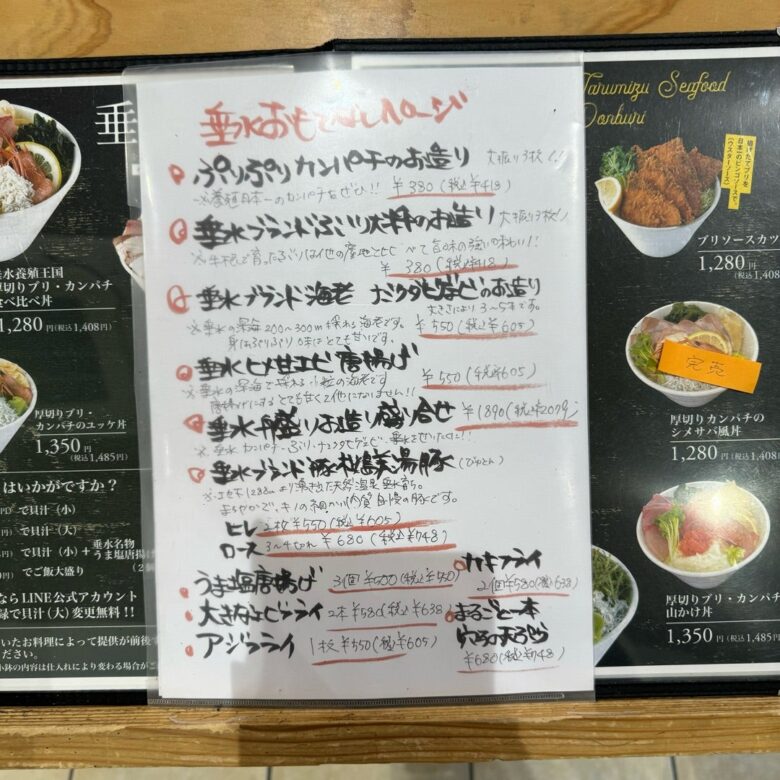

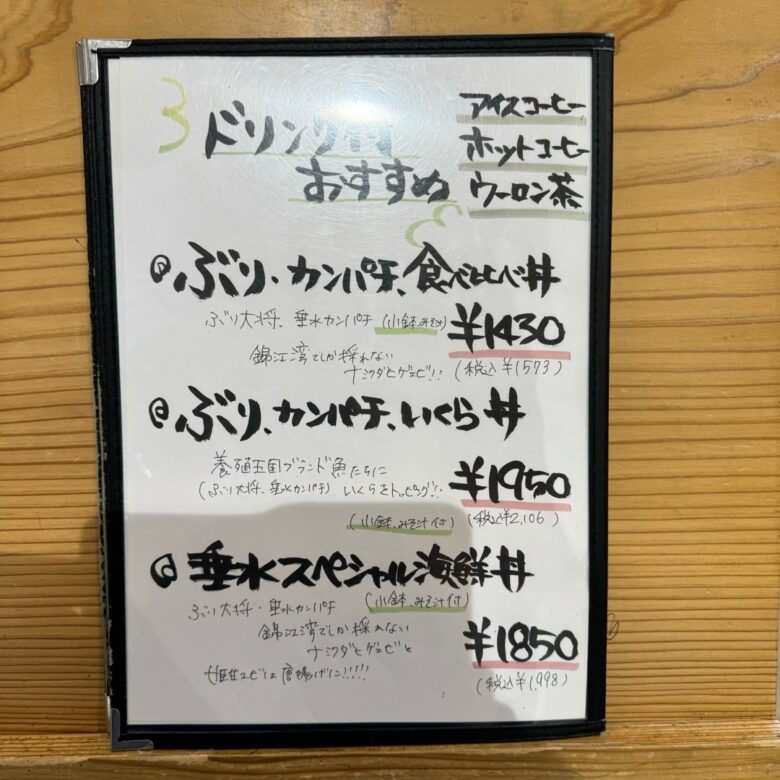

メニュー・商品ラインナップ

今回は上述の4種類のご当地海鮮が楽しめる『垂水極みスペシャル海鮮丼』を注文!

感想

【垂水極みスペシャル海鮮丼】1870円(税込)

正直提供された瞬間は、写真より量がだいぶ少ないのでは?と思ったのが正直なところ。笑

でも写真が豪華すぎるだけで、この内訳と量で1000円台なら個人的には許容範囲です。

「ヒメアマエビ」は油で揚げてあり、優しい塩味が効いています。

身は小ぶりながらしっかりとした甘さがあり、サックリプリッとした食感。

「ナミクダヒゲエビ」はプリンと柔らかなとろける食感で、甘エビに比べるとあっさりとした上品な味わい。

ブリとカンパチは、無知な私では刺身の見た目だけで判別つかないのですが、多分白っぽいほうがカンパチ、、、?

白い方の身は歯応えのあるプリコリ食感で、噛む度に脂と旨味が溢れ出し激うまです。

赤っぽい方はしっとりもっちり食感で、こちらも程良い脂と旨味が乗りとても美味しかったです。

本来は「秋太郎」というカジキもあればと思ったのですが、この時はもう季節的に遅かったようでメニューに見当たらず。

「霧島サーモン」も気になるので、また美味しい魚を食べに来たいと思います。

物産館は品揃えも豊富で、展望デッキから眺める桜島も素晴らしかったです。

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

食べログ

道の駅たるみず はまびら

0994-45-5727

鹿児島県垂水市浜平2036-6

コメント