訪問日:2025年4月18日(金)

茶粥とは

奈良県、和歌山県、三重県などでは「おかいさん」の愛称で親しまれ、昔から常食されているという郷土料理「茶粥」。

特に奈良では古くからの歴史があるといわれており、1200年あるいはそれ以上前から食べられていたと考えられているそうです。

毎年3月に東大寺で行われ、「お水取り」として知られる東大寺二月堂の修二会は752年から続けられてきたという行事ですが、その練行衆の献立には「ごぼう(ゴボ)」や「ゲチャ」というものが出てくるそうです。

「ゲチャ」は米をほうじ茶で煮て汁を取り去ったもの(茶飯の原点のようなもの)、「ゴボ」は茶粥の汁の多いものといわれています。

また百科全書の「古事類苑」の飲食部六項には「大和では農家にても一日に四五度の茶粥を食する。聖武天皇の御代、南都大仏御建立の時、民家各かゆを食し米を喰いのばして、御造営の御手伝をしたりしより、専らかゆを用いる」という記述があるとのこと。

昔から西日本では庶民の食事として粥食が一般的であり、茶粥は近畿を中心に、山口県にいたる西日本各地、佐賀県、福岡県の一部地域、香川県の塩飽諸島など、また北前船の影響からか能登から青森、仙台まで広まったといわれています。

地域によって特徴も異なりますが、奈良の「茶粥」は煮出したほうじ茶の中に冷やごはんを入れて炊いたものでサラッとしており、腹持ちをよくするためにサツマイモやカボチャ、里芋、栗、かき餅など、様々なものを入れて食べられたそうです。

夜にごはんを炊く家庭が多かったことから、冷ごはんをあたたかく食べるために「茶粥」が一般家庭に広く普及したと考えられているそうで、「大和の朝は茶粥で明ける」といわれるほど、奈良の代表的な日常食になったといわれています。

茶粥茶論 月日星

今回訪れたのは奈良県奈良市、奈良国立博物館の斜め前にあるお店『茶粥茶論 月日星(つきひぼし)』。

こちらは店主が厳選したお漬物20種類以上と、奈良県産の無農薬で育てたお米を使った白ごはん&茶粥が食べ放題という、珍しい「お漬物バイキング」が楽しめるお店。

オープンは2022年2月4日。

奈良県奈良市の佐保川で22年、奈良公園で6年営業し、ミシュランガイドで星を獲得した実績を持つ日本料理店「夢窓庵」の姉妹店とのこと。

アクセス

場所は近鉄奈良駅から徒歩12分くらいの距離。

駐車場は近隣コインパーキングを利用。

混雑状況

この日は平日の金曜日、お店には12時50分くらいに到着。

満席時は記名制のようで、この時外待ちが2人でした。

ただ空席はあり、片付けるだけの少しの待ち時間ですんなりと入れました。

メニュー・商品ラインアップ

注文は券売機での食券購入。

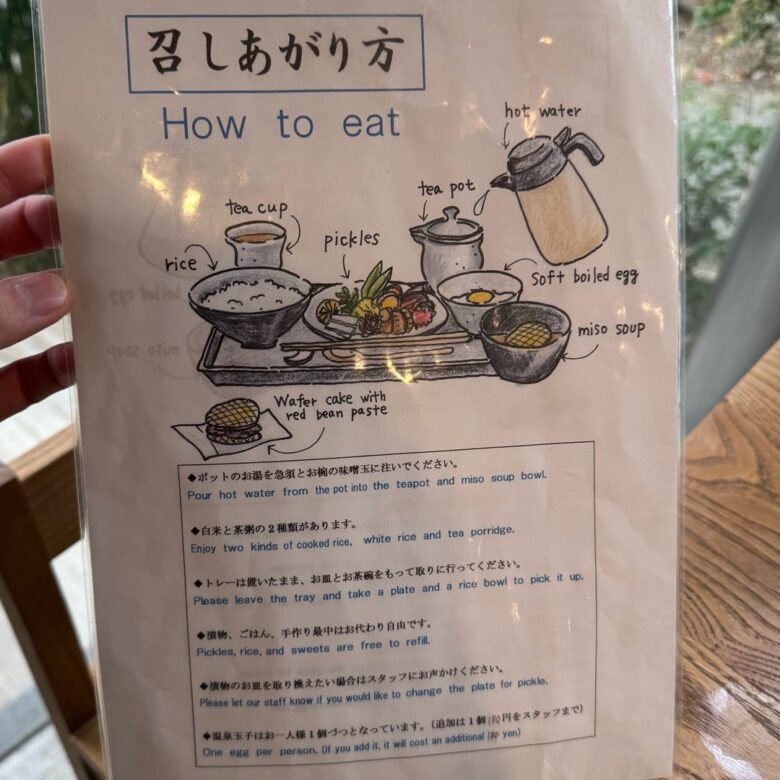

食べ放題は1800円(税込)で、季節によってラインアップが異なる20種類以上のお漬物に、白ごはん、茶粥、手作りもなかがおかわり自由。

あとはみそ汁、ほうじ茶、平飼い有機の温泉卵(1人1個限定)が付いています。

感想

茶粥は塩味は付いておらず、香ばしいお茶の風味にサラッとホロホロとしたごはんが入った素朴な味わい。

白ごはんはボタンを押すだけで1杯分を入れてくれる便利な機械が導入されており、量も一口・小・中・大から選べます。

漬物の感想は1個1個書けるほど細かく覚えていないのですが、食べ放題でありがちのチープな感じではなく、それぞれの漬物ジャンルの中で「ちゃんと美味しい」クオリティのものばかり。

味濃いめから、サッパリ食べられるものまで揃っており、食材も多種多様。

どれも美味しかったですが、個人的には「たかな油いため」、「しば漬け」、「みそ漬けシリーズ」、「サツマイモのレモン煮」、「たくあん」、「椎茸の醤油漬け」、「奈良漬」が好み。

特にごはんが進みまくる味噌漬けシリーズはお気に入りで、何種類かはリピートもしました。

食べたものの写真は全て撮っていませんが、漬物は全種類制覇でき、白ごはんは中×2、小×1、茶粥×1。

あとデザートにあんこ入りのもなかをいただきましたが、詰めすぎてはみ出てしまい、失敗しました。笑

最近奈良公園周辺は外国人観光客の数が凄まじいことになっており、こちらのお店も外国人のお客さんが多く、日本の漬物が口に合うのか少し気になりました。

しかしお皿にたっぷり盛り付けておかわりする外国人の方が結構いたので、日本食を楽しんでくれていることに、全く関係ない私まで嬉しくなってしまいました。笑

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

食べログ

月日星

0742-21-6055

奈良県奈良市登大路町59

コメント