訪問日:2024年12月13日(金)

ちゃんこ鍋とは

相撲部屋において力士が日常的に食べている鍋料理であり、農林水産省の公式サイトにて東京都の郷土料理として掲載されている「ちゃんこ鍋」。

「ちゃんこ」は本来鍋料理に限らず、相撲部屋において「ちゃんこ番」の力士が作る手料理の全てを指す言葉。

中でも簡単で一度に大量に作ることが可能、肉・魚介類・野菜など様々な食材を用いることで栄養価が高く美味しい鍋は、力士たちの体を作るために欠かせない料理として重宝され、「ちゃんこ鍋」として広く知れ渡ったそうです。

「ちゃんこ」という言葉の由来は、以下のように諸説あるとのこと。

【父由来説】

●父さん・爺さんを意味する「ちゃん」(子連れ狼などで有名)に「こ」が付けられたものであるとする説。

●かつて若い力士が、炊事番のおじさんを親しみを込めて「チャン」と呼んでいたのが、いつからか「チャンコ」になっていたという説。

●親方を父になぞらえ「チャン」、弟子を「コ」として親方と弟子で食事をする事である説。

●父ちゃん、おっちゃんなどの「ちゃん」に、東北方言の語末に付く「こ」が付けられたものであるとする説。

【中国語由来説】

●江戸時代初期に中国から長崎に伝来した鍋の唐音あるいは転訛した言葉が由来であり、当時長崎へ巡業した職業力士が大鍋料理を「チャンコ」と称したという説。

●中国を指すチャンと、中国語で「鍋」を指す「コ(クオ)」が組み合わさったものという説。

●座人屋敷の中国人を意味するという説。

「ちゃんこ鍋」の歴史は1909年(明治42年)の旧・両国国技館完成の頃、当時の現役横綱である常陸山谷右エ門の人気で出羽海部屋への入門者が一気に増えたことから、個々に配膳すると間に合わないため、鍋を囲んで食べる形式が考案されたことが始まりといわれています。

相撲で手をつくことは負けになることから、昔は縁起を担ぐために牛や豚など四足歩行の肉は避けられ、二本足の鶏が多く使われたそうです。

鶏が多く使われたのは、大正から昭和初期あたりまでの両国は鶏の相場が決まる鶏の大市場だったという時代背景も理由と考えられています。

また出汁も寄せ鍋のように鰹や昆布などの魚介ベースではなく、「ソップ」と呼ばれる鶏ガラ出汁が主流で、これは魚に手足がないことから、相手に「手も足も出ない」というイメージで縁起が悪いことが理由といわれています。

「ソップ」は細身の力士のことを指す言葉でもあり、これは鶏ガラのように痩せていることが由来だとか。

現在では毎日食べても飽きないよう牛や豚が使われることもあり、味付けも醤油、味噌、塩など様々で、特定の味付けや具材に決まりはないとのこと。

引退した元力士が営むちゃんこ鍋の専門店も数多くあり、そこでは自分の育った相撲部屋伝統の味を受け継いだ本格的なちゃんこ鍋が楽しめます。

ちゃんこ道場

今回訪れたお店は、東京都墨田区のJR両国駅前にある『ちゃんこ道場 両国駅前店』。

都営大江戸線両国駅近くに本店もあり、創業から40年になるとのこと。

創業者は元力士ではないそうですが、ちゃんこ鍋の激戦区である両国エリアの中でも人気店として知られている老舗。

こちらのお店では1人用の小鍋も提供しており、お手頃な量&価格で気軽にちゃんこ鍋が楽しめるのが魅力的です。

アクセス

場所はJR両国駅の東口を出て徒歩30秒の距離。

駐車場は近隣コインパーキングを利用。

混雑状況

この日は平日の金曜日、お店には12時半頃に到着。

今回は数日前に食べログでネット予約をしてからの訪問。

この時店内はほぼ満席だったので、予約をしておいて正解でした。

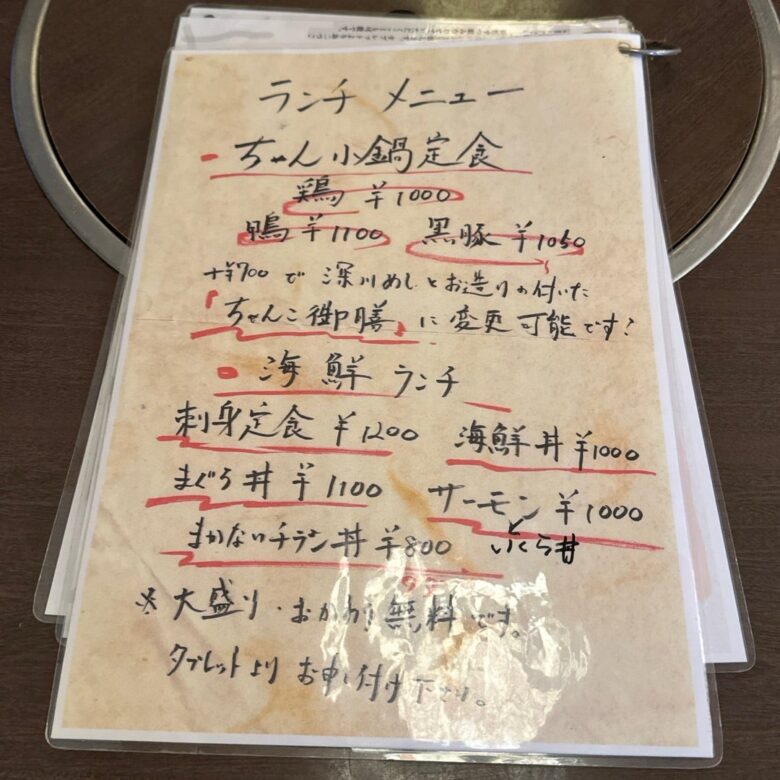

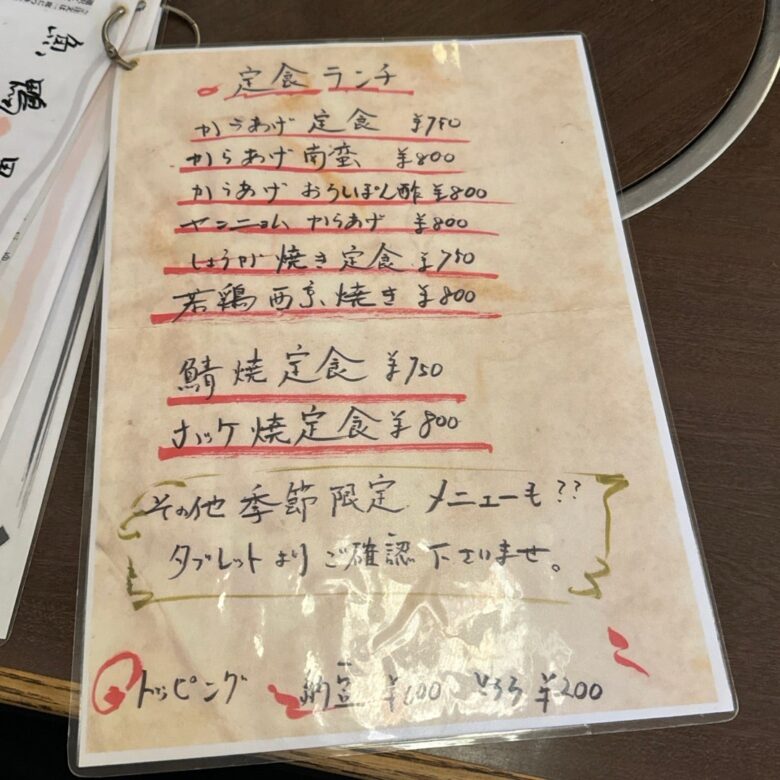

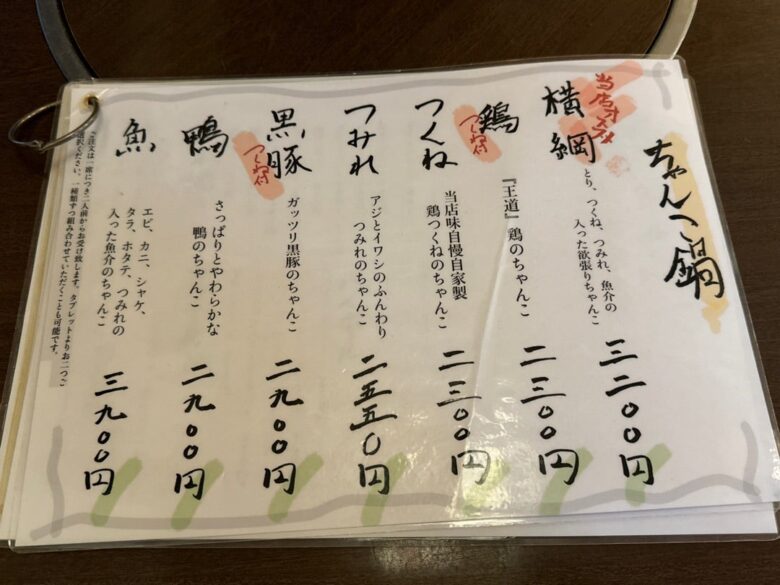

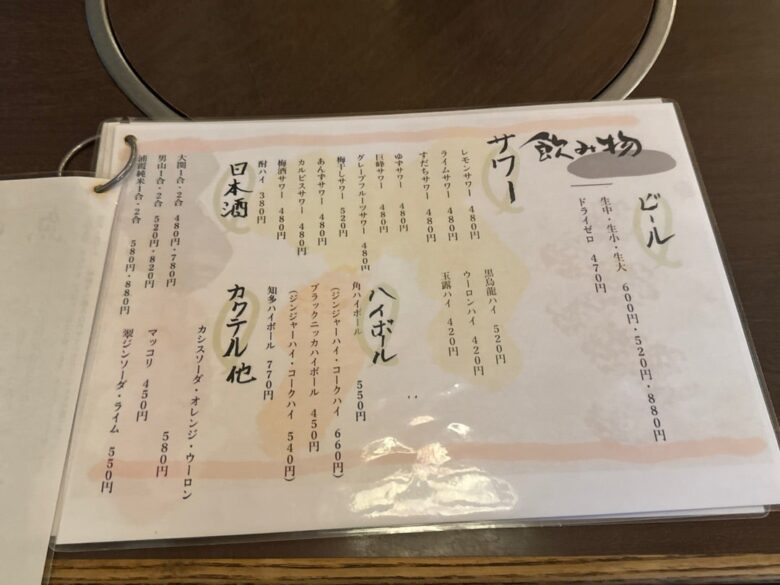

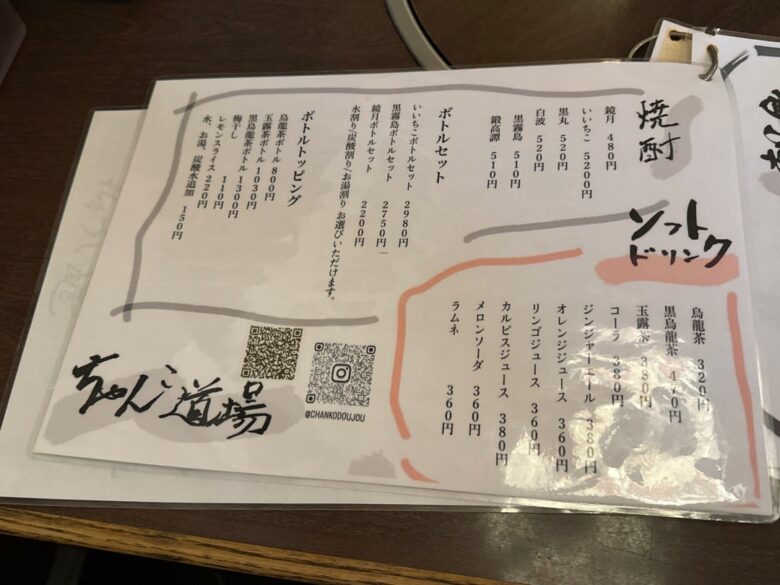

メニュー・商品ラインアップ

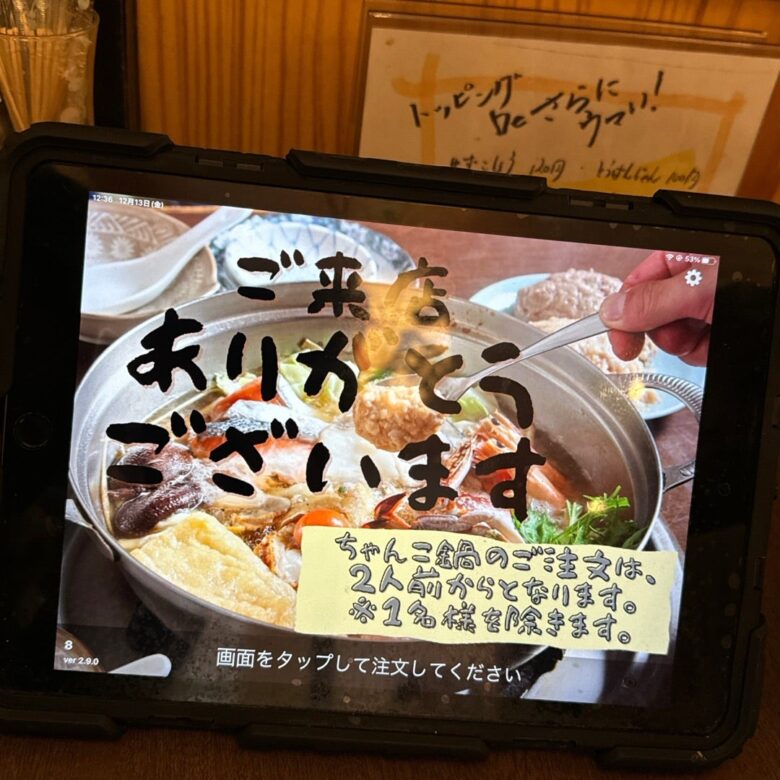

注文は席にあるタブレットで入力。

今回目当ての1人用小鍋、定食はまだ残っていましたが、東京の郷土料理「深川めし」が付いた御膳は売り切れていました。

小鍋定食は鳥、黒豚、鴨があったので、今回は鴨を注文!

感想

【鴨ちゃん小鍋定食】1100円(税込)

内訳は鴨ちゃん小鍋、ご飯、小鉢、漬物。

小鍋の具材は鴨肉5枚に、キャベツ、ネギ、ごぼう、椎茸、油揚げ、こんにゃくなどが入っていました。

程よく甘さが効いた醤油系の味付けで、出汁は鶏メイン?かどうかはよくわからなかったのですが、コクのある味わいで、柚子っぽい皮も入りほんのり爽やか。

野菜にもしっかり味が染みていて、鴨肉は少し締まった食感ですが、肉の旨味がギュッと詰まっていてとても美味しかったです。

最後は100円?(記憶が曖昧です)で卵も追加し、ご飯を入れて雑炊に。

程良く煮詰まって丁度良い濃さに仕上がり、つゆも一滴残らず完食、大満足でした。

1000円ちょいで美味しいちゃんこ鍋と雑炊まで堪能できるのは素晴らしいですね。

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

食べログ

ちゃんこ道場 両国駅前店

050-5594-9537

東京都墨田区横網1-3-12

コメント