訪問日:2020年1月30日(木)

カステラとは

長崎土産といえば真っ先に浮かぶといっても過言ではないほど、定番中の定番の名物として全国的に知られているお菓子「カステラ」。

カステラはポルトガルから伝わった南蛮菓子をもとに、素材や製法などの変化を遂げて、日本独自に発展した「和菓子」に分類されるもの。

ポルトガル人が種子島に漂着したのが1543年(天文12年)、フランシスコ・ザビエルが鹿児島に上陸したのが1549(天文18)年であり、カステラは鉄砲の伝来やキリスト教の布教と共にもたらされたといわれています。

「カステラ」という名前の由来については諸説あるようですが、有力な説といわれているのがスペインの「カスティーリャ王国」。

ポルトガル語で「カスティーリャ」のことを「カステラ」と発音することから、日本に伝えられた際にポルトガル人が「これはカステラ王国のお菓子だ(ボロ・デ・カステラ Bolo de Castella)」と言ったのを聞き、これがカステラの語源になったといわれています。

カステラのルーツになったといわれているものには、スペインの「ビスコチョ」やポルトガルの「パン・デ・ロー」というものがありますが、現在一般的になっているカステラは見た目も製法も異なっているとのこと。

16世紀中頃のカステラ製法書「南蛮料理書」には卵・砂糖・小麦粉の配合がほぼ等分で書かれており、当時は現在より固くて甘くないカステラだったそうです。

1718年刊行の「古今名物御前菓子秘伝抄」によると、江戸中期から幕末になって砂糖や卵を多く使うようになったそうです。

明治に入ってからは良質な砂糖が豊富になり、長崎では水飴も入れられるようになって製法も進歩、さらに甘くて柔らかいしっとりとした食感になり、今のようなカステラが生まれたとのこと。

カステラが長崎で名物になったのは、1571年にポルトガル船との貿易のために長崎港が開港され、以後南蛮文化の中心として急速に発展し、ポルトガル人との交流も盛んに行われカステラを食する機会が多かったことや、鎖国後にも長崎だけは国際貿易都市としてオランダ、中国との貿易でカステラの製法に欠かせない砂糖が大量に輸入されたことが理由といわれています。

カステラに限らず、西洋や中国との貿易で日本に流入した砂糖は日本の人々の食生活に大きな影響を与え、独特の食文化が開花。

中でも海外貿易の窓口であった長崎と福岡の小倉を繋ぐ長崎街道沿いの地域には砂糖や外国由来の菓子が多く流入したことから「シュガーロード」と名付けられ、2020年6月に「砂糖文化を広めた長崎街道~シュガーロード~」として日本遺産に認定されています。

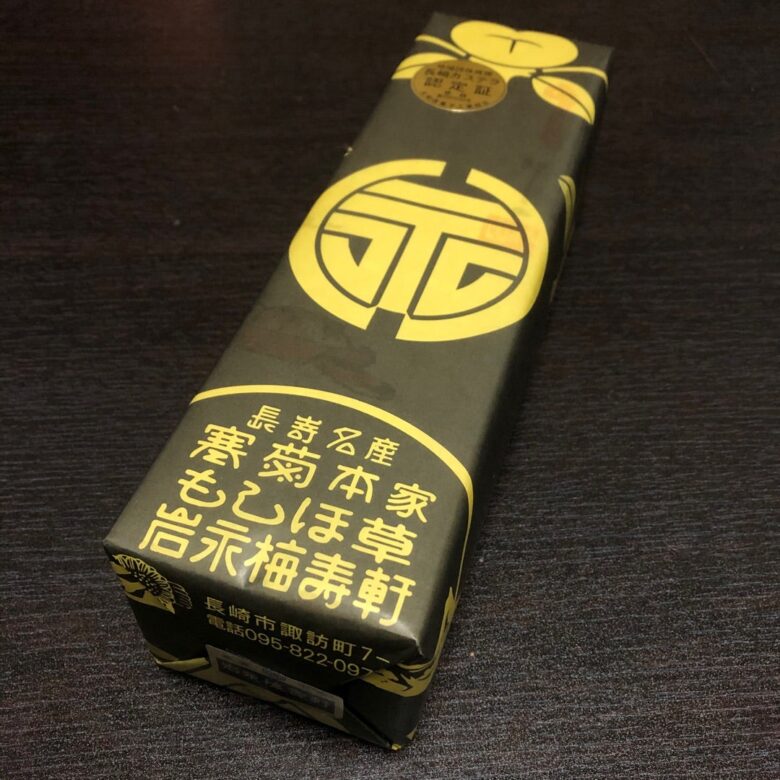

岩永梅寿軒

創業は幕末の天保元年(1830年)という、長崎市の歴史ある老舗菓子店『岩永梅寿軒』。

寛永年間(1624~1643年)の明国通商貿易によって渡来したという長崎の伝統菓子「寒菊」や、昆布入りの求肥「もしほ草」というオリジナル菓子が看板商品。

そして長崎の代表銘菓である「長崎カステラ」の人気店としても有名。

しかしこちらのお店のカステラは、有名店の商品が数多く並ぶ駅や空港のお土産コーナーで販売しておらず、店頭での販売は不定数かつ予約不可のため、すぐに売り切れてしまうそうです。

(※予約等に関する最新情報は公式サイトを確認してください。)

オンラインショップなど取り寄せの購入はできますが、手作りのため生産状況によっては最大で半年かかる場合があるとのこと。

気軽に買えない難易度の高さから、”幻のカステラ”と呼ばれているそうです。

実際に”幻のカステラ”とネットで検索してみると、『岩永梅寿軒』の名前が沢山出てきました。笑

一度買ってみたかった”幻のカステラ”。

取り寄せでも良かったのですが、歴史あるお店の雰囲気も味わいたかったので、長崎に行った際に店頭で購入しようと決めていました。

ちなみに現店舗の建造は明治35年(1902年)だそうです。

最初店舗は勝山にあり、矢寄町(正覚寺下付近)、鍛冶屋町(思案橋付近)、そして現在の中通り商店街へ移転してきたそうです。

老朽化に伴って一部改修はされたため結構綺麗ですが、歴史の面影を残す重厚な雰囲気。

1996年にはまちづくりに寄与する建築物などに対して長崎市が贈る「都市景観賞」を受賞したとのこと。

アクセス

場所はめがね橋電停が最寄りで徒歩5分ほどの距離。

専用駐車場は無いため近隣コインパーキングを利用。

店舗付近には30分100円くらいのコインパーキングがチラホラありました。

混雑状況

この日は平日の木曜日、お店には開店30分前の9時半に到着。

この時他に先客はおらず私1人でした。

待っているとじわじわと人が増えていき、開店時間で7人の待ち列になりました。

平日というのもあって、思ったよりすんなりと買えて良かったです。

メニュー・商品ラインアップ

並んでいる人から順番に商品を選び、会計を済ませる流れ。

とりあえず目当てのカステラは販売しているようで一安心!

開店時に並んでいる人数によっては購入制限をする場合や、整理券を配布することもあるそうです。

カステラ以外には何を買うべきか悩まされる豊富な商品ラインアップ。

看板商品という「もしほ草」はありましたが、「寒菊」は置いてなかったです。

どうやら「寒菊」は仕込から仕上げまで約1年の歳月がかかり、年に7回(目安は1月、2月、4月、6月、10月、11月、12月)くらいの製造となる為、あまり店頭に並ぶ事はないとのこと。

これはまたいつか取り寄せするとして、今回は「長崎カステラ」と「もしほ草」、そして新発売と書いてあった「舶来焼」というお菓子を購入!

感想

【長崎カステラ0.7号】1296円(税込)

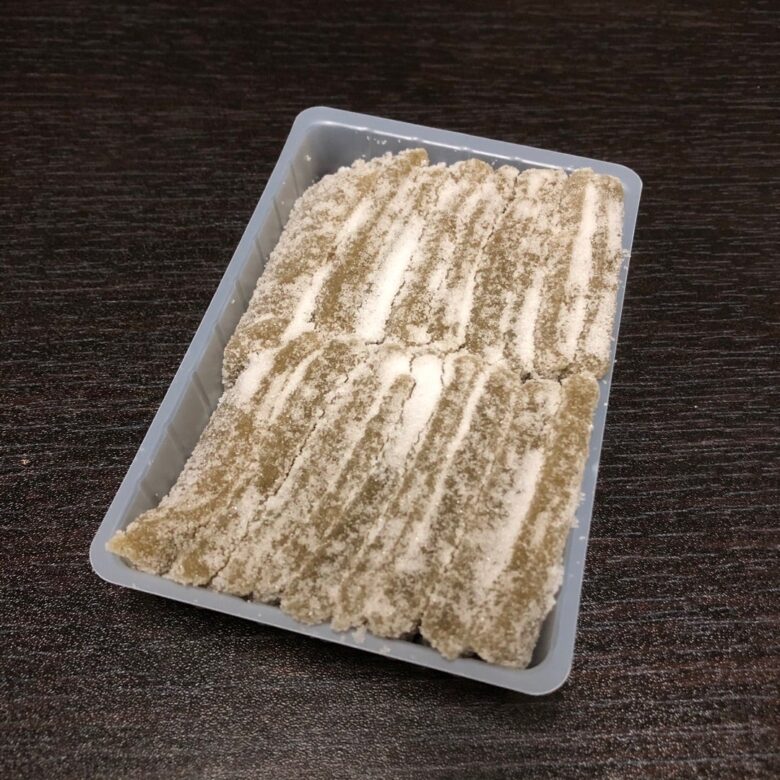

こちらのカステラはカットされてないタイプなので、食べる際に自分で切り分けます。

きめ細かい生地は密度が高くずっしりとした重量があり、押さえると跳ね返るモッチリとした弾力、口にすると驚くほどしっとりしていて、パサつきは皆無。

コクのある濃厚な味わいですが、甘さは強すぎない絶妙のバランス。

底のザラメはまばらに混ざった感じ、シャリっとした食感と甘さのアクセントになりとても美味しいです。

特に食感の良さが印象的なカステラで、人気も納得という大満足の美味しさでした。

【もしほ草】540円(税込)

藻塩草と呼ばれる塩を作るときに用いられる海藻をイメージしたというお菓子。

求肥と良質な昆布を独特の製法で練り合わせ、表面の砂糖で藻塩草の塩を、お菓子全体で波打つさざなみを表現しているとのこと。

モチモチとした食感の求肥に力強い昆布特有の味わいが広がり、まるでモチモチした昆布そのものを食べている印象を受けます。

口の中で出汁が出てるのでは、というくらい昆布です。

いや、多分出てました昆布出汁。笑

昆布好きにハマりそうなお菓子でとても面白かったです!

【舶来焼】180円(税込)

白あんにカステラを贅沢に入れた「カステラあん」生地で、「ピーナッツあん」を包んだお菓子。

しっとりとまろやかなカステラ生地の味わいに、ピーナッツのカリカリした食感と豊かな風味が広がる、少し甘めの洋風饅頭という感じでした。

どれも美味しかったです。

特にカステラはまた食べたいので、次回はオンラインショップで「寒菊」と共に買ってみたいと思います。

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

食べログ

岩永 梅寿軒

095-822-0977

長崎県長崎市諏訪町7-1

コメント