訪問日:2025年7月19日(土)

伊勢うどんとは

三重県伊勢市を中心に食べられている郷土料理「伊勢うどん」。

長時間茹でた太くて柔らかい麺に、たまり醤油と様々な出汁、みりんなどを混ぜた黒いタレをかけ、具材は刻みネギが載るくらいでシンプルなのが標準スタイル。

黒いタレはその見た目とは裏腹に、塩気は控えめで甘さと旨みが強くまろやかな味わい。

通常のうどんよりも倍以上太く、極端に柔らかいことから、好みが分かれるうどんとしても知られています。

伊勢市の農家では江戸時代以前から稲の裏作として麦を育てていたそうで、「伊勢うどん」のルーツは、農民たちが麦を挽いてうどんを打ち、地味噌から取れた「たまり」をかけて食べたものといわれています。

うどん屋としての始まりは、一説では伊勢市浦田町橋本屋七代目の小倉小兵さんがうどん屋を開業したのが最初といわれています。

伊勢市には古くから信仰されてきた伊勢神宮があり、江戸時代に多くの参宮者が訪れた鳥居前町の宇治と山田は大きく発展を遂げ、「伊勢うどん」はうどん屋や茶店で提供されるようになって改良されてゆき、江戸時代中期に現在のような形になったと考えられているとのこと。

「伊勢うどん」は茹でっぱなしで置くことですぐに提供できるため、伊勢参りの大勢の客を待たさずすぐに提供できるファストフード的な側面があり、その太さと柔らかさから、食べ応えがありつつ消化が良いため、長旅で疲れた人々に喜ばれたそうです。

江戸時代後期になると各地に多くのうどん屋が存在し、「伊勢うどん」は伊勢参りの記念に食べられる名物として知られていたとのこと。

ただ、元々は「うどん」や「素うどん」、「並うどん」などと呼ばれていたそうで、「伊勢うどん」という呼び名が誕生したのは割と最近のことといわれています。

昭和40年代初め頃に伊勢でうどんを食べた有名な作詞家がラジオで「伊勢の珍しいうどんなので伊勢うどんというのがよいのでは」という趣旨の発言をし、昭和47年に伊勢市麺類飲食業組合が統一名を決め、組合員向け献立表に記載したことで「伊勢うどん」という呼び名が誕生。

普通に作ると手間がかかるためお店で食べられるのが一般的でしたが、昭和43年に小袋化した茹で麺とタレが開発されたことから、家庭でも手軽に食べられるようになって一気に広まり、伊勢土産の定番としてお土産商品も充実しています。

2007年に農林水産省が全国各地から選定した「農山漁村の郷土料理百選」には「てこね寿司」と共に「伊勢うどん」も選出。

令和6年度には文化庁が我が国が誇る多様な食文化を次の世代へ継承するとともに、国内外へ広く発信していくために取り組む「100年フード」の「伝統の100年フード部門~江戸時代から続く郷土の料理~」に認定されており、有識者から特に評価が高かったとして「有識者特別賞」も受賞しています。

伊勢うどん 奥野家

今回訪れたのは、伊勢神宮内宮の門前町、通称「おはらい町」にあるお店『伊勢うどん 奥野家』。

創業は1910年(明治43年)10月2日。

初代の奥野佐吉さんが伊勢神宮外宮前で参拝客にうどんをもてなしたことが始まりとのこと。

現在地である内宮前には3代目の頃に移転し、4代目が1995年に松阪牛などを提供する飲食店「牛ステーキおく乃」をオープン。

2025年7月に確認した時点で、伊勢市内の食べログうどんランキングでは4位という高評価です。

今回は「第73回伊勢神宮奉納全国花火大会」のために伊勢を訪れましたが、昼間はやはり食べ歩きを楽しみたいところ。

特に「おはらい町」は魅力的なお店が盛り沢山で、こちらのお店もその一つ、今回初訪問です。

アクセス

場所は五十鈴川駅から徒歩30分くらい、バス停は「内宮前」が最寄りで徒歩3分くらいの距離。

駐車場は近隣コインパーキングになります。

混雑状況

この日は土曜日、お店には11時20分頃に訪問。

この時満席で、整理券発行の機械を確認したところ2組待ち。

待ち時間は5分もかからずすんなり入店出来ました。

メニュー・商品ラインアップ

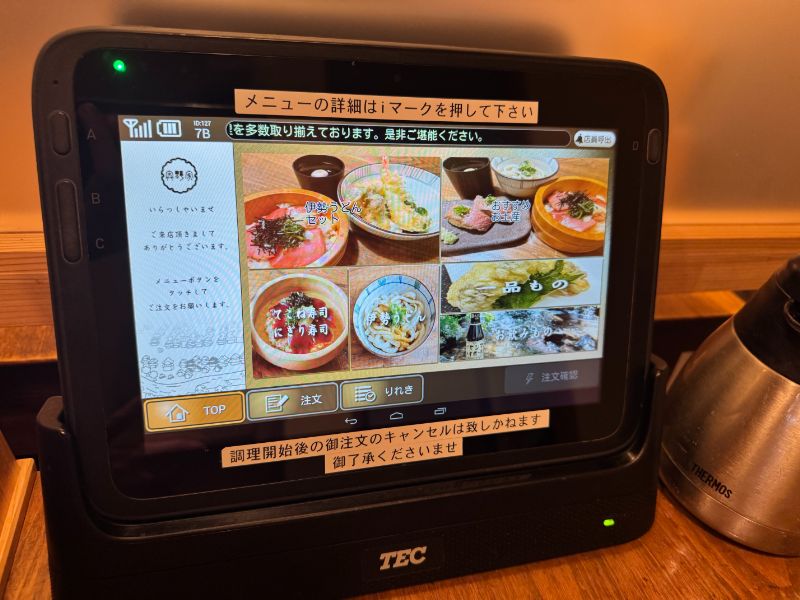

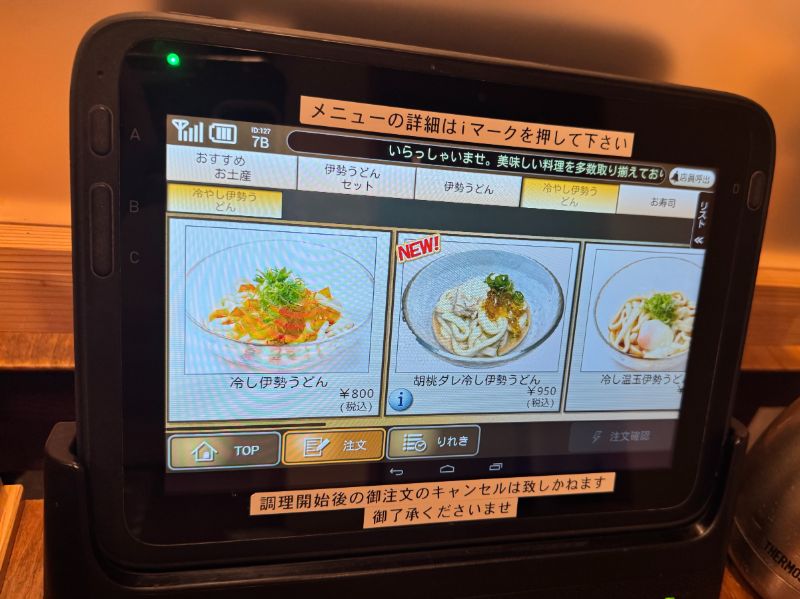

注文は卓上のタブレットで入力するのでとても便利。

メニューは豊富なので全ては撮影していませんが、定番の伊勢うどんをはじめ、同じく伊勢名物の「てこね寿司」のセットや、夏季限定という「冷やし伊勢うどん」も魅力的。

今回は初訪問なので、一番定番でシンプルな『伊勢うどん』を注文!

感想

【伊勢うどん】600円(税込)

今まで食べた伊勢うどんではフワフワというくらいの柔らかい食感のお店もあった中、こちらは適度なモチモチ感もあり。

タレは濃厚ですがしょっぱさはなく、ほんのり甘さと濃い出汁の旨みが効いていて醤油の風味も強め。

トッピングはシンプルに刻みネギのみ。

卓上には一味と「かおるほうじ茶七味」というのがあり、七味を入れてみました。

そこまでほうじ茶風味は強く感じなかったものの、適度な辛味が増して相性抜群。

個人的にはかなり好みの伊勢うどんでした!

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

食べログ

伊勢うどん 奥野家

0596-22-2589

三重県伊勢市宇治今在家町18

コメント