訪問日:2025年9月1日(月)

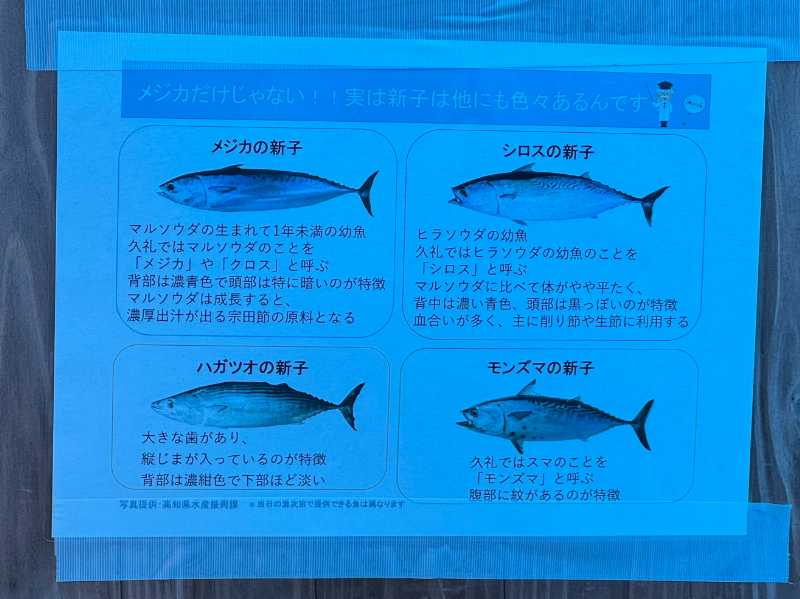

メジカの新子とは

高知県の須崎市や中土佐町で、8月〜9月頃限定で食べられるという「メジカの新子」。

「メジカ」という名前が指す魚は地方によって様々ですが、高知では「ソウダガツオ」を意味し、吻部が短くて目が口先に近いことが名前の由来だそうです。

また「ソウダガツオ」は正式名称ではなく、カツオの仲間である「マルソウダ」、「ヒラソウダ」という2種類の魚の混称。

「メジカの新子」は生後1年未満の「ソウダガツオ」の幼魚のことで、この地域では「メジカの新子」は主に「マルソウダの新子」を指すようです。

「ソウダガツオ」はどちらも血液中にヒスチジン(ヒスタミン中毒の原因物質)が多いため、鮮魚としてより、主に宗田節などの加工品として流通しています。

「ヒラソウダ」の新鮮なものは鮮魚として利用されるそうですが、「マルソウダ」は「ヒラソウダ」よりも血合い部分が多いために特に鮮度の低下が早く、新鮮でも生食は避けられているとか。

その「マルソウダ」も、この地域では新子のうちは刺身として好んで食べられており、これは全国的にもかなり珍しい食文化。

鮮度の落ちる早さはサバの2〜3倍らしく、朝釣ったものは昼までに食べた方が良いといわれています。

この地域で広く食べられるようになったのは、鮮度管理の技術が高まった20~30年ほど前からで、県外には流通せず、近くの高知市内ですら提供しているお店は一部のみという印象。

限られた場所、短い期間しか食べられないこと、そして保存が出来ず、買えるかどうかはその日の漁次第のため、”幻の味”とも称される希少なグルメです。

しかし一度食べると忘れられない美味しさで、毎年メジカの時期が来るとあの感動を思い出します。

久礼大正町市場

今回メジカの新子を食べに訪れたのは、高知県中土佐町にある『久礼大正町市場(くれたいしょうまちいちば)』。

明治20年(1887年)頃に漁師のおかみさん達が、夫や息子の獲っ てきた赤ジャコを煎ってトロ箱の上で売り出したのが始まりとのこと。

その後、魚屋、肉屋、八百屋などの店が徐々に増えていき、久礼町民の台所として栄えたそうです。

『久礼大正町市場』という名前は、大正4年(1915年)に市場周辺一帯の約230戸余りが大火事で焼失した際、大正天皇が落ち込んだ町民へ復興費として当時のお金で350円を寄付してくださり、感激した町民たちはそれまでの名前だった旧地蔵町通りから「大正町」へ改め、市場の名称も「大正町市場」に。

小さめの規模ではありますが、新鮮な魚をはじめ、干物や地元の野菜・果物、食事処も充実しており、海と山の美味しいものが詰まった魅力的な市場になっています。

特に「メジカの新子」といえばこの市場といわれるくらい有名で、2023年には専用の販売エリア「メジカ横丁」も誕生し、シーズンになるとまるでお祭りのように賑わいます。

私が初めて食べた2016年には休日でもすんなり買えましたが、年々知名度が上がり、現在では平日・休日に限らず朝から大行列が出来るほど人気になっています。

休日は並ぶのがしんどいので、今回はまだマシな平日を狙って訪問。

「なかとさ観光協会」の公式サイトでは久礼大正町市場をはじめ、中土佐町で「メジカの新子」を取り扱っているお店の営業情報や入荷情報について毎日情報発信されています。

ただ、基本的に当日にならないと入荷状況がわからないので、これを見て入荷がある!と思って行っても、現地では既に大行列だったり、すぐに売り切れてしまうということになりかねません。

食べたいと思ったら、水揚げされることを願って、早くから買いに向かう方が確実だと思います。

アクセス

場所は土佐久礼駅から徒歩5分くらいの距離。

駐車場は市場のものや周辺に無料駐車場、土日祝限定の臨時駐車場もあり、詳しくは久礼大正町市場の公式サイトに掲載されています。

混雑状況

この日は平日の月曜日、市場には8時過ぎに到着。

この時メジカ横丁の前には既に20人弱の待ち列が出来ていました。

向かいながら「なかとさ観光協会」の公式サイトを確認しましたが、既に不漁で休みだったり、入荷無しという情報が並んでいる感じ。

市場に着いてからも列の管理をしている方から、若干は水揚げがあったものの、ほとんど数が無いそうで、今日は厳しいかもという情報を聞き、ダメ元で並び続けることにしました。

営業時間は船の帰港時間によって異なるそうですが、大体9時頃が多いようです。

この日は9時半頃にようやくメジカ横丁内への案内が始まりましたが、この時帰り際に釣れ出したという連絡が入ったそうで、260匹くらいはありそうとのこと。

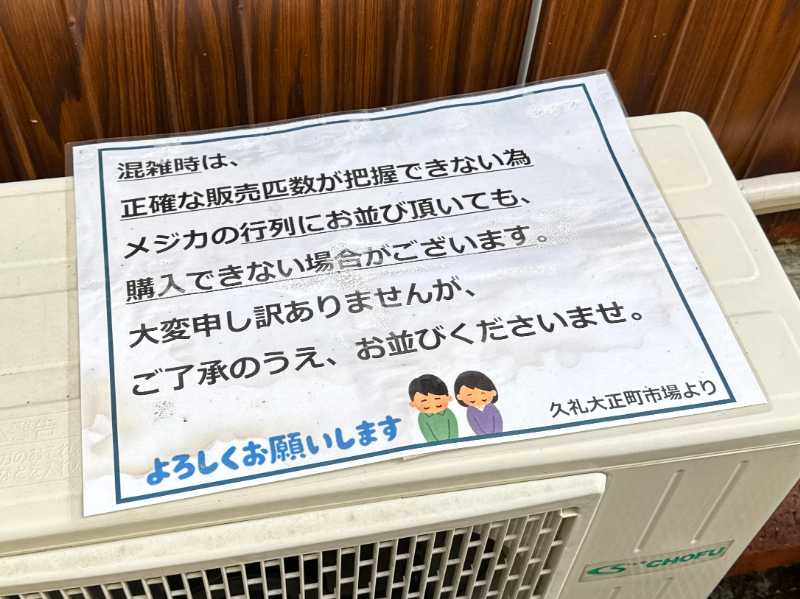

この時既に100人以上は並んでいたと思いますし、1人1匹という制限はないので、この時点でも列の最後尾の方は買えるかどうか微妙。

人によって購入数も異なりますし、正確な販売数も把握できないので、並んでいても買える保証はないというのは並び始める際にも説明されますし、こんな感じで注意書きも貼ってあります。

少しでも早くに並び、チラホラ諦めて離脱する人がいる中、ダメ元で残っていて本当に良かったです。

メジカ横丁には4店舗あり、この日は3店舗が営業、順番に空いたお店に案内されていき、私は「幸進丸」というお店で購入しました。

感想

↑サムネイルが表示されない場合がありますが、クリックすると動画を視聴できます

注文は何匹購入するかを伝え、こんな感じで目の前で捌きたてを提供してくれます。

値段はサイズによっても異なるそうですが、私の分や他の人が購入しているのを見ても、みんなこの時1匹600円(税込)で購入していました。

1匹当たりのサイズは小さいので、個人的には1人で2匹くらい食べるのが丁度いいかなと思います。

ちなみにメジカの新子以外の魚もたまに混ざるので、違う種類の魚がある場合はそちらも注文可能。

今回は「本まぐろ(クロマグロ)」の新子が混ざっていたので、メジカと1匹ずつミックスしてもらい、写真の左がメジカ、右が本まぐろの新子で、どちらも1匹600円でした。

食べる際はすぐ近くに無料の休憩所があり、混んでたら車で食べようと思っていましたが、この時まだ席が若干空いていたのでこちらで食べることにしました。

刺身には醤油の他、「ぶしゅかん」の皮を削ったものもたっぷりまぶしてあります。

この「ぶしゅかん」というのは、正式名称「餅柚(もちゆ)」という酢みかんの一種で、高知県ではよく食べられているご当地柑橘。

同じような名前の「仏手柑(ぶっしゅかん)」という、まさに仏の手のような独特の形状の柑橘もありますが、これとは別物です。

メジカの新子にはこのぶしゅかんの皮と、果汁を絞り入れた醤油の組み合わせが定番。

シャキシャキとした「りゅうきゅう(ハスイモの茎の部分)」を添えることもあります。

まずはメジカの新子から。

味よりも驚きなのが、モッチリとした弾力にねっとりした舌触りが相まった、独特すぎる食感。

そして脂は控えめであっさりしていますが、風味と旨みは強くて味わいは濃厚。

新鮮なこともあって臭みも無く、一口味わうともうクセになって止まらなくなります。

「ぶしゅかん」は見た目はすだちのようですが、サイズはやや大きめ、香りはすだちより控えめに感じますが、程よい爽やかさとキレの良い酸味で後味がさっぱりし、相性抜群です。

次は本まぐろの新子。

まぐろの稚魚自体は初めてではないのですが、ここまで小さいサイズを捌きたてで食べるのは多分初めてです。

冷凍じゃない生まぐろを食べた時よりも更にモッチリ感が際立ち、やはりまぐろと感じられる味わいのあっさりとした赤身で、こちらも激ウマです。

ただメジカの方が味が濃く、独特なモッチリねっとり感も強かった印象で、個人的にはメジカの新子の方が好みという結果でした。

やっぱり何回食べても感動の「メジカの新子」。

今ではなかなか気軽に買えなくなってしまいましたが、それでも食べに行く価値がある、この時期だけの絶品グルメです。

ご馳走様でした!

コメント