訪問日:2024年9月3日(火)

稲庭うどんとは

約350年の歴史を持ち、秋田県を代表する郷土料理の一つとして全国的な知名度を誇る「稲庭うどん」。

稲庭うどんは手延べ製法によって作る細めの平打ち形状で、滑らかな舌触りとツルツルとした喉ごしが大きな特徴。

日本三大うどんにも数えられるといわれていますが、日本三大うどんは「讃岐うどん」と「稲庭うどん」、そしてあと1つは名古屋の「きしめん」や長崎の「五島うどん」、群馬の「水沢うどん」、富山の「氷見うどん」など諸説あります。

昔から秋田藩の名品として贈答品等に使われてきたそうで、江戸時代の有名な旅行家の菅江真澄の著書「雪の出羽路」にも稲庭うどんは美味しいという記述があり、当時から知る人ぞ知る逸品だったそうです。

稲庭うどんの歴史は、江戸時代初期に稲庭地区小沢に住んでいた佐藤市兵衛が、地元産の小麦粉を使って干しうどんを製造したのが始まりとのこと。

佐藤市兵衛は元禄3年(1690年)には藩主御用を賜り、その子孫の長治右衛門、長太郎が跡を継いだものの、その後廃業。

この頃、佐藤吉左衛門(後の稲庭吉左衛門)が寛文5年(1665年)に干うどん製造業を創業し、品質の改良に努めて製法を確立。

宝暦2年(1752年)には藩主御用を賜り、文政12年(1829年)には佐竹藩江戸家老疋田松塘より御朱印を拝領し、以後稲庭吉左衛門以外に「稲庭干饂飩」の名称を使用することは禁じられたそうです。

万延元年(1860年)に創業した「佐藤養助」など、断絶防止の為に特別に伝授された一部を除き、製法は一子相伝の秘伝として代々受け継がれてきたとのこと。

しかし家業から産業への発展を目指して昭和47年(1972年)に製法を公開し、それに伴って製造量が大幅に増え、地元雇用や関連産業も増えていき、一般にも出回って全国的に知名度が向上したそうです。

昭和51年(1976年)には稲庭うどんの普及活動のため「佐藤養助」が初代会長に就任した「稲庭うどん協議会」が発足。

協議会のさらなる充実発展を目的に、平成13年(2001年)には「秋田県稲庭うどん協同組合」が誕生。

近年稲庭うどんを真似た類似品や粗悪なコピー商品が市場に出回るなど、産地ブランドのイメージダウンが危ぶまれていることから、「稲庭うどん」のブランドを守るために様々な活動を行っているそうです。

稲庭うどんは飲食店も展開している「佐藤養助」が特に有名ですが、「稲庭吉左衛門」は「稲庭饂飩」の宗家として伝統的な製法を守り続け、現在16代目まで受け継がれているとのこと。

極めて少量の生産しか行っていないことから直売の他、古くから取引のある老舗百貨店、近い親戚関係に当たる「食器のさかいだ」といった直売所など、ごく一部でしか取り扱われていないため、「幻の稲庭うどん」と呼ばれているそうです。

佐藤養助

今回訪れたのが、秋田県湯沢市稲庭町にある『佐藤養助 総本店』。

『佐藤養助』は上述の通り万延元年(1860年)に創業したお店で、現在は8代目になるとのこと。

二代目佐藤養助(養子=稲庭吉左衛門の四男)が稲庭家に伝わる一子相伝の製造方法を、製法断絶防止の為に特別に伝授され、うどん製造を開始したのが始まり。

店舗は2025年4月に公式サイトを確認した時点で、秋田県内に10店舗、東京都内に3店舗、業務提携店として香港・韓国に3店舗あるようでした。

今回訪れた総本店は2008年10月にグランドオープン。

総本店には直営店限定商品や秋田県内の様々な特産品も取り扱った「売店」、定番メニューから季節限定メニューまで本場の味を堪能できる「お食事処」、職人の技をガラス越しに見られる「工場見学」、「稲庭うどん手づくり体験工房」も楽しめるとのこと。

アクセス

混雑状況

この日は平日の火曜日、お店には13時過ぎに訪問。

この時お食事処は客入り7割くらいの印象で、待ち時間無く入店。

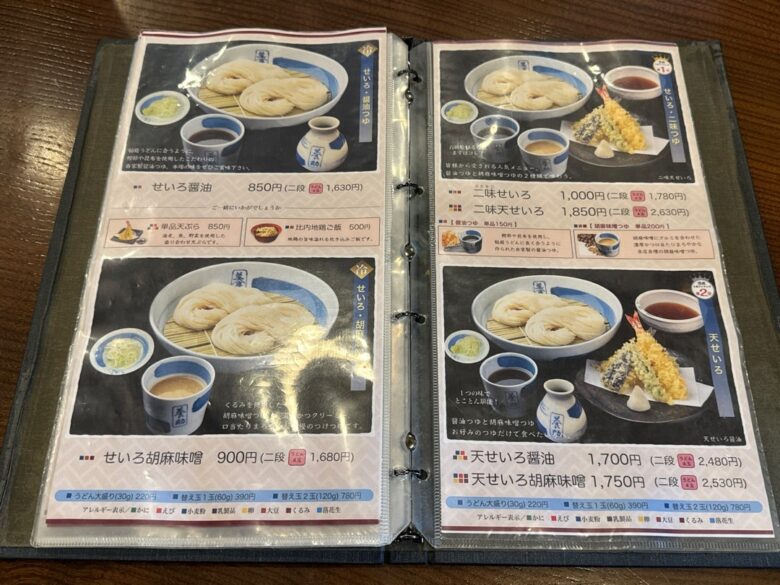

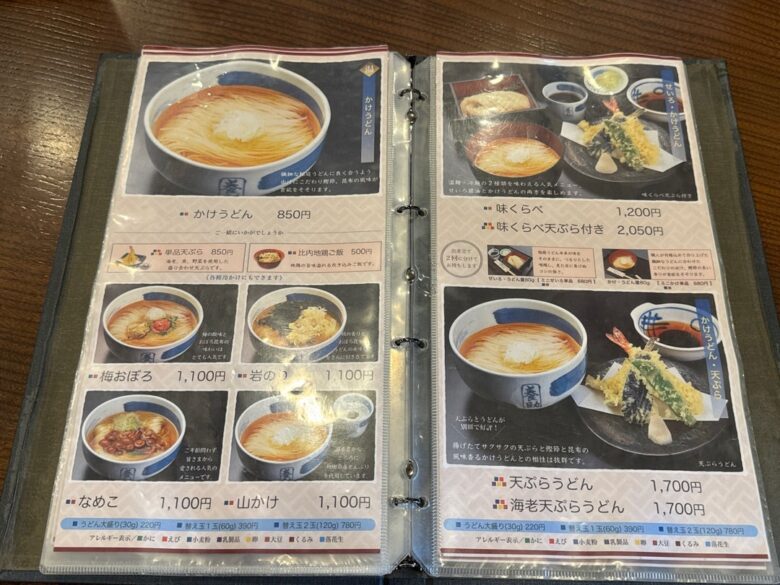

メニュー・商品ラインアップ

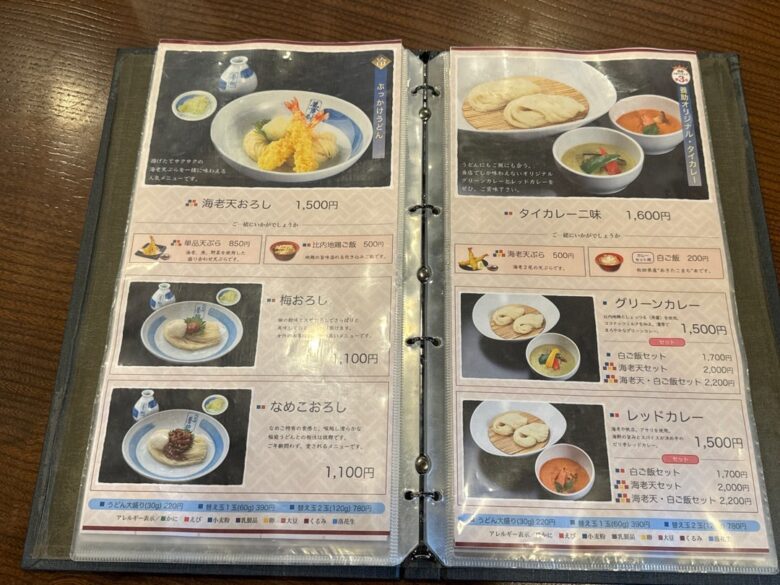

以前秋田店では醤油つゆと胡麻味噌つゆの両方を楽しめる人気メニュー「二味せいろ」を注文したので、今回は変わり種の『タイカレー二味』を注文!

こちらはグリーンカレーとレッドカレー2種類のスープで食べるつけ麺スタイルのうどんで、人気ランキング第3位とのこと。

感想

【タイカレー二味】1600円(税込)

麺はツヤツヤピカピカでまさに「美麺」。

ツルッと喉越し抜群、細めの平打ちながら、モチッとしたコシがしっかり楽しめる食感。

今まで食べた稲庭うどんの中でも、個人的にこちらのお店の麺は1番好みです。

グリーンカレーは比内地鶏としょっつる(秋田伝統の魚醤)を使用し、ココナッツミルクを加え、濃厚でまろやかに仕上げているとのこと。

コクのある旨味が効いた濃厚クリーミーな味わいに、爽快な辛味が広がりクセになる美味しさ。

もう少し和風で優しめなのかと思ったら、結構しっかりスパイシーで本格的な美味しさです。

レッドカレーはエビやホタテ、アサリを使用し、海鮮の旨味とスパイスを効かせているとのこと。

こちらの方が辛味が控えめで海鮮出汁がよく効いており、具材は魚介類の他にもナス、パプリカなどがゴロゴロ入り具沢山。

うどんだけだとスープが余るので、後から白ご飯200円(税込)も追加。

うどんともご飯とも相性抜群、うどんを目当てに来たのに、美味しいカレーを食べた満足感で満たされて、不思議な感覚になりました。笑

食後は売店でお土産を買ったり、工場見学も楽しみました。

稲庭うどんは高級ですが、自分用に購入した「お徳用」はとてもお手頃価格、短くて少し食べにくいですが味は絶品で、買って帰り大正解でした。

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

食べログ

佐藤養助 総本店

0183-43-2911

秋田県湯沢市稲庭町字稲庭80

コメント