訪問日:2025年5月15日(木)

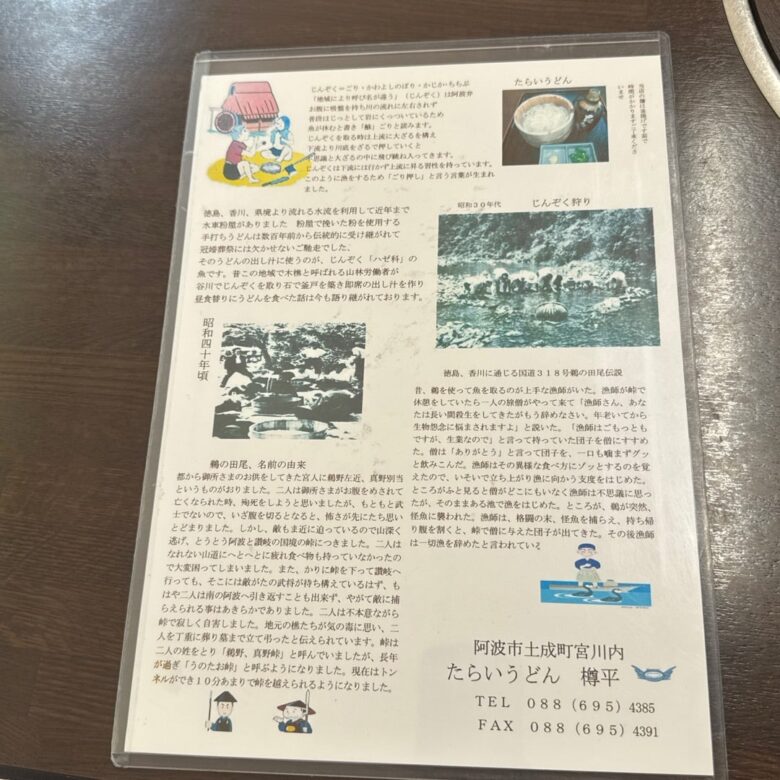

たらいうどんとは

徳島県阿波市の土成町(旧御所村)に江戸時代末期から伝わるという郷土料理「たらいうどん」。

釜揚げにしたうどんを茹で汁と一緒にたらいに移し、ハゼ科の川魚「じんぞく」の出汁を使ったつけ汁につけて食べる料理。

「じんぞく」は標準和名「カワヨシノボリ」という魚で、地域によって「ごり」、「かじか」、「ちちぶ」など呼び名が異なり、川底にざるを押しつけるようにして石にへばりついたごりを追い込む「ごり漁」の様子が「ごり押し」という言葉の由来になったといわれています。

しかし近年はじんぞくの漁獲量の減少などの理由から、じんぞく以外の出汁を使ったものが主流。

江戸時代から雨量が少ないうえに扇状地が多く、水稲の栽培が困難であった吉野川北岸地域ではうどんが古くから主食として重要な位置を占め、来客のある時や縁日などに各家庭で手作りしていたそうです。

幕末の頃、宮川内谷(現在の阿波市土成町宮川内地区)では水車を動力源として製粉が行われ、山仕事に従事していた人たちの仕事納めのごちそうとして、川原でうどんを茹でて食べる習慣があったとのこと。

うどんを茹であげた釜を直接囲んで食べる様子から「釜抜き千本」と呼ばれ、後にたらいのような大きめの飯盆(はんぼ=すし桶)に移して食されるようになったそうです。

昭和6年(1931年)に当時の土井通次県知事が御所村(現在の阿波市土成町)を訪れた際、この飯盆に入ったうどんを食べて帰り、「たらいの様な器に入ったうどんを食べてうまかった」 と話したのが広まったことから、「御所のたらいうどん」と呼ばれるようになったといわれています。

樽平

今回訪れたのは、徳島県阿波市土成町の国道318号線沿いにあるお店『樽平(たるへい)』。

公式サイトなどは見当たらず、正確な創業年などお店の詳細は調べてみてもよくわかりませんでしたが、ネットでは1965年創業という情報が出てきました。

こちらでは今では数少ない「じんぞく」の出汁を使ったたらいうどんを提供しているので、以前から気になっていたお店、今回初訪問です。

アクセス

お店の近くには駅は無く、今回は車での訪問。

駐車場はお店の入り口にありました。

混雑状況

この日は平日の木曜日、お店には11時20分頃に訪問。

この時先客は2組で空いていました。

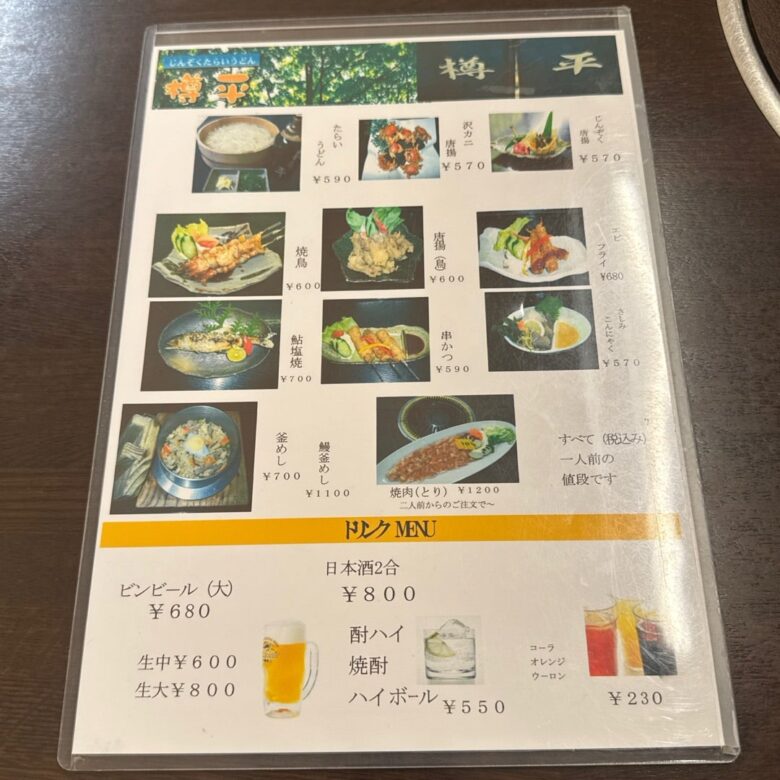

メニュー・商品ラインアップ

今回は目当ての「たらいうどん」と「じんぞく唐揚」も注文!

たらいうどんは15~20分くらい待ち時間がかかり、実際に提供までは20分くらいかかった印象です。

感想

【じんぞく唐揚】570円(税込)

こちらは10分弱で提供されたので、先に食べながらうどんの到着を待ちました。

じんぞくの唐揚げだけでなく、じんぞくの佃煮、かぼちゃとししとうの素揚げも付いていました。

唐揚げはサクサクと香ばしく、独特のコクとほんのり苦味が相まった味わいでとても美味しかったです。

佃煮は甘辛濃いめの味付けでご飯によく合いそうでした。

じんぞくはとても小さな魚で、結構かわいい顔をしています。

【たらいうどん】590円(税込)

うどんは極太でモチッと力強いコシがあり小麦の風味豊か、啜るのが難しいくらいずっしりと重量感があるインパクト大の麺。

つけ汁は節類の風味や醤油が濃いめに効いた芳醇な味わいで、じんぞく出汁の単体の味はよくわかりませんでしたが、極太麺とバランスの良い濃口でとても相性が良かったです。

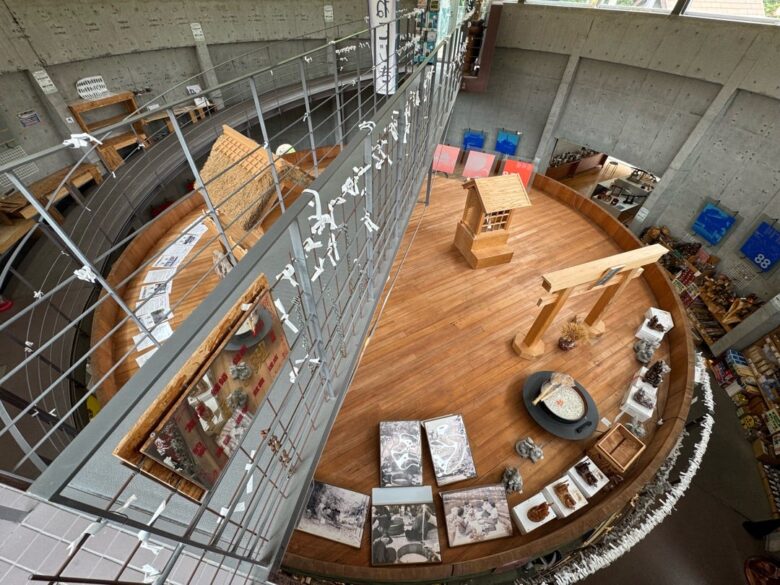

この後すぐ近くにある「道の駅どなり」に行ってきましたが、こちらでは「たらいうどん」にちなんだ直径8.7mの「巨大たらい」があり、とても面白かったです。

ご馳走様でした!

公式サイト等

食べログ

樽平

088-695-4385

徳島県阿波市土成町宮川内字上畑102

コメント