訪問日:2025年8月24日(日)

赤玉

和歌山県有田川町清水にある、地元産食材にこだわった老舗食堂『赤玉(あかだま)』。

お店を取材した和歌山経済新聞の記事によると、2020年4月に70周年を迎えたそうなので、創業は1950年4月。

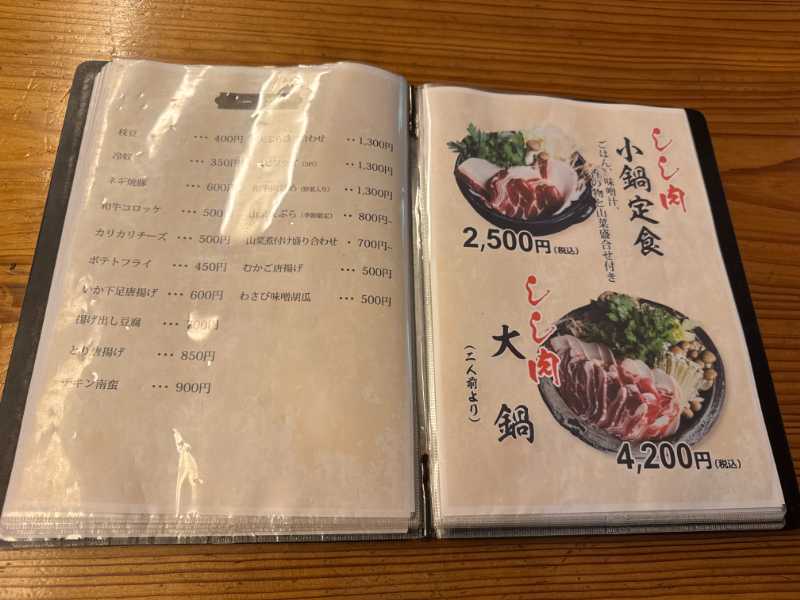

こちらのお店では春は山菜やアマゴ、夏は鮎、秋冬は猪肉、紀州鴨、ズガニなど、地元の季節の食材を使った料理を提供しています。

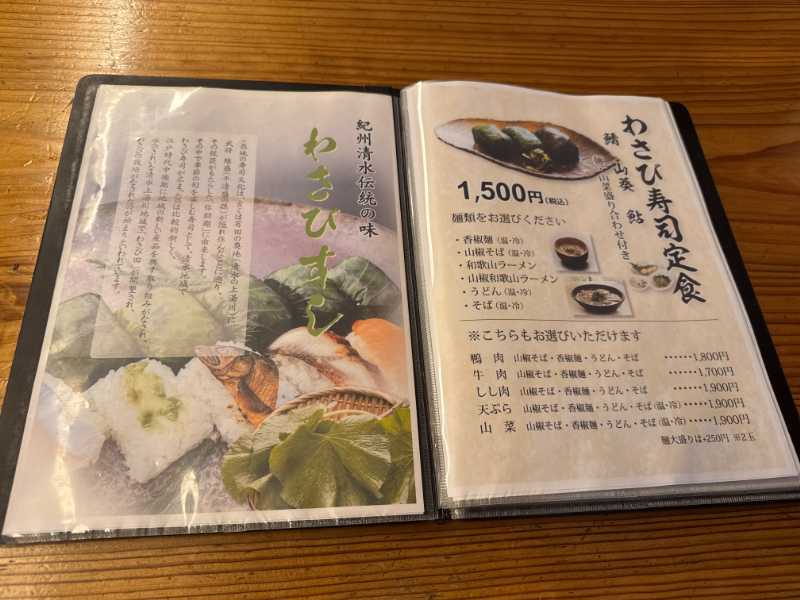

中でも看板メニューであり、1番のおすすめというのが、有田川町清水の郷土料理「わさび寿司」。

またこの地域の特産品「ぶどう山椒」を使った料理も楽しめるので、以前から気になっていたお店、今回初訪問です。

わさび寿司とは

「わさび寿司」は酢でしめた鯖や、鮎の甘露煮などを酢飯の上にのせ、有田川の清流で育まれたわさびの葉で巻いたお寿司。

すりおろしたわさびのような強い辛味はなく、パリッとした歯触りと独特の爽やかな香り、ほんのりと広がる優しい辛味が特徴とのこと。

その歴史については『赤玉』のメニューに以下のように書いてありました。

この地の寿司文化は、古くは有田の奥地(清水の上湯川)に武将 維盛(平清盛の孫)が隠れ住んだことに遡り、その従臣がもたらした「弥助鮨」に由来します。

その中で季節の旬を楽しむ寿司として、清水地域でわさび寿司が広まったのは比較的新しく、江戸時代中後期に地域の新しい産品を興す取り組みがなされ、水のきれいな清水上湯川地域で「わさび田」が開整され、わさびの栽培がなされたのが始まりといわれています。

ぶどう山椒とは

和歌山県は山椒の生産量日本一であり、全国の生産量の約6割を占める一大産地。

中でも有田川町の清水地域(旧清水町)は一時期全国の山椒生産の8割を占めていたほど、山椒生産が盛んな地域だそうです。

「ぶどう山椒」は山椒の品種の一つで、大粒の実がぶどうの房のように連なって実り、粒形は大きく肉厚、食味はピリッと辛味があり、山椒特有の香りが強いのが特徴。

古くは平安時代中期の「延喜式」に「紀伊国秦椒三升」と山椒が貢納されていた記録があり、「高野山文書」の正嘉年間(1257〜1259年)にも山椒が産物として記されていることから、この地での山椒栽培は800年〜1000年もの歴史があるとのこと。

「ぶどう山椒」発祥の歴史は、江戸時代末期の天保年間(1831〜1845年)に、遠井村(現在の有田川町遠井)の医要木勘右衛門が、自宅の庭でぶどうの房のように大粒の実をつけ、香り高く辛みも強い山椒を発見し、以来これを栽培するようになってこの地に根付いたといわれています。

山椒は実だけでなく花や若葉も利用されており、「花山椒(4月中旬)」、「葉山椒(4月〜5月)」、「実山椒(5月〜6月)」、「乾燥山椒(7月〜8月)」、「赤山椒(9月下旬〜10月中旬)」と季節毎に形を変えることも魅力の一つ。

アクセス

お店の近くに電車は通っておらず、今回は車での訪問。

駐車場は店舗前にありました。

混雑状況

この日は日曜日、お店には12時10分頃に訪問。

この時店内は客入り3~4割くらいで待ち時間無く入店。

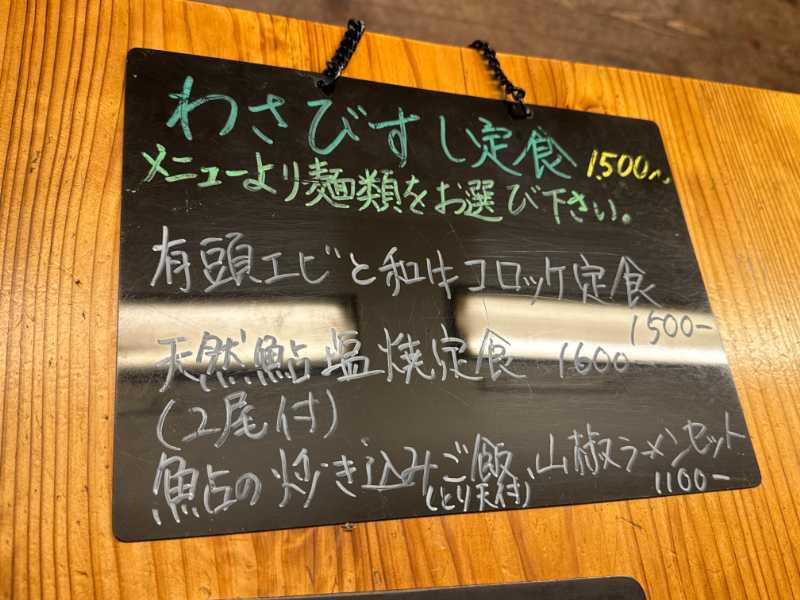

メニュー・商品ラインアップ

今回はわさび寿司と選べる麺類がセットになった『わさび寿司定食』を注文!

麺類はぶどう山椒を練りこんだ特製小麦麺と、かつおだしが効いた和風だしで作ったオリジナルの麺料理「香椒麺(こうしょうめん)」を選択。

感想

【わさび寿司定食 香椒麺(冷)】1500円(税込)

わさび寿司は左からしめ鯖、わさび、鮎の甘露煮、中にはわさび酢を利かせた酢飯が入っています。

わさびの葉はしっとりシャクッとした食感で歯切れが良く、辛味はあまり感じずほんのり爽やかな風味が広がります。

しめ鯖はあっさりとした味わいで旨みが濃く、鮎は香ばしい甘辛味、わさびはツンとした程よい辛みが広がり、どれも美味しかったです。

冷たい香椒麺はざるそばスタイル。

見た目は黒っぽい粒が混ざっているので蕎麦みたいですが、食感はシコッとコシが強く中華麺に近い感じ。

麺単体でも爽やかな山椒の風味が楽しめますが、山椒の実やペーストもトッピングされており、これを一緒に食べるとがっつり山椒が利いて絶品。

とても香り高く、独特の痺れが相まった辛味がクセになる美味しさ。

薬味はわさびもありましたが、ほとんど山椒だけで食べてしまいました。

山椒のにはこういった楽しみ方もあるのかと新しい発見でした。

山椒和歌山ラーメンも気になるので、次回はそちらを注文したいと思います。

ちなみにお店の近くには日本の棚田百選や国の重要文化的景観に選出された絶景スポット「あらぎ島」があり、こちらもおすすめです。

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

食べログ

赤玉食堂

0737-25-0371

和歌山県有田郡有田川町清水337-7

コメント