訪問日:2025年7月11日(金)

鮎寿司とは

吉野山地の清流が育む「鮎」を使った奈良の郷土料理「鮎寿司」。

元々の「鮎寿司」は1週間から1ヶ月熟成させる「なれずし」だったそうですが、室町時代には樽と重石の開発で発酵期間を短くし、飯も魚と共に食べる「なまなれずし」が生まれたとのこと。

現在食べられている「鮎寿司」は寿司飯の上に酢締めにした鮎をのせた「鮎姿寿司」や、焼いた鮎をのせた「焼き鮎寿司」などもあり、発酵させず作ってすぐに食べられるものがスタンダード。

鮎が旬の夏から秋にかけて食されることが多く、古くより鮎は縁起がいい食材として重宝されていたことから、人が集まる席やハレの日に食されることが多かったそうです。

同様の料理は日本各地で食べられていますが、奈良においては歌舞伎や人形浄瑠璃の演目「義経千本桜」の中に出てくる鮨屋「つるべすし 弥助」が実在していたことから「鮎寿司」が人気になったそうです。

芝居の中で出てくる「釣瓶鮨(つるべすし)」はご飯と鮎を詰めて発酵させたなれずしで、すし桶が井戸水を汲む釣瓶に似ていたことが名前の由来。

「つるべすし 弥助」は現在でも営業しており、他にも柿の葉寿司の販売店などでも夏季限定商品として販売されることが多い印象です。

平宗

今回訪れたのは、奈良県吉野郡吉野町に本店を構える、柿の葉寿司や鮎寿司など郷土寿司を販売しているお店『平宗(ひらそう)』。

創業は江戸時代末期の文久元年(1861年)という老舗で、『平宗』という屋号は創業者の名前が由来。

創業当初はすし・川魚・乾物等の製造販売を行っていたそうで、明治に入ると料理旅館を営み、鮎料理・山菜料理などを提供。

その一品として、吉野の家庭で作られていた柿の葉寿司を商品化するようになったそうです。

柿の葉寿司を代表する名店として知られており、店舗は2025年7月に確認した時点で奈良県内に路面店が7店舗あり、他にも奈良・大阪・京都の駅や百貨店などにも店舗を展開、一覧は公式サイトに掲載されています。

今回訪れたのは、奈良県奈良市のならまちエリアにある、昭和43年(1968年)にオープンした『奈良店』。

持ち帰りの販売の他、店内で食事も可能なので、今回は店内で鮎寿司を食べていくことにしました。

アクセス

場所は近鉄奈良駅から徒歩10分、JR奈良駅から徒歩15分、JR京終駅から徒歩20分くらいの距離。

駐車場は無いので近隣コインパーキングになります。

混雑状況

この日は平日の金曜日、お店には12時10分頃に訪問。

店内席はテーブル席と座敷席で部屋が分かれていたので、全体の混雑状況はわかりませんでしたが、テーブル席の方は客入り7割くらいで待ち時間無く入れました。

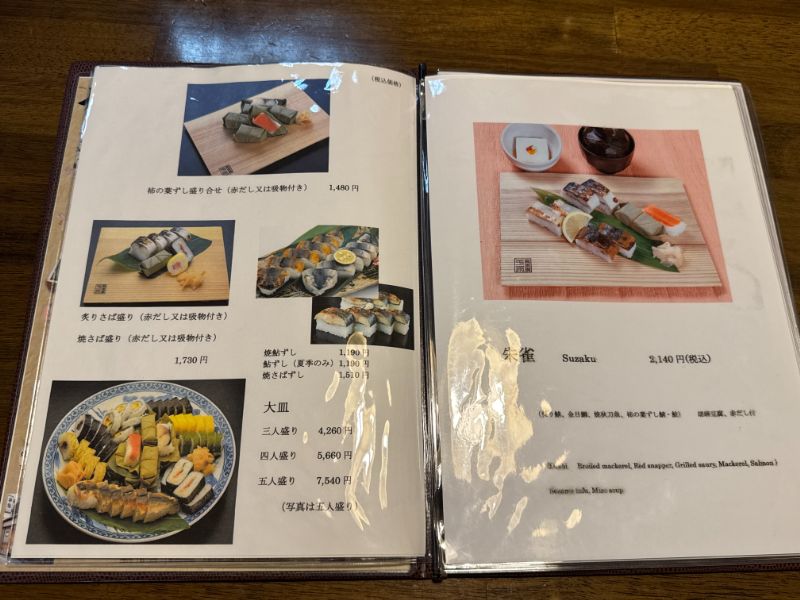

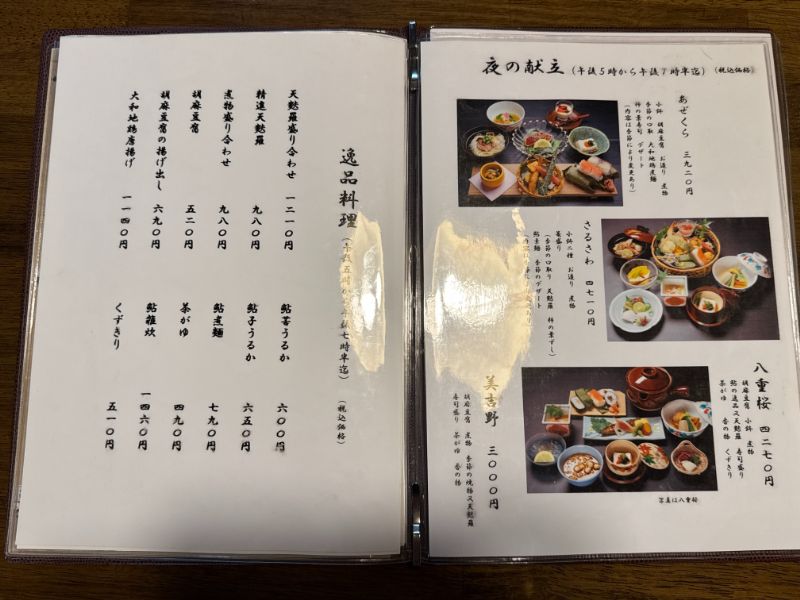

メニュー・商品ラインアップ

今回は「焼鮎ずし」と、メニューに夏季のみと書いてあった「鮎ずし」を注文!

こちらの店舗では「夏季のみ」としか書いていませんでしたが、吉野本店のメニューでは6~8月と書いてあったので、多分こちらもその期間の提供になるのでは、と思います。

感想

【鮎ずし】1190円(税込)

こちらのお店の「鮎ずし」の歴史は古く、平宗という屋号で創業する前から、大和上市の平井家が「鮎ずし」を京都御所内の仙洞御所に献上していたとのこと。

また吉野の名物として昭和天皇陛下にも献上された歴史があるそうです。

既に塩気が利いているので醤油等の味付けは不要、わさびも入っていないので食べやすいです。

鮎の身も酢飯も、塩気、酸味、甘味のバランスが良く、爽やかな大葉の風味も相性抜群。

身は適度な食感があって歯切れが良く、ヒレと頭の部分は若干かたいですが、問題なく全て美味しく楽しめました。

【焼鮎ずし】1190円(税込)

こちらは蒲焼っぽい印象を受ける香ばしい甘辛味で、身もホワッと柔らかく、少し鰻らしさを感じる美味しさ。

普通の鮎ずしとはかなり異なる味わいで、両方とても美味しいので、食べ比べをして良かったです。

こちらのお店はもちろん柿の葉寿司も美味しいですし、様々な郷土料理も楽しめるので、とてもお気に入りです。

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

食べログ

柿の葉ずし 平宗 奈良店

0742-22-0866

奈良県奈良市今御門町30-1

コメント