訪問日:2024年2月8日(木)

諫早おこしとは

室町時代末期から江戸時代にかけて、西洋や中国との貿易で日本に流入した砂糖は人々の食生活に大きな影響を与えたといわれています。

中でも国際貿易都市であった長崎と小倉を繋ぐ長崎街道沿いの地域には、砂糖や外国由来の菓子が多く流入し、独特の食文化が花開いたことから「シュガーロード」と名付けられ、2020年6月に「砂糖文化を広めた長崎街道~シュガーロード~」として日本遺産に認定されています。

長崎県諫早市(いさはやし)も構成文化財として「諫早おこし」、「諫早おこし道具」、「大村街道」が認定されています。

長崎街道の宿場町「永昌宿」が置かれた諫早で、特産品の「諫早おこし」が作られるようになったのは江戸時代後期のこと。

おこしは元々遣唐使が伝えた唐菓子の一種が由来とされていますが、諫早では大規模な干拓事業による新田開発が進み、農民が年貢上納の後に余った米から作るようになったといわれています。

「諫早おこし」の特徴は、うるち米を唐あくと塩を混ぜた溶液に漬け込み、それを天日に干して、むしろに巻いて一年ほど寝かせ、製造する直前にそれを煎って乾飯(ほしいい)とすること。

伝統的な「黒おこし」はこの乾飯と黒砂糖、水飴を混ぜ合わせて作るのが特徴。

家を「おこし」、名を「おこす」という縁起の良さから、「諫早おこし」は多くの人に食され伝えられてきたそうで、明治・大正の頃までは神社の縁日で若い男性が思いを寄せる女性におこしを贈る風習もあったそうです。

諫早市内には江戸時代から続くお店もあり、伝統を守りつつも時代に合わせた商品開発などの工夫が重ねられているとのこと。

菓秀苑 森長

今回訪れたお店が、長崎県諫早市八坂町に本店を構える老舗菓子店『菓秀苑 森長(かしゅうえん もりちょう)』。

寛政5年(1793年)におこし屋として創業し、現在で7代目になるとのこと。

伝統的な「黒おこし」をはじめ、食べやすいプチサイズの「Puchi OKOC」、長崎銘菓の代表格である「カステラ」や、2009年11月に発売開始し累計で35万個の販売実績を持つ人気商品「半熟生カステラ」など、幅広い種類のお菓子を販売しているお店。

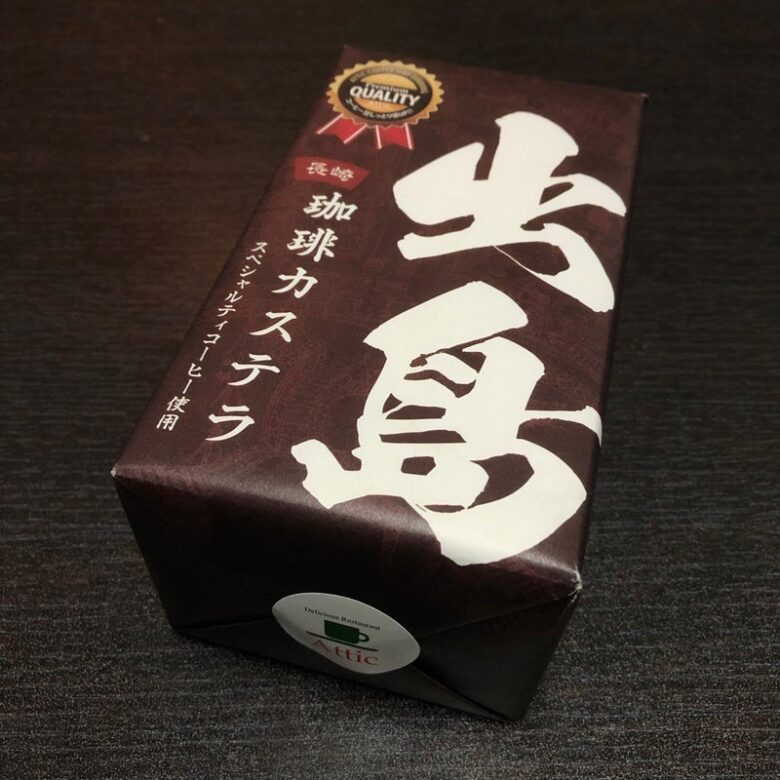

私は以前、龍馬カプチーノなどで有名な長崎市のカフェ「Attic」に行った際、「出島珈琲カステラ」という商品をお土産に購入しましたが、これが絶品で驚きました。

「出島珈琲カステラ」は『菓秀苑 森長』と「Attic」のバリスタが監修して誕生したコラボ商品だそうで、いつか『菓秀苑 森長』に行ってみたいと思い、今回おこしとカステラを求めて念願の初訪問。

アクセス

場所は本諫早駅から徒歩9分くらいの距離。

駐車場は店舗横にありました。

混雑状況

この日は平日の木曜日、お店には13時半頃に訪問。

この時店内は先客1人のみで空いていました。

メニュー・商品ラインナップ

公式サイトにはこんな感じで商品が掲載されているので、売場の写真は撮影していませんが、購入した商品の価格をメモするのを忘れたので、正確な金額がわからず曖昧で申し訳ありません。

感想

【Puchi OKOC アーモンドキャラメル】400円弱くらい?

【Puchi OKOC うめ】400円弱くらい?

「Puchi OKOC」 は2012年に販売開始したそうで、読み方は「ぷちおこしー」。

諫早おこしを食べやすいプチサイズにし、味に様々なバリエーションを出した商品とのこと。

カリカリザクザクの小気味良い食感で、「アーモンドキャラメル」はアーモンドの香ばしさとキャラメルの甘さが絶妙にマッチ。

「うめ」は程良い酸味と梅の風味が効いた爽やかな味わい。

どちらも美味しかったですが、個人的には断然「アーモンドキャラメル」が好みで、止まらない美味しさでした。

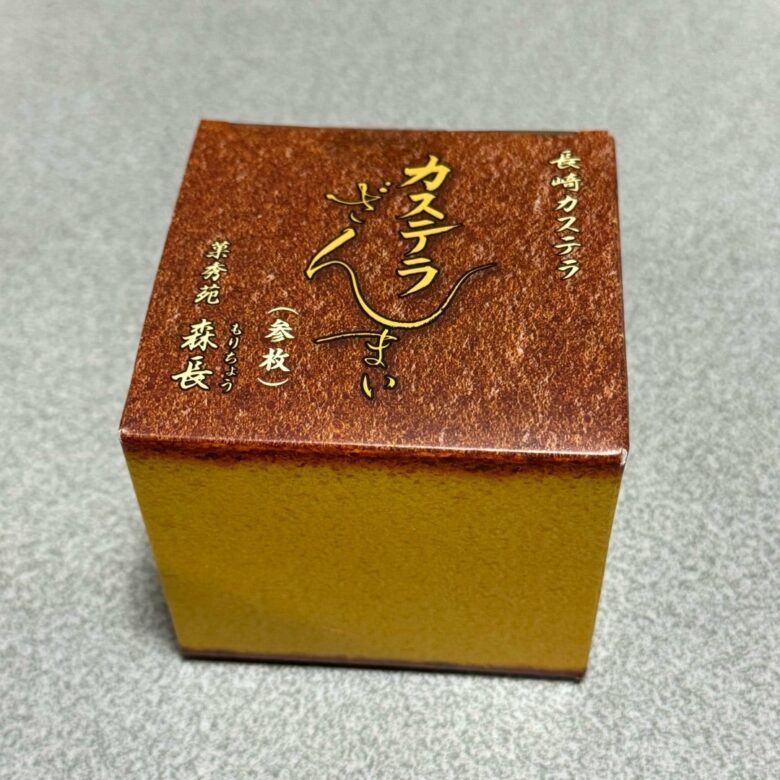

【カステラざんまいハニー(参枚)】400円ちょい?

こちらも2012年に販売開始、「ざんまい」はカステラが3枚入りのお手頃サイズなのが由来だと思います。

1番人気商品だそうで、シリーズ累計90万個を販売しているとのこと。

こちらは定番のハニー味、ふんわりモチッとしつつ、ややもそっとパサつきも混ざったような食感。

卵のコクよりも甘さを強めに感じるカステラでした。

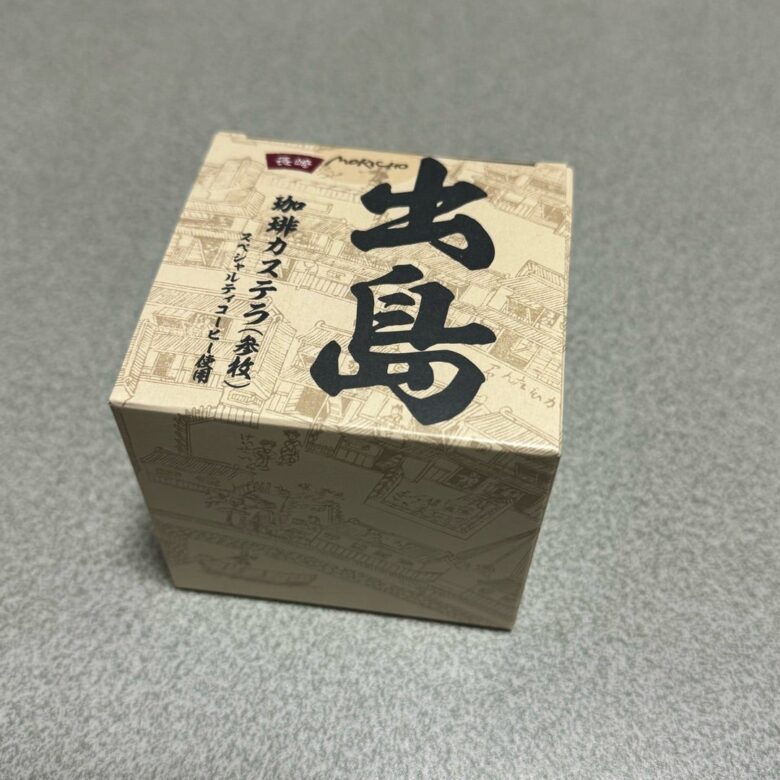

【出島珈琲カステラ(参枚)】400円ちょい?

カステラ作りのプロと珈琲のプロが手を組み、3か月の開発期間を経て2014年に販売開始。

前回Atticで購入したものは、通常の出島珈琲カステラよりさらにコーヒー豆をふんだんに使用した茶色い包装紙のプレミアム版でしたが、今回は通常版。

開けた瞬間から香ばしいコーヒーの良い匂いが広がり、これはコーヒー好きにはたまらないですね。

芳醇なコーヒー風味に、上品な甘さとほろ苦い後味が効いて深みのある味わい、やっぱり美味しいです。

ただ、前回食べたプレミアム版の方が更に好みという結果ではありました。

【生カステラmini(プレーン・チーズ)】各500円弱くらい?

2009年11月の販売以来、シリーズ累計35万個を販売した人気商品で、林修のニッポンドリルでも紹介されたそうです。

通常版は15cmですが、今回は1人でも食べやすい9cmのmini版を購入。

冷凍状態だったので、解凍してからいただきました。

外はふんわりしっとり食感で、中はとろーりとまさに半熟。

プレーンは卵感と甘さが強いまろやかな味わいですが、チーズの方は甘さ控えめで、チーズというよりレモンの爽やかな酸味が効いているのが印象的。

個人的にはプレーンの方が好みという結果でした。

おこしは定番の「黒おこし」も買っておけば良かったかな?と今では思いますが、年間10,000個の数量限定販売という「国産黒ごまカステラ」など、他にも気になる商品が色々あるので、また買いに行きたいと思います。

そして「プレミアム出島珈琲カステラ」は今後もリピート確定です。

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

食べログ

菓秀苑 森長

0957-22-4337

長崎県諫早市八坂町3-10

コメント