訪問日:2025年6月21日(土)

上杉伯爵邸

山形県米沢市の上杉神社からすぐ近くにある、米沢伝統の郷土料理や米沢牛などを提供している『上杉伯爵邸(うえすぎはくしゃくてい)』。

『上杉伯爵邸』は上杉家14代当主茂憲(もちのり)伯爵邸として明治29年に建築されたもので、米沢城二の丸跡にあり「鶴鳴館(かくめいかん)」と称されたそうです。

しかし大正8年の米沢大火で類焼し焼失したため、大正14年に銅板葦き、総ヒノキの入母屋づくりの建物と、東京浜離宮に依って造園された庭園が完成。

昭和25年に米沢市が上杉家より譲り受け、昭和26年から中央公民館として市民に利用されるようになったとのこと。

昭和54年(1979年)に「上杉記念館」と称し、市内観光の中核施設として観光客や市民に開放されるようになり、郷土料理の提供や資料展示などがされるようになったそうです。

また、平成9年には国の登録有形文化財になっています。

こちらのお店では、米沢の郷土料理の原点ともいわれる、上杉鷹山公の「かてもの」を味わえることが特徴。

「上杉鷹山公」と「かてもの」については、『上杉伯爵邸』の公式サイトに以下のように書いてありました。

【米沢の名君 上杉鷹山公とは?】

鷹山は宝暦元年(1751)7月20日、日向国(宮崎県)高鍋藩6代藩主秋月種美の次男として、高鍋藩江戸屋敷に生まれた。

米沢藩8代藩主重定には世継ぎがなく藩財政も逼迫し、重定は幕府に封土に返納を決意したほどだった。この窮乏期に高鍋藩から養子に迎えられ、17歳で藩主となったのが鷹山である。

鷹山は藩の経済再建を目標に、直ちに藩政改革に着手し、藩の復興のために生涯を捧げる覚悟だった。

鷹山は、35歳の若さで隠居し、治広に家督を譲った。その時、治広に贈ったのが「伝国の辞」と呼ばれる君主の心得である。

その後、文政5年(1822)、72歳で死去するまで10代治広、11代斉定の政治を補佐・指導し、藩政の安定に生涯をかけたのであった。

【米沢の郷土料理の原点「かてもの」とは?飢饉に備えた鷹山公の知恵】

鷹山公の時代、飢饉による凶作から起こる領民の飢えを救う工夫が凝らされました。そのひとつは貯蔵米を多くすること、そしてもう一つが、米・麦以外に食糧を求めることで、主食のかてとして食べられるものを広く研究し、その食べ方、貯蔵方法などが考えられたのでした。

「かてもの」の研究は、鷹山公が天明3年の凶作以来藩医に命じて進められたと言われ、その後、本草家・佐藤平三郎に検討を依頼するなどの長い実験期間を要しました。

その成果を藩医によってまとめられたのが「かてもの」で、版木をおこして1,575部を発行し領内に配布しました。

【郷土料理として受け継がれて】

内容は主食のかてになる植物82種をあげて、その食べ方を詳しく説明し、また味噌の製造法各種、蒔いておくとよいもの、数年置いても食べられる干物、そして最後に魚・鳥・獣の肉についても述べられています。

この書はその後の大飢饉に大いに役立ち、米沢地方のみならず、他県にまで広く食糧事情を救うために役立ちました。この教えの多くは郷土料理として今に伝えられ、米沢地方では生活に脈々と息づいています。

※「かてもの」とは、主食にまぜて炊くものの意で、主食を増量して空腹を癒すことが目的。

https://hakusyakutei.jp/yozan/

今回は様々な郷土料理が楽しめる「献膳料理 雪の膳」が比較的お手頃価格で量も丁度よく、米沢の食べ歩きにピッタリと思い、行ってみることにしました。

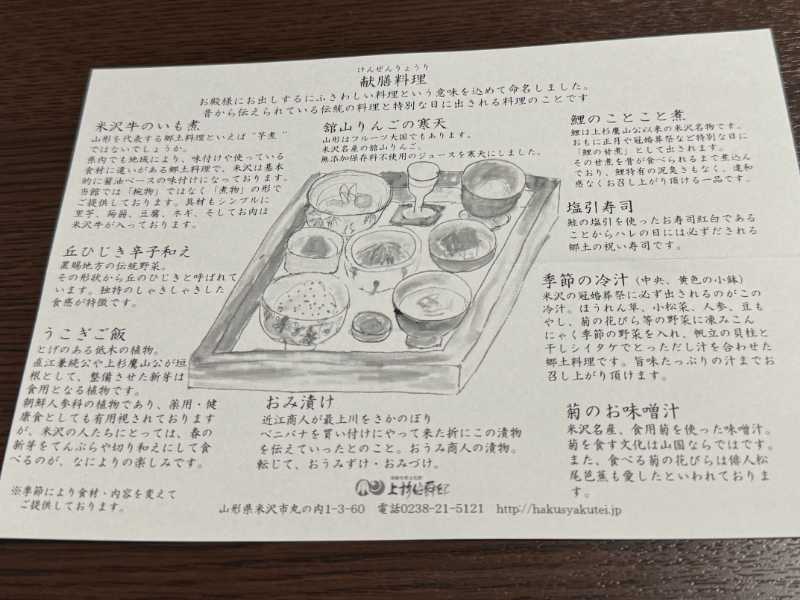

「献膳料理」はお殿様に食べていただくにふさわしい料理という意味を込めて命名した伝統の郷土料理のことで、特にランチメニューの定番になっているとのこと。

営業時間は基本11時~14時のようですが、事前予約で夜に利用することも可能。

公式サイトから簡単にネット予約が出来るので、数日前に予約してから行ってきました。

https://hakusyakutei.jp/reserve

アクセス

場所は南米沢駅から徒歩20分くらいの距離。

駐車場は場所が地図の通りで、入口がこんな感じです。

混雑状況

この日は土曜日、お店には予約時間の17時半に訪問。

予約確認時に一覧表を確認したところ、この日の夜は他にもう1組予約があるくらいで空いており、のんびり優雅に食事が楽しめました。

メニュー・商品ラインアップ

ネット予約時に注文まで済ませたのでメニュー写真はありませんが、公式サイトに一覧が掲載されています。

今回は目当ての「献膳料理 雪の膳」を注文。

感想

【献膳料理 雪の膳】2750円(税込)

≪内訳≫

●米沢牛のいも煮

●丘ひじき辛子和え

●鯉のことこと煮

●塩引寿司

●季節の冷汁

●うこぎご飯

●おみ漬け

●菊のお味噌汁

●舘山りんごの寒天

「いも煮」は山形を代表する郷土料理の一つで、県内でも地域によって味付けや使っている食材に違いがあるそうですが、米沢は基本的に醤油ベースの味付けになっているとのこと。

具材は里芋、こんにゃく、豆腐、ネギ、しめじ、まいたけ、そして牛肉は贅沢に「米沢牛」を使用。

里芋はホロっと柔らかく舌触りなめらか、肉は流石米沢牛という印象を受ける重厚な旨みが楽しめます。

具材全てにしっかりと味が染みていて、お出汁と醤油の風味が広がり、とても美味しかったです。

「丘ひじき辛子和え」に使われている「丘ひじき」は置賜地方の伝統野菜で、元々は海岸に自生する野草であり、見た目が海藻のひじきに似ていることが名前の由来とのこと。

山形県では海沿いの庄内地域に自生していたおかひじきの種が、江戸時代に最上川を船で渡って砂地質である米沢藩領の砂塚村(現南陽市)に伝わり、そこで栽培がはじまったといわれています。

小気味良い独特なシャキシャキ食感で、青臭さや苦味もなく、お出汁とからしの風味が広がり美味しかったです。

「鯉のことこと煮」は「鯉の甘煮」を骨が食べられるまで煮込んたもの。

米沢の鯉料理の歴史についてはこちらの記事に詳しくまとめました。

魚のフレークのようなホロホロの柔らかな食感で、ご飯に良く合う甘めでコクのある味付け。

「塩引寿司」は鮭の塩引を使ったお寿司で、紅白であることからハレの日には必ず出される郷土の祝い寿司。

詳しくはこちらの記事にまとめました。

鮭の塩引は塩気がかなり強めですが、その分旨みもギュッと凝縮された濃い感じ、まろやかな酢飯と良いバランスです。

「冷や汁(ひやしる)」といえば宮崎名物の印象を受けますが、山形の「冷や汁」は汁物ではなく、季節の野菜と冷たいだし汁を合わせて仕上げるおひたし料理。

由来は諸説あり、上杉謙信公の陣中料理(戦国時代に戦争中に野外で食べる食糧として用意されたもの)として、合戦の出陣式で配下の武将たちに振る舞われたという説や、上杉鷹山公が励行する“一汁一菜”の食習慣のなかで生まれたという説などがあるそうです。

こちらの冷や汁はほうれん草、小松菜、人参、豆もやし、菊の花びら等の野菜に、凍みこんにゃく、季節の野菜を入れて、ホタテの貝柱と干ししいたけでとっただし汁を合わせているとのこと。

塩気控えめで優しいお出汁が利いており、シャクシャクとした食感でほんのり苦味がある青菜の味わいが活かされた素朴な味付け。

「うこぎご飯」は「うこぎ」が混ぜられたご飯で、「うこぎ」についてはこちらの記事に詳しくまとめました。

ほんのり塩気が利いている感じで、うこぎの味はそこまで主張せず苦味などはありませんでした。

「おみ漬け」は高菜の一種「山形青菜(せいさい)」を使った漬物で、「青菜漬」とともに山形県を代表する漬物の一つとのこと。

名前の由来は近江出身の商人が伝えたことから「近江漬」が転化して「おみ漬」になった説、刻んだ野菜を揉んで漬けることから「もみ漬」が「おみ漬」になったという説など、諸説あるそうです。

歯応えのあるシャキシャキ食感と独特な青っぽい風味、しっかり塩気が利いていて良いおかずになりました。

「菊のお味噌汁」はその名の通り、食用菊が入ったお味噌汁。

山形県では江戸時代以降に菊の花びらを食べる習慣が普及したといわれており、有名な歌人である松尾芭蕉も愛したといわれる食材。

おひたし、酢の物、天ぷらなど様々な調理法で食べられるそうで、食用菊の中でも特に香り高く美味しいとされているのが、紫色の晩生品種「もってのほか(正式名称:延命楽)」。

「天皇家の家紋を食べるとはもってのほか」という説、「もってのほかおいしい」など、名前の由来は諸説あるとのこと。

菊の花びらは他に例えが浮かばない独特の風味がありますが、味噌汁には他にもわかめなどが入っていたので、味としてはそちらの方がメイン。

「舘山りんごの寒天」は米沢名産の舘山りんごを使った無添加保存料不使用のジュースを寒天にしてあるとのこと。

プルッと歯切れが良い食感で、とても香り高くフルーティな甘さが広がり、良いデザートになりました。

どの料理も美味しかったですし、半分くらい食べたことがない料理だったので、同時に色々楽しめて本当に良かったです。

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

食べログ

上杉伯爵邸

0238-21-5121

山形県米沢市丸の内1-3-60 上杉記念館

コメント