訪問日:2025年9月1日(月)

明神丸

高知名物「藁焼き鰹たたき」の代表格、高知県高知市に本店を構える人気店『明神丸』。

1959年に鰹一本釣り漁業から始まり、鰹の漁獲高日本一を誇る「明神水産」が、自分たちが獲った自慢の鰹を自分たちの手で届けたいという思いから、1999年に飲食業を手掛ける会社を設立。

2000年5月に高知市帯屋町「ひろめ市場」にて、1号店となる『明神丸 ひろめ市場店』をオープン。

2001年には鰹を藁で焼く工程を目の前で行う「藁焼きライブパフォーマンス」を開始し、行列が出来る人気でひろめ市場の名物になったとのこと。

今ではよく見かける光景ですが、『明神丸』の公式サイトによると、当時飲食店としてはおそらく史上初の試みだったそうです。

またこちらのお店は鰹のたたきの定番の食べ方の一つになっている「塩たたき」発祥の店としても知られています。

様々な調味料と組み合わせて、もっと鰹の美味しい食べ方がないか試行錯誤していたところ、漁師時代に釣りたての鰹に塩をかけて食べていたことを思い出し、地元「土佐黒潮町」の天日塩を振りかける「塩たたき」を開発。

メニューに載せるとメディアにも取り上げられるようになり、一気に大人気メニューになったとのこと。

他にも「塩たたき」発祥の店について調べると、「美味しんぼ」にも取り上げられたという四万十市中村の「厨房わかまつ」などが出てくるので、元祖については諸説ありそうです。

『明神丸』は2025年10月に公式サイトを確認した時点で、店舗は高知市内(6店舗)、愛媛(1店舗)、香川(1店舗)、岡山(2店舗)、東京(4店舗)、大阪(2店舗)に展開しています。

今回は2008年8月14日に高知市本町にて「漁師料理 明神丸」2号店としてオープンし、現在は本店として営業している『明神丸 本店』へ。

アクセス

場所は高知駅から徒歩15分、路面電車「堀詰電停」のすぐ近く。

駐車場は無いので近隣コインパーキングになります。

混雑状況

この日は平日の月曜日、お店には18時半頃に訪問。

この時満席のため、今からだと30分~1時間はかかる見込み、もし待たれるのであれば名前を書いてお待ちくださいとのこと。

この時外待ちなどは無く、名簿にも他の方の名前が無かったので、記名後に店前のベンチでのんびり待つことにし、1時間弱で案内していただきました。

ほとんどの方が予約しているようだったので、私も予約しておけばよかったと後悔。

予約は電話での他、公式サイトや食べログなどでネット予約も可能です。

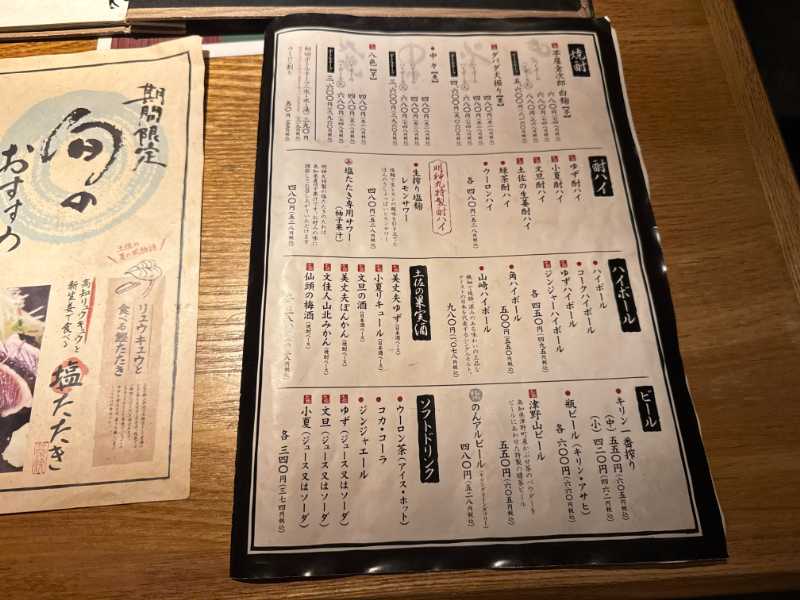

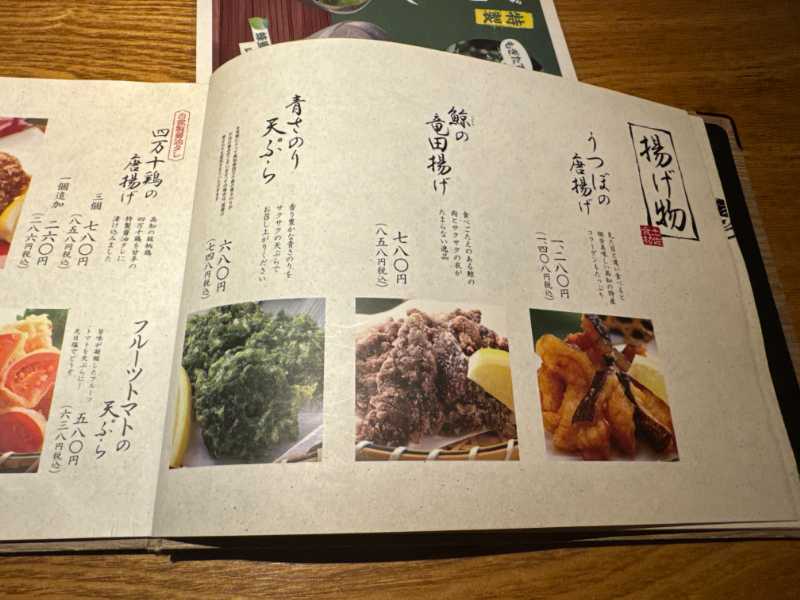

メニュー・商品ラインアップ

各店舗のメニューは公式サイトにPDFデータが掲載されているので、写真はほんの一部のみ撮影。

高知名物を取り揃えた充実のラインアップです。

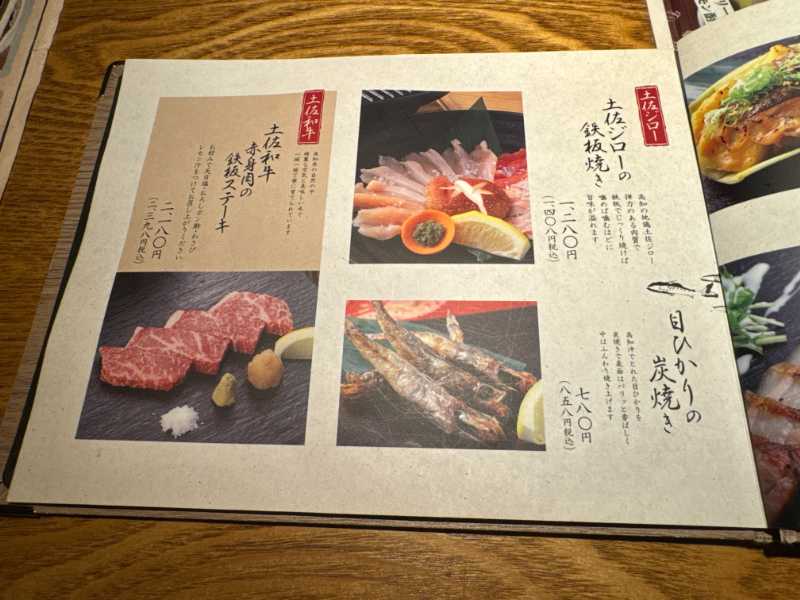

今回は看板メニューである「塩たたき」と、高知県の地鶏である「土佐ジローの鉄板焼き」を注文!

感想

【文旦ソーダ】374円(税込)

【お通し】396円(税込)

車の運転があるのでドリンクはソフトドリンク、高知を代表するフルーツ文旦のソーダを注文。

お通しは鰹のマヨネーズ和えという感じでした。

【塩たたき六切】1298円(税込)

鰹のたたきとは

「鰹のたたき」は今や全国でもお馴染み、鰹を節に切って表面のみを炙り、薬味やタレをかけて食べる料理。

高知では藁を使った激しい火の中で豪快に炙られ、食べ方はポン酢などのタレの他にも塩が定番、薬味にはニンニク、ネギ、みょうがなどが添えられます。

発祥の歴史については以下のように諸説あり、定かではないそうですが、特に通説として知られているのは、「漁師が船上で食べていたまかない料理が一般に伝わったとされている説」。

●漁師が船上で食べていたまかない料理が一般に伝わったとされている説

●鰹節を作るときに残る部分を皮付きのまま串に刺して焼いた鰹節派生説

●土佐藩主・山内一豊が食中毒防止を理由として鰹の刺身を禁じたため、表面のみを焼いて焼き魚と称して食べられた説

●魚の皮下に居る寄生虫などを殺すためとする説

●長宗我部元親四国平定を行っていた際に、安芸の浜で鰹の大群に遭遇し、浜に打ち上げられた鰹を藁で炙りステーキにして食べたものが始まりとする説

●高知に来県した西洋人が、鯨肉を生焼きにしてビーフステーキ代わりにした調理法を鰹に応用した説

「鰹のたたき」という言葉は、天正10年(1182年)に本能寺の変で脱出途中の徳川家康が匿われた際に振る舞われた食膳の記述が最古の記録といわれていますが、昔の「鰹のたたき」は塩辛のようなものだったといわれており、現在のものとは全く異なるそうです。

高知では古くから鰹を愛食していることがわかる絵画や、鰹が特産品であった記録が残っており、少なくとも江戸時代から鰹の国として知られていたとのこと。

今でも日常的に食べられている食材であり、鰹は高知県のシンボル「県の魚」にも制定されています。

「鰹のたたき」の発祥地についても高知県が有力といわれており、「鰹のたたき」は別名「土佐造り」とも呼ばれています。

「たたき」という言葉についても諸説あるそうですが、調理の際に塩やタレをかけて「叩いて」味を馴染ませたことが由来といわれています。

「たたき」にする調理法には、以下のような様々な利点があるといわれています。

●鰹特有の生臭さが軽減される

●保存効果が増す

●香ばしく風味豊かになる

●身の余分な水分が減り、食感が向上して味も濃厚になる

●皮と身の間に付いている薄い脂身の部分に熱が加わることで美味しく食べることができる

高知では通年鰹が楽しめるそうですが、旬の時期は「初鰹(3月〜5月頃)」と「戻り鰹(9月〜11月頃)」の2回あることが特徴。

「初鰹」は脂が少なくて身が小さめであり、さっぱりとした味が特徴で、「戻り鰹」は身が大きくて脂がのり、特にたたきには最適といわれています。

表面はこんがりと焼き上がり、身はしっとりと柔らか、ジュワッと溢れる脂と濃厚な旨み、そして鼻を抜ける香ばしい風味がたまらない美味しさ。

薬味では特にニンニクが好みで、ピリッと効いた辛味とパンチのある味わいが相性抜群。

ポン酢などのタレで食べても美味しいですが、個人的には香ばしさと旨みが際立つ塩が断然好み。

塩だけでも良いですし、途中から柚子酢を利かせるのも爽やかで最高に美味しいです。

久しぶりに食べましたが、やっぱり明神丸の藁焼き鰹たたきは絶品です。

【土佐ジローの鉄板焼き】1408円(税込)

土佐ジローとは

「土佐ジロー」は高知県内でのみ飼育されている地鶏。

高知県原産の天然記念物「土佐地鶏(雄)」と国内在来種の「ロードアイランドレッド(雌)」を交配した、全国でも数少ない卵と肉の両方を目的とした卵肉兼用鶏。

「高知県土佐ジロー協会」の公式サイトによると、高知県畜産試験場で昭和57年に誕生し、高知県土佐ジロー実用化推進事業として昭和61年に事業化。

卵は一般的な鶏卵と比べかなり小ぶりですが、豊富な栄養が含まれており、卵黄が大きく卵白とのバランスが絶妙で、濃厚でコクのある味わいが特徴。

肉は脂肪分が少なくて適度な歯応えがあり、噛めば噛むほど濃厚な旨みが溢れる味わいで、食肉としても高い評価を受けているそうです。

土佐ジローの生産物は主に県内の量販店・農協・道の駅等で販売され、一部は関西の百貨店にも出荷されているとのこと。

またレストランの食材として供給されている他、蒲鉾、アイスクリーム、カステラ等の原材料としても利用されており、販売店や飲食店の一覧は「高知県土佐ジロー協会」の公式サイトに掲載されています。

ちなみに「地鶏」は日本農林規格(JAS)によると、明治時代までに日本に導入され定着した38種類の鶏「在来種」の血液百分率が50%以上で、出生の証明ができ、「75日以上の飼育期間」、「28日齢以降平飼い」、「28日齢以降1㎡当たり10羽以下の飼育密度」という飼育条件をクリアしたもの。

地鶏と混同されるものに「銘柄鶏」がありますが、こちらは飼料や環境などに工夫を加えて飼育されることで、一般的なブロイラーよりも味や風味などを改良した鶏。

「銘柄鶏」はJASによる定義はなく、ブロイラーと同じ種類の「若どり系」と赤鶏の両親を持つ「赤系」に分類されます。

日本で流通する鶏は「ブロイラー(若どり)」、「銘柄鶏」、「地鶏」の3つに大きく分けられ、その割合は一般社団法人日本食鳥協会の公式サイトによると、ブロイラー(若どり)54%、銘柄鶏(若どり系)43%、銘柄鶏(赤系)2%、地鶏1%。

地鶏は肉質の高さだけでなく、その希少性からも高級食材として重宝されることがよくわかります。

『明神丸』は「高知県土佐ジロー協会」の公式サイトに掲載されていた、土佐ジローが食べられるお店の一つ。

提供店を調べてみたところ卵を使ったお店の方が多くて、土佐ジローの肉を提供している飲食店はとても貴重な印象。

もも肉はコリコリとやや歯応えがある食感、程良い脂でコクのある味わい。

胸肉も少し歯応えがありややパサつきも感じましたが、旨みが濃く深みのある味わい。

塩加減も丁度良くてどちらも美味しかったです!

「鰹のたたき」と「土佐ジロー」、高知名物を堪能出来て大満足でした!

ご馳走様でした!

公式サイト等

公式サイト

食べログ

明神丸 本店

050-5868-5204

高知県高知市本町1-1-2

コメント