こちらの記事では、山梨県を訪れたらぜひ食べたい名物・ご当地グルメ・郷土料理37選とともに、おすすめの人気店もあわせてご紹介します。

ほうとう

全国的な知名度を誇る、山梨県を代表する郷土料理。

小麦粉を練って幅広に切った麺を、かぼちゃを軸とした野菜・山菜などたっぷりの具材と共に、味噌仕立ての汁で煮こんだものが基本形ですが、生地の形状や味付け、具材などは地域・家庭・お店などで様々。

うどんとは異なり麺を打つ際に塩を混ぜないため、塩分を抜くためにあらかじめ茹でる必要がなく、打粉のついた生麺状態から煮込むため、汁にとろみがついて冷めにくいことが特徴です。。

おすすめの店!【のんきばぁーば】(山梨県山梨市)

めんま

めんまメディアにも取り上げられたという、一晩寝かせたほうとう「一泊ほうとう」が絶品。一晩寝かせることで野菜とほうとうの味が深まり、汁にとろみがついてさらに美味しくなります。

おざら

「ほうとう」より細い冷やした平打ち麺を、温かい醤油ベースのつゆに入れて食べるつけ麺スタイルが特徴。

麺を茹でずにそのまま鍋に入れる「ほうとう」とは異なり、一度鍋で茹でてから冷たい水で締めるため、ツルツルとのど越しが良く、暑い時期に「ほうとう」に代わり、夏バテ防止として好んで食べられているとのこと。

通年提供しているお店もありますが、夏季限定メニューであることも多く、お店によって取扱いは様々です。

おすすめの店!【ちよだ】(山梨県甲府市)

めんま

めんま甲府駅の近くにある昭和16年(1941年)創業という老舗。「おざら」は古くから伝わる郷土料理ですが、こちらは「おざら」を初めてメニューに加えた発祥のお店といわれています。

小豆ほうとう

ほうとうの麺を小豆汁に入れて食べるのが特徴で、味噌で煮る「ほうとう」は日常的に食べられ、「小豆ほうとう」は正月や盆、村の祭り、また田植えの時期など、地区行事や祝い事などのハレの日に食べられてきたそうです。

本来小豆汁には餅を入れるのが定番ですが、稲作に適していない地域が多い山梨県では餅は大変貴重なため、ほうとう麺を太めに切り、餅に見立てて代用したといわれています。

おすすめの店!【甲州ほうとう 小作 竜王玉川店】(山梨県甲斐市)

めんま

めんま山梨県を中心に多数の店舗を展開している、ほうとう専門店の代表格。個人的にほうとうを大好きになるきっかけになったお店です。

鳥もつ煮

山梨県甲府市発祥のご当地グルメで、鳥のレバー、砂肝、ハツ、キンカン、玉ひもなどを、甘い醤油のタレで照り煮にした料理。

捨てられてしまう鳥のもつをどうにかできないかと、当時は貴重だった醤油と砂糖でこってりと煮た「鳥もつ煮」は大好評となり、蕎麦屋、ほうとう店、居酒屋、定食屋などの定番料理になったとのこと。

B-1グランプリ3大会において最高賞のゴールドグランプリを受賞した実績を持ちます。

おすすめの店!【川田奥藤第二分店】(山梨県甲府市)

めんま

めんま鳥もつ煮発祥のお店である「奥藤本店」の暖簾分け店で、創業は昭和37年。手打ちそば食べ放題に鳥もつ煮も付いた「川田奥藤名物そば定食」が人気メニューです。

吉田のうどん

「日本一かたい」ともいわれる歯応えと力強いコシのある太麺、醤油と味噌をブレンドしたスープ、キャベツや馬肉がトッピングされ、ゴマ・山椒・唐辛子などを混ぜ合わせた薬味「すりだね」が用意されていることが特徴。

昭和初期の富士吉田では繊維業が盛んになり、織物の機械を動かす女性が昼食の準備で作業を止めないよう、男性が調理が簡単でなうどんを作るようになり、腹持ちの良いようにと力強く練ったことから、非常にコシが強く歯応えのあるうどんが誕生したといわれています。

おすすめの店!【吉田うどん ふじや】(山梨県富士吉田市)

めんま

めんま2009年オープンと老舗が多い吉田のうどんの中では比較的新しいお店。食用の竹炭を練りこんだ真っ黒い麺「竹炭黒麺」を使ったうどんが個性的で、様々なメディアにも取り上げられたそうです。

湯もりうどん

茹でたうどんを茹で汁と一緒に椀に盛りつけ、醤油やゴマ・山椒・唐辛子などを混ぜ合わせて作った「すりだね」を入れ、自分で味を調えて食べるのが特徴。

富士山信仰の拠点であった上吉田地域では、富士山を訪れる富士講の信者に登山前に麺と、その麺を茹でた汁で作った「湯もりうどん」を振る舞ったそうです。

これは透明な汁に浮かぶ白いうどんを食べて体の中も清めるためだったそうで、富士吉田の伝統的なうどん食文化の一つになっています。

おすすめの店!【ふじ山食堂。】(山梨県富士吉田市)

めんま

めんま北口本宮冨士浅間神社からすぐ近くにあり、周辺散策や富士登山者のために腹持ちが良いボリューム満点のうどんを提供している人気店です。

馬刺し

山梨県は律令制の時代から貢馬の国として知られていたそうで、「甲斐の黒駒」は貴族達の憧れのブランドだったとのこと。

また山梨県は主要街道である甲州街道が通り、富士山の信仰登山が盛んで荷揚げ用に馬が沢山飼われていたことから、身近で安く手に入る馬肉を食べる習慣が広まったといわれています。

同じく山梨の名物である「吉田のうどん」の具にも甘辛く煮た馬肉が用いられることが特徴であり、古くから山梨で馬肉文化が受け継がれてきたことがわかります。

おすすめの店!【ほうとう蔵 歩成 本店】(山梨県山梨市)

めんま

めんまほうとうの美味しさを競う「ほうとう味くらべ大会」において、2011年~2013年に3連覇を果たし、殿堂入りを達成したことで有名。本店は全店舗の中で最もメニューが豊富で、美味しい馬刺しも楽しめます。

あわびの煮貝

あわび(鮑)を醤油ベースの汁で煮込んだもので、海なし県である山梨県で海産物の「あわび」が名物になっているのは面白いポイント。

江戸時代に駿河湾でとれた新鮮なあわびを醤油漬けにして木の樽に詰め、馬の背に乗せて運んだところ、甲府に着く頃には醤油がよく染み込み、素材の味に旨味が加わって特別美味しく仕上がっていたことから名物になったといわれています。

おすすめの店!【そば ほうとう 郷土料理 信玄】(山梨県甲府市)

めんま

めんまそば、ほうとうをはじめとした甲州郷土料理が楽しめるお店で、「桔梗信玄餅」で有名な「桔梗屋」が運営しており、高級な「あわびの煮貝」と「ほうとう」のセットをお手頃価格で楽しめます。

甲州寿司

海に面していない内陸県でありながら、マグロの消費量は全国2位、人口当たりの寿司店数は全国1位という山梨県。

そんな山梨県では「甲州寿司」と呼ばれる独特なお寿司が食べられており、ベースは一般的な握り寿司ですが、通常よりもサイズが大きくて、穴子やうなぎだけでなくマグロなど生のネタにも「ツメ」(甘ダレ)を塗って食べることが特徴。

「ツメ」は鮮度の落ちた魚でも生臭さを消したり、変色したものを美味しく見せる効果、また塩漬けして運んだマグロの塩分を調和するために甘い「ツメ」を塗ったという説がありますが、輸送技術が発達し、新鮮な生魚が楽しめるようになった現在でも、伝統的な「甲州寿司」は老舗のお店を中心に提供されています。

おすすめの店!【すし処 魚保】(山梨県甲府市)

めんま

めんま明治43年(1910年)創業という100年以上の歴史がある老舗で、甲州寿司のお店を調べると必ずと言っていいほど名前が出てくる有名店です。

ソースかつ丼

一般的な卵とじのかつ丼とは異なり、ソースをかけて食べるかつ丼ですが、山梨の他にも福井、福島、群馬、長野などで名物になっています。

ソースに浸したとんかつをのせたもの、とんかつをのせた後ソースをかけて提供されるもの、キャベツの有無など、お店や地域によって特徴は様々ですが、山梨県甲府市のものは、ソースがかかっていない状態のとんかつを千切りキャベツなどと共にご飯にのせて提供され、ソースは個人の好みでかけるというスタイルが主流といわれています。

おすすめの店!【純手打ちそば 奥村本店】(山梨県甲府市)

めんま

めんまかつ丼の歴史については諸説ありますが、こちらのお店が最古のかつ丼という説もあり、少なくとも明治30年代後半には提供されていたといわれています。

桃

山梨県は地形や天候など果物栽培に適した条件が沢山揃っており、古くから果物栽培が盛んな地域として有名で、江戸時代には「ぶどう」、「なし」、「もも」、「かき」、「くり」、「りんご」、「ざくろ」、「くるみ(または銀杏)」といった、甲斐国の代表的な8種類の果物を総称して「甲州八珍果」と呼ばれていたそうです。

中でも「桃」は日本一の生産量を誇り、最も生産量が多い品種である「白鳳」をはじめ、「ちよひめ」、「日川白鳳」、「夢桃香」、「夢みずき」、「浅間白桃」、「なつっこ」、「川中島白桃」、「幸茜」など品種は多岐にわたり、収穫時期は6月中旬から9月頃、旬のピークは7月~8月です。

おすすめの店!【桃農家カフェ ラペスカ】(山梨県山梨市)

めんま

めんま桃・ぶどう・柿の栽培および加工品の販売などを手掛ける「有限会社ピーチ専科ヤマシタ」が運営するお店で、夏季限定営業。新鮮な桃を贅沢に使ったスイーツが楽しめる、桃農家ならではの素晴らしいお店です。

すもも

山梨県は地形や天候など果物栽培に適した条件が沢山揃っており、古くから果物栽培が盛んな地域として有名で、江戸時代には「ぶどう」、「なし」、「もも」、「かき」、「くり」、「りんご」、「ざくろ」、「くるみ(または銀杏)」といった、甲斐国の代表的な8種類の果物を総称して「甲州八珍果」と呼ばれていたそうです。

「桃」だけでなく「すもも」も日本一の生産量を誇り、2012年に世界一重いすももとして認定された「貴陽」や、山梨県のオリジナル品種「サマーエンジェル」など、様々な品種が栽培されています。

品種によって異なるものの収穫時期は大体6月~9月上旬です。

おすすめの店!【イルクルソーレ】(山梨県甲府市)

めんま

めんま山梨県のとれたて果物の「生」の美味しさを表現した、ソルベ系ジェラート「甲州生ジェラート」がコンセプトのジェラテリア。こちらのお店では毎年夏に山梨県産のすももを使ったジェラートを提供しています。

ぶどう

山梨県は地形や天候など果物栽培に適した条件が沢山揃っており、古くから果物栽培が盛んな地域として有名で、江戸時代には「ぶどう」、「なし」、「もも」、「かき」、「くり」、「りんご」、「ざくろ」、「くるみ(または銀杏)」といった、甲斐国の代表的な8種類の果物を総称して「甲州八珍果」と呼ばれていたそうです。

「桃」や「すもも」だけでなく「ぶどう」も日本一の生産量を誇り、「甲州」、「巨峰」、「ピオーネ」、「シャインマスカット」、「甲斐路」など栽培品種は多岐にわたり、収穫時期は7月下旬から10月頃。

主な生産地は甲府市、山梨市、甲州市、笛吹市などで、収穫期にはぶどう狩りを目当てに県内外から沢山の人が訪れます。

おすすめの店!【グレープショップ ココロ】(山梨県笛吹市)

めんま

めんま「志村葡萄研究所」が2019年7月20日にオープンしたカフェを併設した直売所。ここでしか食べられない、自社栽培の希少なぶどうを使ったパフェなどのスイーツを提供しています。

月の雫

砂糖を煮詰めて練り上げた蜜を、山梨県のぶどうを代表する品種「甲州ぶどう」の粒に1つずつかけてコーティングした郷土菓子。

起源については諸説ありますが、江戸時代からの歴史があるといわれています。

固まった蜜は甘くてホロッと崩れ、「甲州ぶどう」の瑞々しい食感と、特有の甘酸っぱさが絶妙の組み合わせ。

新鮮な「甲州ぶどう」を使うため、毎年9月から12月頃、製造元によっては翌年3月あたりまでの期間限定商品になっています。

おすすめの店!【松林軒豊嶋家】(山梨県甲府市)

めんま

めんま1832年(天保3年)創業という老舗菓子店。月の雫の起源については諸説ありますが、こちらは元祖のお店の一つといわれています。

焼もろこし

山梨県では果物だけでなく、その恵まれた地形・気象条件を活かし、地域ごとに特色のある野菜も栽培されており、中でも「スイートコーン」は山梨県の野菜生産額で上位を占めています。

旬の夏には道の駅や直売所などで朝から行列ができ、午前中に売り切れてしまうことも珍しくないとのこと。

笛吹市御坂町の国道137号線「御坂みち」や、鳴沢村の国道139号線「富士パノラマライン」など、沢山の直売所が立ち並ぶエリアはまるで「もろこし街道」といっていいほど、他では見かけない山梨ならではの光景。

多くのお店でとうもろこしの販売だけでなく「焼もろこし」の看板やのぼりを掲げており、焼きたてが楽しめるのも魅力的です。

おすすめの店!【山物市場】(山梨県鳴沢村)

めんま

めんま山梨県鳴沢村の国道139号線「富士パノラマライン」沿いにある生産農家直売店。生でも美味しい高糖度で新鮮な「朝採りフルーツコーン」の販売や試食、そして「焼もろこし」の販売も行っています。

信玄餅

山梨土産の定番として大人気の銘菓。

きな粉をまぶしたお餅に黒蜜をかけて食べるお菓子で、小さな箱型の容器に入り、包装が風呂敷のようになっているのが特徴。

諸説ありますがルーツは安倍川餅といわれており、武田信玄と上杉謙信の戦いを描いたNHK大河ドラマ「天と地」の放送や、「風林火山」の映画化で空前の武田信玄ブームとなったことをきっかけに、日本中から山梨県に観光客が訪れ、「信玄餅」が山梨の銘菓として定着したとのこと。

おすすめの店!【台ヶ原金精軒】(山梨県北杜市)

めんま

めんま信玄餅にも様々な種類がありますが、中でも米の美味しさが際立つ「極上生信玄餅」は絶品。毎年6月~9月末までの夏季限定で販売される「水信玄餅」も有名です。

信玄スイーツ

「信玄餅」はきな粉をまぶしたお餅に黒蜜をかけて食べるお菓子ですが、それをアレンジし、きな粉と黒蜜を使ったアイスやプリン、ケーキなど、様々な派生商品が販売されているのも山梨県の特徴。

おすすめの店!【桔梗信玄餅工場テーマパーク】(山梨県笛吹市)

めんま

めんま信玄餅の代表格「桔梗屋」の本社兼工場で、工場見学やお菓子詰め放題、規格外の格安アウトレット商品が買える売店など魅力満載。信玄餅をアレンジした「桔梗信玄ソフト」や「桔梗信玄プリン」が絶品です。

名水グルメ

山梨県は「名水百選」に3カ所、「平成の名水百選」に4ヶ所が選出されている名水の産地で、ミネラルウォーターの出荷量は日本一を誇ります。

かき氷やコーヒーなど、名水を活かしたグルメが充実していることも山梨県の特徴です。

おすすめの店!【台ヶ原金精軒】(山梨県北杜市)

めんま

めんま上述の通り山梨名物「信玄餅」の有名店で、毎年6月~9月末までの夏季限定で販売される「水信玄餅」は白州の水とわずかな寒天で作られた、名水の里ならではのスイーツです。

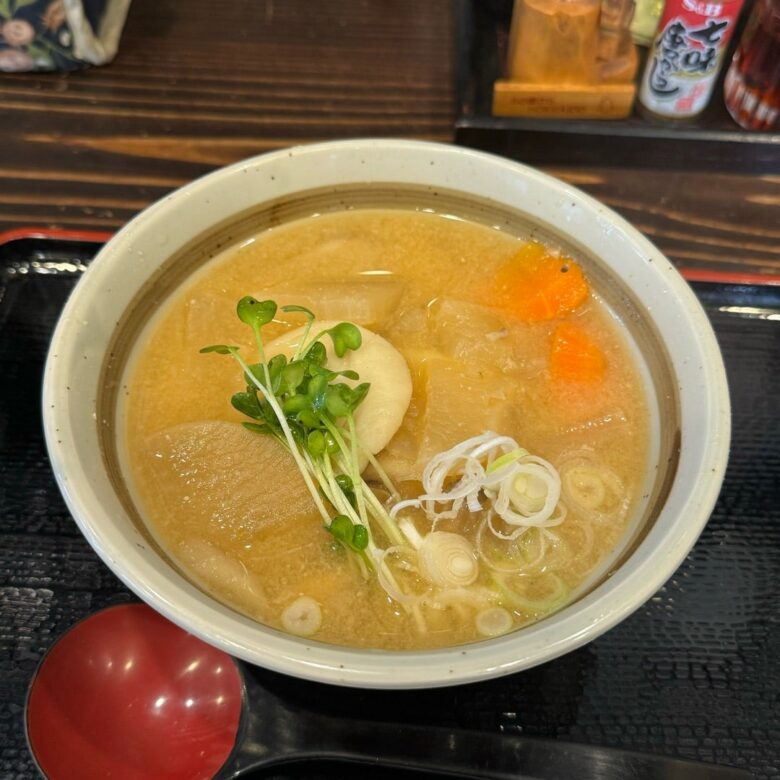

やまなし源水ラーメン

山梨県では「ほうとう」や「吉田のうどん」など、古くからの麺食文化があるにも関わらず、全国的に知られるご当地ラーメンが存在していなかったことから、「山梨ご当地ラーメン協会」が地元有志により発足し、山梨県産の食材・水・ブランド魚を活用した「やまなし源水ラーメン」が誕生。

2023年11月20日に提供開始された、新しいご当地ラーメンです。

おすすめの店!【甲州地どり市場】(山梨県甲府市)

めんま

めんま山梨県で唯一の地鶏である「甲州地どり」の飼育・販売を行う「甲州地どり生産組合」の直売所で、店舗奥には「やまなし源水ラーメン」や「甲州地どり」を使ったランチを提供するイートインコーナーが併設されています。

甲州牛

甲州牛・甲州ワインビーフ推進協議会員の磨き抜かれた飼育技術の積み重ねにより、山梨の豊かな自然の中で丹念に育てられた黒毛和種肥育牛、その中でも品質ランクの4.5等級に格付けされた牛のみが「甲州牛」として販売されています。

柔らかい肉質、鮮やかな肉色、豊かな風味の舌ざわりが特徴です。

おすすめの店!【紅梅や 甲府本店】(山梨県甲府市)

めんま

めんま山梨県甲府市の丸の内にある、甲州牛・甲州富士桜ポーク・信玄鶏など、山梨食材にこだわった料理が楽しめるお店で、「甲州牛」をお手頃価格で楽しめるメニューが充実しています。

甲州富士桜ポーク

「フジザクラ」の血を継ぐ雌に「フジザクラDB」の雄を交配し、平成25年(2013年)に誕生したブランド豚。

甲州富士桜ポーク生産組合員が飼育マニュアルに基づき統一飼料を与え育て、(株)山梨食肉流通センターで屠畜され、山梨県銘柄豚普及推進協議会が定める認定基準に合格した豚肉が「甲州富士桜ポーク」と名乗ることが出来ます。

きめ細やかで柔らかい食感に、適度な霜降りが入り口の中でとろける脂肪の質、保水性が高くジューシーな口当たり、ボリューム感があるロースが特徴です。

おすすめの店!【純手打ちそば 奥村本店】(山梨県甲府市)

めんま

めんま上述の通り、「最古のかつ丼」という説があるこちらのお店。名物のかつ丼には「甲州富士桜ポーク」が使われていることも特徴です。

甲州地どり

山梨県畜産試験場(現山梨県畜産酪農技術センター)と甲州地どり生産組合が開発した、山梨県唯一の地鶏。

山梨県で改良したシャモを雄系に、独立行政法人家畜改良センター兵庫牧場が改良した劣性白ロックを雌系に用いた交配により誕生し、平成元年に販売開始。

肉の締まりが良くて歯応えがあり、脂肪は少なめながら、うま味が凝縮していることが特徴です。

おすすめの店!【山小屋酒場 久仙】(山梨県甲府市)

めんま

めんま2024年4月11日オープンとまだ新しく、甲州地どり・甲州ワインビーフ・県産野菜などを使った、山梨の旬な料理とお酒が楽しめるお店です。

富士の介・甲斐サーモン・甲斐サーモンレッド

山梨県は豊かで清らかな水に恵まれていることから淡水魚の養殖に適しており、ニジマスの生産量は全国第2位を誇ります。

山梨県養殖漁業協同組合では大型ニジマスを「甲斐サーモン」、 ワイン醸造残渣パウダー入り飼料で育てたものを「甲斐サーモンレッド」、マス類の中でも最高級とされるキングサーモンの雄とニジマスの雌を交配したご当地サーモンを「富士の介」と命名し、ブランド化しています。

おすすめの店!【割烹 魚重】(山梨県富士吉田市)

めんま

めんま富士吉田市内の飲食店で「富士の介」を取り扱っているのはこちらのお店のみ。口当たりの良い脂と食感の良さ、そして甘味の強さが段違いで絶品でした。

富士まぶし

山梨県の富士北麓地域で捕れた鱒(マス)を使い、名古屋名物として知られる「ひつまぶし」風にアレンジしたもので、富士河口湖町の新名物料理として2012年に誕生。

鱒の炊込みご飯を、一膳目は鱒の香りと触感を感じてそのまま味わい、二膳目は旬の薬味や自家製の添物などを乗せて味を変化させ、三膳目は上から出汁をかけてサッパリとお茶漬けに、一度で三度の美味しさを楽しめるようになっています。

おすすめの店!【Cafe & Dining さくら】(山梨県富士河口湖町)

めんま

めんま老舗割烹「長濱旅館」に併設されたカフェ&ダイニングで、サンドイッチや自家製ドリンクなどが看板メニュー。「富士まぶし」のレシピを考案したのはこちらのお店だそうです。

青春のトマト焼そば

山梨県中央市は昭和30年代からトマトの生産が盛んで、県内でも屈指の生産量を誇り、「青春のトマト焼そば」はソース焼きそばの上に、中央市産のトマトを使ったトマトソースをかけるのが特徴。

特産のトマトを活用した商品開発の中で、地元の祭りで提供していた焼きそばに中央市産トマトのミートソースをかけたところ、かつて昭和40~50年代頃に県内のチェーン喫茶店で提供されていた「ミート焼きそば」を思い出す味だったことから、これを新しい名物にしようと、今はなき思い出の味にこだわりをプラスして開発されたご当地グルメだそうです。

おすすめの店!【ふるさとカフェ シルク】(山梨県中央市)

めんま

めんま「道の駅とよとみ」内にあるレストランで、とよとみの朝採りの新鮮な野菜や「甲州富士桜ポーク」を使った料理を中心に提供。「青春のトマト焼そば」のトマトソースにも甲州富士桜ポークが使用されています。

ラーほー

山梨県笛吹市の新名物として2018年7月に誕生したご当地グルメ、「ラーほー」は「ラーメン」×「ほうとう」で、「ほうとう麺を使用したラーメン」のこと。

山梨県を代表する郷土料理である「ほうとう」を、「ラーメン」のようにもっと気軽に、もっと沢山の人に食べて欲しいという思いから、笛吹市と料理研究家の西本淑子さんの協力で開発されたそうです。

醤油、塩、味噌、担々麺、鶏白湯、魚介豚骨など、味はラーメンのようにお店によって多種多様です。

おすすめの店!【新中国料理 大三元】(山梨県笛吹市)

めんま

めんま笛吹市石和町にある中華料理店で、こちらのお店では中華の煮込みラーメンをヒントに作られた「塩味の鶏白湯」が特徴の「ラーほー」が提供されています。

おつけだんご

養蚕が盛んだった山梨県大月市の農家で冬を中心に食べられてきた郷土料理で、江戸時代からの歴史があるといわれています。

基本形は旬の野菜を煮た味噌汁の中に小麦粉の団子を入れたもので、すいとんなどに似ている料理。

家庭によって味噌や醤油、塩などの味付けや、団子が家庭によって異なるそうで、おふくろの味として親しまれているとのこと。

おすすめの店!【古民家麺処 かつら】(山梨県大月市)

めんま

めんま大月駅前にあるラーメン・うどんなどの麺類をメインに提供しているお食事処で、お店の名物メニューである「おつけだんご」は冬季限定。餅入りの餃子「大月ぎょうざ」も人気です。

みみ

山梨県富士川町十谷地域に伝わる郷土料理で、小麦粉をこねてのばし、一口大に切った正方形の生地の角をくっつけて三角形にしたものを野菜とともに味噌で煮こむのが特徴。

三角形の生地が農機具の「箕(み)」の形に似ていること(耳に似ているからという説もあり)が名前の由来。

縁起の良い食べ物とされ、現在でも正月元旦の朝や、祭り、祝い事など、人が大勢集まるときに食されるそうです。

おすすめの店!【つくたべかん】(山梨県富士川町)

めんま

めんま郷土料理「みみ」を作って食べられる体験教室が開かれていて、併設された食事処でも「みみ」を提供。人気グルメ漫画「美味しんぼ」でも紹介されたそうです。

ゆば料理

「湯葉」は煮た大豆を粉砕し、布でしぼった豆乳を煮立てた際に表面にできる被膜のことで、身延町には沢山の製造元があり、厚さや食感の違う様々な「湯葉」が作られています。

身延の「湯葉」の歴史は約750年前、日蓮聖人が身延山に入山した際、弟子が大切な師のために消化吸収の良い栄養源として供したのが始まりとされています。

おすすめの店!【みのぶ ゆばの里】(山梨県身延町)

めんま

めんま湯葉をはじめとした特産品の販売や湯葉製造体験なども行っており、併設された「お食事処 清流」では様々な湯葉料理が楽しめます。

せいだのたまじ

山梨県上野原市(うえのはらし)にある棡原(ゆずりはら)地域の郷土料理で、小粒の皮付きじゃがいもを、味噌味で甘辛く煮っころがしにしたもの。

「たまじ」は小さなじゃがいものことを意味し、「せいだ」はじゃがいも栽培を推奨し村人を大飢饉から救った中井清太夫の功績からじゃがいもを清太夫芋や清太芋と呼ぶようになったそうで、「せいだのたまじ」は小粒でも無駄にせず食べられるようにした、先人の知恵から生まれた郷土料理といわれています。

おすすめの店!【羽置の里 びりゅう館】(山梨県上野原市)

めんま

めんま地域課題に取り組んでいる団体「NPO法人さいはら」の拠点となる施設で、館内の食堂では水車・石臼挽き手打ち蕎麦や雑穀ごはん、郷土食のせいだのたまじや刺身こんにゃくなどを提供しています。

いのぶた鍋

山梨県山梨市、笛吹川上流地域の三富地区(旧三富村)の特産料理で、「いのぶた」は猪と豚を掛け合わせたもの。

丁寧に育てられた「いのぶた」の肉は、豚肉より柔らかくて赤みが鮮やか、さっぱりとしていて脂に甘みとコクがあり、猪特有の臭みも少ないことが特徴。

三富地区の食堂や民宿では様々ないのぶた料理が提供されていますが、中でも多くの野菜と一緒に煮込んだ「いのぶた鍋」は定番の人気メニューです。

おすすめの店!【民芸茶屋 清水】(山梨県山梨市)

めんま

めんまグルメ漫画「美味しんぼ」で紹介されたことがあるお店で、山梨県の公式サイトでも「いのぶた鍋」が食べられるお店として掲載されています。

やまなしジビエ・鹿カレー

県土の約8割を森林が占める自然豊かな地である山梨県では、野生鳥獣による農林業被害が深刻な状況であることから、捕獲した「ニホンジカ」の活用を進めるため、平成29年7月にシカ肉の安全・安心を担保する山梨県独自の「やまなしジビエ認証制度」を創設し、基準を満たしたシカ肉の販売や、飲食店での提供が行われています。

また本栖湖や精進湖周辺のお店では、ジビエを気軽に楽しめる「鹿カレー」が名物になっています。

おすすめの店!【松風】(山梨県富士河口湖町)

めんま

めんま名物「鹿カレー」の人気店。店主の方はハンターで「やまなしジビエ認証制度」の事業に最初から携わり、やまなしジビエ認定施設である「富士河口湖町ジビエ処理加工施設」の所長、「山梨県ジビエ活用協議会」の委員も務めているそうです。

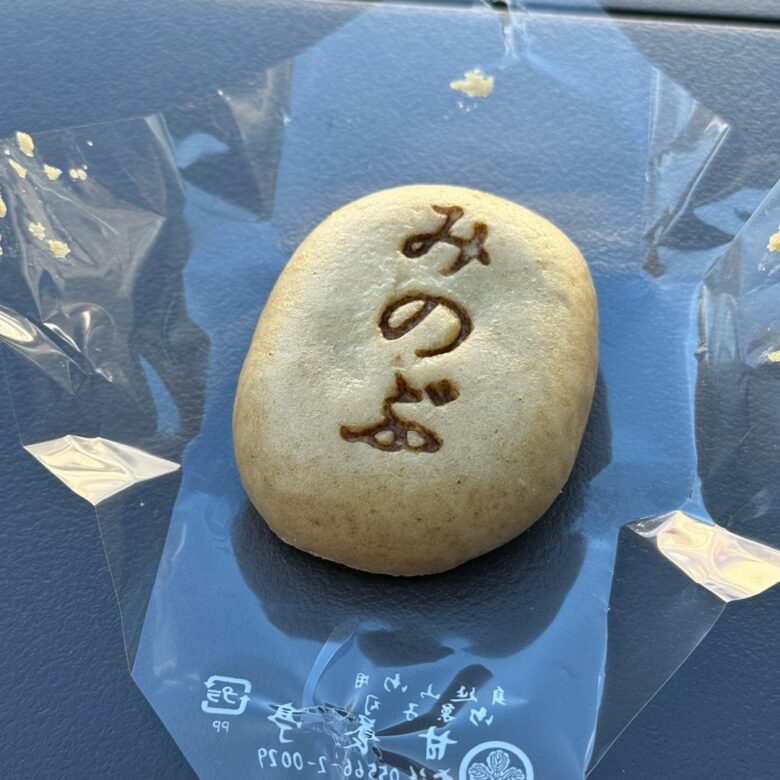

身延饅頭

山梨県身延町の銘菓で、小麦粉に醤油や黒糖などを混ぜて練った皮で漉し餡を包み、蒸して作られる直径10cm程度の饅頭で、表面に「みのぶ」と書かれた焼印が押されているのが特徴。

肉類や魚類、酒類などを禁止された日蓮宗の総本山・身延山久遠寺で修行をする僧や参拝者向けの嗜好品として、江戸時代初期に当時の久遠寺法主からの依頼により「甘養亭河喜」の当主が考案したといわれています。

おすすめの店!【甘養亭河喜】(山梨県身延町)

めんま

めんま上述の身延饅頭発祥のお店で、創業は寛永3年(1626年)。「日蓮宗総本山久遠寺の御用達」として代々御菓子作りを営んできた400年近くの歴史があり、現在店主は十七代目になるそうです。

うらじろまんじゅう

主に甲州市大和地区の郷土菓子で、日当たりの良い山地に生息するキク科ヤマボクチ属の多年草「オヤマボクチ」の葉をお餅に練りこんで作られます。

見た目はよもぎを使った草餅のようですが、よもぎとはまた異なる風味で、草の味も控えめのため食べやすいのが特徴。

「オヤマボクチ」の語源は葉の裏側に生えている産毛のような繊維である茸毛(じょうもう)が、火おこしのときに「火口(ほくち)」として使われたことが由来といわれており、その茸毛で葉の裏側が白く見えることから「うらじろ」と呼ばれています。

おすすめの店!【道の駅 甲斐大和】(山梨県甲州市)

めんま

めんま地元の素材を活かした本格的な手打ちそば処や軽食コーナー、地元産の野菜や果物、お土産品など充実した品揃えの売店が併設されており、中でもその日の朝にひとつひとつ手作りするという「うらじろまんじゅう」はイチオシの特産品とのこと。

枯露柿

主に甲州市や南アルプス市などでよく作られている、大きめの品種の柿を使った干し柿で、同じ干し柿でも水分が50%前後で柔らかいものは「あんぽ柿」、干す期間が長めで水分が25%から30%位になり、甘み成分が結晶化して白い粉が吹いてくるものを「枯露柿」と呼びます。

「枯露柿」に使われる渋柿は、主に「甲州百目(ひゃくめ)」という350〜400gもある大きい釣鐘形をした品種。

11月から12月にかけて民家の軒先にかかる柿の天日干しはオレンジのカーテンとなり秋の風物詩として人気、「枯露柿」の販売期間は干した後に仕上がる12月中旬から1月下旬頃だそうです。

おすすめの店!【道の駅 甲斐大和】(山梨県甲州市)

めんま

めんま枯露柿自体はシーズンになると様々なお店で販売していますが、私は上述の「うらじろまんじゅう」と共にこちらの道の駅で購入しました。

ポポー

バンレイシ科ポポー属に属する樹木の1種であり、北米東部原産という果実。

「森のカスタードクリーム」とも称される、トロピカルフルーツのような独特の香り、甘さの強い濃厚な味わいが特徴。

日本には明治時代に入ってきたといわれていますが、収穫後の熟変が2~3日と早いために流通が難しく、商業的な大規模栽培はされずに地産地消型の果物になっており、「幻のフルーツ」ともいわれています。

山梨県では早川町などで作られており、アイスなどに加工しているものなら通年でも食べることが出来ますが、生の果実は9~10月頃が収穫期です。

おすすめの店!【道の駅はくしゅう】(山梨県北杜市)

めんま

めんま2001年に開設された道の駅で、採りたての新鮮野菜や地元の名産品が並ぶ「ファーマーズマーケット」、地物野菜を使ったお料理と山梨の名物料理が楽しめる「かもしか食堂」、24時間利用できる名水百選に選ばれた白州の天然水を汲めるコーナーもあります。

富士山グルメ

山梨県のシンボルといえばやはり「富士山」。

山梨県にはその「富士山」をモチーフにしたパンやカレー、うどん、コロッケ、ケーキ、クッキー、プリン、ドリンクなど、数多くの「富士山グルメ」が存在しています。

おすすめの店!【富士山溶岩喫茶 LAVE CAFE】(山梨県富士河口湖町)

めんま

めんま様々な「富士山グルメ」を提供している面白いお店。人気メニューである「富士山カレー」は、単純に山型なだけでなく、なんと富士山をイメージした青いルーが衝撃的。

まとめ

今回は私自身が山梨旅行で食べたものをまとめた記事であり、もちろん他にも聞いたことがないもの、食べたことがないものなど、まだまだたくさんの名物があると思います。

他にもおすすめの料理があれば、気軽にコメントやメッセージで教えていただけると嬉しいです。

これからも山梨には何度も遊びに行く予定なので、こちらの記事はその都度追加・更新していく予定です。

コメント