こちらの記事では、長崎県を訪れたらぜひ食べたい名物・ご当地グルメ・郷土料理37選とともに、おすすめの人気店もあわせてご紹介します。

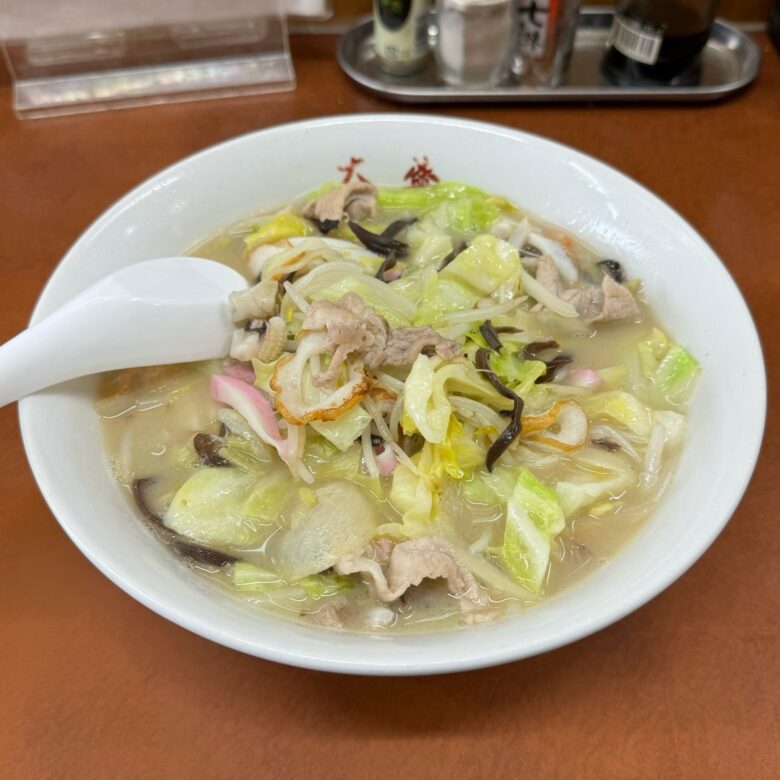

長崎ちゃんぽん

長崎といえば真っ先に浮かぶといっても過言ではないほど、定番中の定番の名物として全国的に知られている麺料理「ちゃんぽん」。

現在では全国各地で様々な特徴のちゃんぽんが存在していますが、長崎のものは「長崎ちゃんぽん」として独自の特徴があり、スープは豚骨・鶏ガラ主体の濃いめで、具材は自由ですが、一般的には豚肉と長崎特有のはんぺん(紅白かまぼこ)に、キャベツ、ネギ、モヤシといった野菜類、イカ、エビ、貝といった魚介類などが入ります。

調理法として特殊なのは、麺をスープで煮こむために中華鍋一つで調理が可能で、麺は「唐あく」と呼ばれる長崎独特のかん水で製麺したものが使用されます。

おすすめの店!【老李 台湾居酒屋 駅前店】(長崎県長崎市)

めんま

めんまオリジナルの「生からすみちゃんぽん」が絶品。「水餃子」や「炒飯」など、どの料理も本当に美味しい、お気に入りのお店です。

小浜ちゃんぽん

小浜温泉で有名な雲仙市小浜町のご当地グルメ。

小浜温泉には長崎茂木港から湯治客が蒸気船を使って往来していたことから、大正時代にちゃんぽんが伝わり、地域の郷土食として根付いたといわれています。

小浜ちゃんぽんは長崎ちゃんぽんとは異なる独自の進化を遂げ、今では長崎ちゃんぽん、天草ちゃんぽんに並び、「日本三大ちゃんぽん」の1つに数えられています。

特徴は豚骨や鶏ガラをベースに特産のカタクチイワシなどの魚介出汁を合わせたあっさりしたまろやかなスープ、麺はもっちりとした長い太麺を使用し、具材には地元の豊富な魚介類と野菜をトッピング。

卵を乗せることも多く、最初は卵をよけてそのまま食べ、途中から混ぜて味の変化を楽しみます。

おすすめの店!【食楽 大盛】(長崎県雲仙市)

めんま

めんまNHKドラマ「私の父はチャンポンマン」の舞台にもなったお店。店名通りボリューム満点のちゃんぽんが人気で、メディアにも取り上げられる有名店とのこと。

皿うどん

「ちゃんぽん」の元祖といわれている「四海樓」というお店が、「汁なしのちゃんぽん」として考案した料理が「皿うどん」。

「皿うどん」という名前は誕生当時、麺は椀や丼などの深い器に入れるのが常識だったところ、皿で出されたことで多くの驚きを誘い、そこから付けられたものといわれています。

現在皿うどんとして一般的に認知されているのは、油で揚げた極細麺の上から五目あんかけをかけた料理ですが、こちらは本来皿うどんを簡便に作れるように極細の揚げ麺にあんかけをしたもので、皿うどんから派生した「炒麺」という料理。

いつのまにかこの炒麺も皿うどんと呼ばれるようになり、現在では本来の皿うどんを「太麺皿うどん」、炒麺を「細麺皿うどん」という形で区別しており、どちらにも同じ長崎独自のウスターソースやお酢をかけて食べるのが特徴です。

おすすめの店!【四海樓】(長崎県長崎市)

めんま

めんま上述の通り「ちゃんぽん」と「皿うどん」の元祖。こちらのお店の「皿うどん」は太麺も細麺も両方美味しいですし、「ちゃんぽん」も絶品です。

卓袱料理(しっぽくりょうり)

鎖国後にも長崎だけは国際貿易都市としてオランダ、中国との貿易が行われていたため、長崎には和洋中が合わさった煌びやかな「和華蘭(わからん)グルメ」の文化が開花し、「卓袱料理」はその代表格として誕生した長崎市発祥のコース料理。

「卓」はテーブル、「袱」はテーブルクロスを意味する言葉で、大皿に盛られた料理を円卓を囲み、各人が小皿に取り分けて味わうというスタイル。

刺身、湯引き、煮豆、長崎天ぷら、ハトシ、豚の角煮(東坡煮)など、 使われる料理に定番はあるものの、決まった型式のものではなく、お店によって特色が出るのがならわしとされています。

おすすめの店!【長崎卓袱浜勝】(長崎県長崎市)

めんま

めんま「卓袱料理」は本来複数人で食べるものであり、品数も多く高価ですが、こちらのお店ではお手軽な量と価格で一人から楽しめる卓袱料理「ぶらぶら卓袱」を提供しています。

角煮まんじゅう

豚の角煮をふわっとした生地で挟み込んだもので、昭和40年に創業した「岩崎本舗」というお店が元祖といわれています。

豚の角煮は今では家庭でも食べられるお馴染みの料理ですが、元々は中国の「東坡肉(とんぽーろ)」という料理が原型といわれており、「東坡煮(とうばに)」という名前で和風にアレンジされ、卓袱料理のコースの中の代表的な料理の一つになっています。

「角煮まんじゅう」はこの「東坡煮」をもっと手軽に美味しく楽しめるように考案されたもので、長崎の食べ歩きグルメの代表格として親しまれています。

おすすめの店!【角煮家 こじま】(長崎県長崎市)

めんま

めんま平成5年にオープンした「割烹こじま」が平成14年にオープンした角煮専門店。ホロッと柔らかな角煮にふんわり生地の組み合わせが絶品です。

茶碗蒸し

長崎で生まれた「卓袱料理」の献立の1つに「茶碗蒸し」があり、「日本茶碗蒸協会」(現在は公式サイトが見当たらず)において、長崎市は「茶碗蒸しの聖地」、「茶碗蒸し専門店発祥の地」とされています。

おすすめの店!【元祖茶碗むし 吉宗 本店】(長崎県長崎市)

めんま

めんま慶応2年(1866年) 創業した茶碗蒸しが看板メニューの老舗料理店。茶碗蒸しと蒸し寿司が一対になった「夫婦蒸し」が名物で、卓袱料理も提供しています。

一口餃子

大阪や博多で名物となっている「一口餃子」ですが、長崎でも名物になっており、その名の通り一口サイズの小ぶりサイズが特徴。

長崎市内を中心に「一口餃子」の専門店は多くあり、特にツートップといわれている人気店は「宝雲亭」と「雲龍亭」。

長崎で名物になった背景については調べてみてもよくわからず、長崎の「宝雲亭」は博多の「宝雲亭」から暖簾分けされたという情報も出てきましたが、どちらのお店でも食べてみたところ、結構特徴が異なる餃子なので、結局真偽は不明です。

おすすめの店!【一口餃子専門店 トラの門】(長崎県長崎市)

めんま

めんま店主の方は一口餃子の名店として知られる「雲龍亭」で10年修業されたそうで、その味を受け継いでいるとのこと。

トルコライス

長崎市を中心に提供されているご当地グルメで、ピラフ、ナポリタンスパゲティ、デミグラスソースをかけたトンカツを1皿に盛り付けたのが基本のスタイルとされていますが、各店で料理の組み合わせや味付けに工夫を凝らし、バリエーションは様々。

色々な洋食を1皿に盛り付けていることから「大人のお子様ランチ」とも呼ばれています。

その由来については諸説ありすぎて定かではありませんが、長崎県内のトルコライス提供店は200店以上あるそうで、ちゃんぽんにも並ぶ県民食として親しまれているとのこと。

おすすめの店!【ツル茶ん】(長崎県長崎市)

めんま

めんま創業は1925年、「九州最古の喫茶店」といわれている老舗喫茶店。トルコライスの代表店として有名な他、同じく長崎名物のミルクセーキも人気です。

佐世保バーガー

佐世保は旧日本海軍の基地として栄えましたが、戦後は米海軍基地が置かれるようになり、「佐世保バーガー」は1950年頃に米海軍関係者から直接レシピを教わったことが始まりといわれています。

佐世保バーガーの定義は「地元食材を使い、注文を受けて作り始めるこだわりハンバーガー」で、2007年には認定制度を創設。

認定店以外でも「佐世保バーガー」を掲げるお店は存在しているそうですが、認定店舗では店頭にアンパンマンで知られるやなせたかしさんがデザインした「佐世保バーガーボーイ」のイラストが入った認定看板を設置しています。

おすすめの店!【佐世保バーガーBigMan 京町本店】(長崎県佐世保市)

めんま

めんま食べログのハンバーガー百名店にも何度も選出されている人気店。今では佐世保バーガーで定番のスタイルとなっている「ベーコンエッグバーガー」発祥のお店ともいわれています。

レモンステーキ

佐世保市発祥のご当地グルメで、牛肉を薄くスライスし、熱した鉄板の上で焼き上げ、レモンを効かせた醤油ベースのソースで食べる料理。

昭和30年代に「れすとらん門」というお店で修業していた兄弟が、「夏場に精のつくさっぱりした肉料理を食わせてほしい」という要望から考案したそうです。

ステーキは重いイメージがあったため、韓国の焼肉のように肉を薄切りに、ソースにはすき焼きのエッセンスを取り入れた甘口醤油ベース、そしてさっぱりさせるためレモンバターからヒントを得てソースにレモンを使用。

これがれすとらん門で提供されたのがレモンステーキの始まりとなり、佐世保に広まっていったとのこと。

おすすめの店!【下町の洋食 時代屋】(長崎県佐世保市)

めんま

めんま上述の「れすとらん門」から独立した兄弟の弟、東島洋さんが昭和61年にオープンしたお店。今まで食べたレモンステーキの中でも忘れられない美味しさです。

大村寿司

大村市に伝わる約500年もの歴史を持つ伝統的な郷土料理。

材料やレシピも作る家庭によって様々ですが、定番の具として挙げられるのははんぺん(長崎ではカマボコを指す)、にんじん、ごぼう、かんぴょう、きぬさや、錦糸卵などで、シャリを味付けする際に大量の砂糖を使用することも特徴。

文明6年(1474年)の「中岳の合戦」で大村の地を追われた大村藩主の大村純伊(すみこれ)公は、文明12年(1480年)に援軍を得て領地を奪回し、その際喜んだ領民たちが戦勝を祝い将兵たちをもてなすため、もろぶた(当時はどの家庭にもあった木製の浅い箱)に炊きたてのご飯を敷き、魚の切身や野菜のみじん切りなどを乗せ、押し寿司にして出したものが始まりといわれています。

大村寿司は勝ち戦のめでたい寿司として伝わり、以来大村地方では祝いの席には欠かせない郷土料理として伝わってきたとのこと。

おすすめの店!【梅ヶ枝荘】(長崎県大村市)

めんま

めんま先祖は台所番として大村藩に仕えていたそうで、明治27年(1894年)に料亭として創業。大村寿司の販売店の代表格として有名で、九州物産展などの催事にもよく出店している印象。

具雑煮(ぐぞうに)

島原に伝わる郷土料理で、山の幸・海の幸をふんだんに盛り込むことから、その名の通り具沢山であることが特徴。

考案者は天草四郎時貞という説があり、寛永14年(1637年)の島原の乱の時、一揆軍の総大将であった天草四郎時貞が、約3万7千人の信徒達と共に原城に籠城した際、農民達に餅を兵糧として貯えさせ、山や海から色んな材料を集めて雑煮を炊き、栄養をとりながら約3ヶ月も戦ったそうです。

平成19年(2007年)には農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」に卓袱料理と並んで選定されています。

おすすめの店!【姫松屋 本店】(長崎県島原市)

めんま

めんまこちらのお店は具雑煮の元祖を掲げており、上述の説をもとに、文化10年(1813年)に初代が味付けに趣向を凝らして生み出したのが具雑煮の始まりだそうです。

六兵衛(ろくべえ)

長崎県の島原半島や対馬を中心に伝わる郷土料理で、サツマイモを主原料にした独特な麺料理。

1792年に起こった「島原大変」の後に島原半島は食糧危機に見舞われ、サツマイモを主食とするようになり、深江村農家の六兵衛という人がサツマイモを粉末にして山芋を入れ、熱湯でこねてうどん状にしたものを作ったのが始まりといわれています。

これは島原における誕生の背景のようですが、島原半島と対馬は江戸時代以前は肥前国と対馬国に分かれており、また地理的にも大きく離れた2つの地域に、なぜ同じ名前で類似した郷土料理が存在しているのかは今でも定かではないとのこと。

対馬はつなぎを使用しなかったり、材料や製法にも少し違いがあるみたいです。

おすすめの店!【六兵衛】(長崎県島原市)

めんま

めんま料理名がそのまま店名になっており、昼は六兵衛をメインに、夜はもつ鍋なども提供する居酒屋として営業しているそうです。

島原手延そうめん

全国の手延そうめんのシェア率約3割を誇る、南島原市で生産される「島原手延そうめん」。

「島原手延そうめん」は機械製麺のそうめんとは製造工程が大きく異なり、時間をかけて丁寧に熟成させながら作ることで、茹で伸びしにくく、しっかりとしたコシと歯ごたえ、小麦の豊かな味と香りを楽しめることが特徴。

ルーツについては小豆島からの移民者が広めたや、中国から伝来したなど、諸説あるといわれています。

三輪そうめん(奈良県)、小豆島そうめん(香川県)、播州そうめん(兵庫県)、半田そうめん(徳島県)と共に、「日本五大そうめん」に数えられるともいわれています。

おすすめの店!【面喰い】(長崎県南島原市)

めんま

めんま「須川手延べそうめん」や「須川手延べうどん」などの製造および販売を行う「麺商須川(株式会社松本)」が運営。冷たいそうめんから温かいそうめんまで、幅広い種類のそうめん料理を提供しています。

五島うどん(ごとううどん)

長崎県の最西端にある五島列島の古くからの名物であり、香川の「讃岐うどん」、秋田の「稲庭うどん」と並び、「日本三大うどん」の一つに数えられるといわれています。(※「日本三大うどん」は他にも、きしめん(名古屋)、水沢うどん(群馬)、氷見うどん(富山)など諸説あり)

島の特産である食用の椿油を塗布しながら、棒状の生地を2本の箸にかけて引き延ばしては束ねる作業を繰り返して紐状の細い麺にし、しっかりと熟成を重ねた後に乾燥させる、そうめんと同じく手延べ製法で作られるのが特徴。

定番の食べ方として知られているのは、麺を大きな鉄鍋で茹で戻し、グツグツと煮立った鍋から直接うどんを取って食べる「地獄炊き」。

五島に多くある製麺所で作られるうどんは、全国的に名物うどんとして知られるようになってからは約80%が島外に出荷されているそうで、五島列島以外でも食べられるお店が増えています。

おすすめの店!【五島うどん だしぼんず】(長崎県長崎市)

めんま

めんまJR長崎駅の商業施設「長崎街道かもめ市場」内にあるお店。出汁と味にこだわった五島うどんをメインに、肉・魚・野菜など長崎の食材を活かした料理を提供しています。

蒸し釜料理

雲仙市の小浜町にある「小浜温泉」は島原半島の西側にある海辺の温泉街で、海岸にある露天風呂「波の湯」や、全長105mの日本一長い足湯施設「ほっとふっと105」などが有名。

源泉温度は105℃と高熱で、湧出量×泉温で求められる放熱量は日本一であり、その温泉の熱を活かして食材を蒸しあげる「蒸し釜料理」は温泉街ならではのご当地グルメ。

「ほっとふっと105」の近くには貸し出しの蒸し釜もあり、自分で調理することも可能ですが、蒸し釜料理が楽しめる専門店も人気です。

おすすめの店!【海鮮市場 蒸し釜や】(長崎県雲仙市)

めんま

めんま「旅館ゆのか」 の姉妹店として2014年にオープン。近海で獲れた魚貝類や地元産肉・野菜など、様々な食材を蒸し釜料理で食べられる体験型飲食店です。

おにぎり

飲みのシメはうどんやラーメンなど各地で様々ですが、長崎市では「おにぎり」が定番といわれており、2017年12月7日に放送されたテレビ番組「秘密のケンミンSHOW」の「全国飲みのシメ特集」で長崎のおにぎり店が紹介されました。

長崎市には深夜まで営業しているおにぎり専門店が多いのも特徴です。

おすすめの店!【かにや】(長崎県長崎市)

めんま

めんま上述の「秘密のケンミンSHOW」で紹介されたお店。「長崎では呑んだらかにや」といわれるほど、地元で長年愛され、飲みのシメの定番になっています。

鯨料理

長崎は鯨肉の一人当たりの消費量が日本一。

海に囲まれた長崎では古来から近代まで捕鯨の歴史があり、鯨の食文化が今でも色濃く残っている地域で、料亭や寿司屋でも鯨は定番の食材とのこと。

正月には太く長く生きられることを願って鯨を食べるそうで、年末には鯨屋の店先にブロック状の鯨肉が山積みにされるそうです。

おすすめの店!【鯨専門店 くらさき】(長崎県長崎市)

めんま

めんま鯨肉、鯨カツ、鯨ベーコンなどの加工品を販売しているお店で、特に人気という「鯨カツ」は地元だけでなく、全国の百貨店などで開催される物産展でも大人気という逸品です。

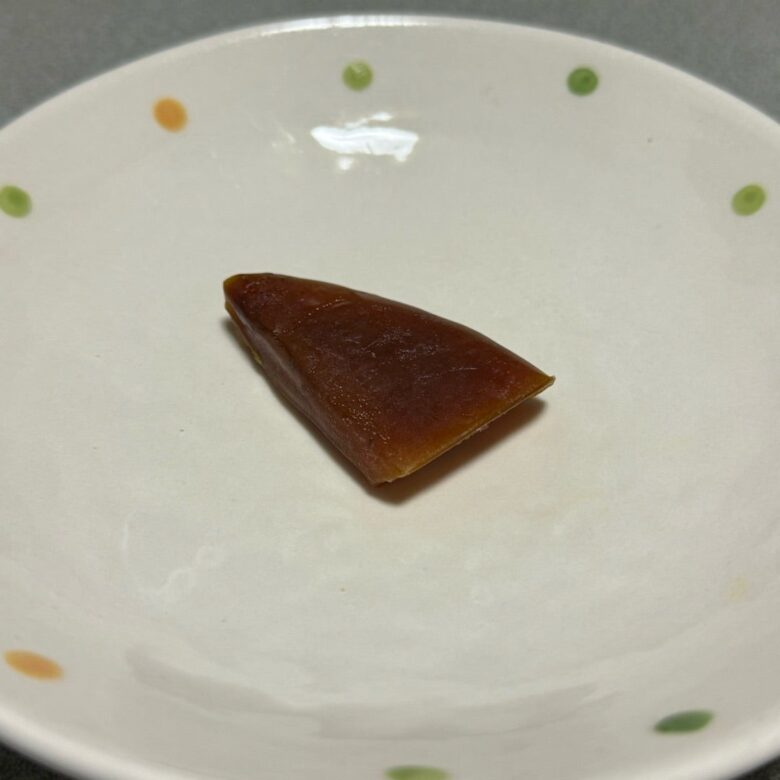

からすみ

越前のうに、三河のこのわたと並び、日本三大珍味の一つといわれている長崎の「からすみ」。

魚の卵巣を塩漬けし、塩抜き後に天日干しで乾燥させたものですが、長崎のものは「ぼら(鯔)」の卵巣を使うのが特徴。

伝来した当時は「ぼら」ではなく「さわら(鰆)」の卵巣で作られていたそうですが、「ぼら」で作った元祖といわれているのが延宝3年(1675年)創業の「高野屋」。

長崎近郊の野母崎方面で水揚げされる質の良いぼらを原料に、研究を重ねた独自の手法によって完成させたそうです。

おすすめの店!【高野屋】(長崎県長崎市)

めんま

めんま上述の長崎からすみの元祖。からすみは高級食材ですが、数百円から買えるお手頃な価格・サイズの商品もあり、気軽に購入可能です。

平戸ひらめ(ひらどひらめ)

ヒラメは全国的にも高級魚として知られていますが、長崎県のヒラメは柔らかく淡白な白身が特徴で、その味は格別といわれています。

特に4kgを超える大型のヒラメは「座布団ひらめ」と呼ばれその存在感は圧巻ですが、平戸地区ではさらに5kgを超える大型ヒラメが水揚げされることで有名。

天然ひらめの旬の時期である1月から3月にかけて「平戸ひらめまつり」というイベントを開催しており、期間中は宿泊施設や飲食店にて格安で天然ひらめを楽しめます。

おすすめの店!【旬鮮館】(長崎県平戸市)

めんま

めんま平戸漁協が直営する食事処で、平戸のヒラメをはじめ、獅子沖合の自営定置網で獲れた新鮮な旬の魚を使った料理が楽しめます。

ガンバ

島原地方では「フグ」の総称を方言で「ガンバ」といい、語源は外国語に由来するものを含めて諸説あるそうですが、美味しさのあまり、命と引き換えに「龕(棺のこと)桶を用意しても食べたい」というのが有力な説だとか。

島原地方では主に「トラフグ」と「ナシフグ」の2種類が食べられており、秋から春にかけてがシーズン。

ガンバ郷土料理の代表格は、サッと湯通しして氷水で身を引き締めた「ガンバの湯引き」と、から煎りしたガンバの肉厚の身を、醤油、酒、みりんに加え梅干しとニンニクで煮込んだ「ガンバのガネ炊き」です。

おすすめの店!【ほうじゅう】(長崎県島原市)

めんま

めんま地魚料理や様々な郷土料理を提供しているお店で、こちらでは酢飯の間にシソと梅干しを挟んたガンバの湯引きの押し寿司「ガンバずし」が人気です。

サバサンド

長崎市の「新・ご当地グルメ」として、2016年10月1日に誕生した「サバサンド」。

その名の通り、「サバ」を挟んだサンドイッチで、定義は「具に長崎県のサバを使うこと」、あとは提供店ごとにアレンジは様々。

長崎県は年によってもランキングは異なりますが、漁獲量全体は北海道に次いで最高で2位にランクインし、水揚げされる魚種は250種を超え全国1位といわれる、日本有数の「魚王国」。

サバの水揚げ量も年によって1位や2位と常に上位にランクインしています。

おすすめの店!【HAYAMA COFFEE 長崎オランダ通り店】(長崎県長崎市)

めんま

めんま横浜に本社を置く「葉山珈琲」が展開する店舗の一つ。サバの竜田揚げにたっぷりのフレッシュ野菜、レモンマヨネーズを組み合わせた「サバサンド」は絶品で、コーヒーも美味しかったです。

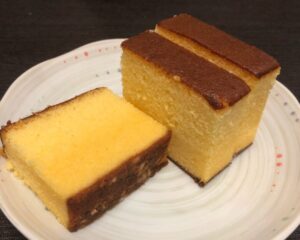

カステラ

長崎土産といえば真っ先に浮かぶといっても過言ではないほど、定番中の定番の名物として全国的に知られているお菓子。

カステラはポルトガルから伝わった南蛮菓子をもとに、素材や製法などの変化を遂げて、日本独自に発展した「和菓子」に分類されるもの。

現在のような甘くて柔らかいしっとりとした食感のカステラは、良質な砂糖が豊富になり、水飴も入れられるようになって製法も進歩した明治に入ってからといわれています。

おすすめの店!【岩永梅寿軒】(長崎県長崎市)

めんま

めんましっとりモッチリ食感が特徴の絶品カステラ。しかし販売店が少ないことや予約・購入の難易度が高いことから、”幻のカステラ”とも呼ばれています。

桃カステラ

ハート形に切り取ったカステラやスポンジケーキ生地の上に着色した糖蜜をコーティングし、マジパン等で作った葉や、餡で作った枝を添えて作られるのが特徴で、長崎の桃の節句には欠かせないといわれる郷土菓子。

桃は中国で古くから長寿の縁起物とされていて、点心にも桃をかたどった「寿桃」や「桃包」と呼ばれるお菓子がありますが、長崎では西洋から伝わった伝統菓子であるカステラをベースに作られるようになり、和洋中の文化が織り成す長崎ならではの縁起菓子になっているとのこと。

各カステラ販売店では毎年桃の節句の時期に期間限定で販売されることが多いようですが、一部通年販売しているお店もあります。

おすすめの店!【万月堂】(長崎県長崎市)

めんま

めんま当初はあんこを使った菓子類の製造がメインだったそうですが、現在では「桃カステラ」が看板商品となる人気で、期間限定ではなく通年で販売しています。

カスドース

カステラを卵黄にくぐらせ、加熱した糖蜜で揚げて、最後に砂糖をまぶしたお菓子で、江戸時代にポルトガルの宣教師から伝えられたといわれている平戸銘菓。

当時は贅沢品だったという卵や砂糖をふんだんに使ったお菓子だったため、殿様だけが食べられる「お留め菓子」と呼ばれ、明治以降には皇室献上品にもなったそうです。

その製法からまるでカステラのフレンチトーストともいわれるお菓子で、長い船旅で乾燥したカステラをアレンジしたものという説や、カスドースの方がカステラより先に日本に伝わったという説、そもそもカステラのルーツになったのがカスドースという説など、その起源については諸説あるそうです。

おすすめの店!【蔦屋】(長崎県平戸市)

めんま

めんまカスドースの元祖であり、九州最古ともいわれる文亀2年(1502年)創業の老舗和菓子店。江戸時代には平戸藩主松浦家の御用菓子司を務め、今なお平戸の地で愛されている名店です。

ごぼう餅

うるち米の粉から作った餅に白砂糖や黒砂糖を加え、芥子の実を散らして作る素朴なお菓子。

昔は黒砂糖のみを使用して作っており、長いままのものを茶席で亭主が客席に合わせて切って供していたそうで、その色合いや形状がゴボウに似ていたことが名前の由来といわれており、実際にゴボウが入っているわけではありません。

中国からの伝来と伝えられ、平戸藩主松浦鎮信公を始祖とする、茶道鎮信流の茶菓子としてや、一般町家の人々も慶事・法事の際のお配り菓子として親しまれ、平戸にのみ現代まで受け継がれてきたそうです。

おすすめの店!【蔦屋】(長崎県平戸市)

めんま

めんまカスドースでもおすすめしたお店ですが「ごぼう餅」も販売しており、こちらも美味しかったです。

かんざらし

島原市で古くから親しまれている伝統的なご当地スイーツで、白玉粉で作った小さな団子を「島原の湧水」で冷やし、蜂蜜や砂糖等で作った特製の蜜をかけたもの。

原料の餅米のくず米を冷たい大寒の日前後に石臼で水びきし、その沈殿物を乾燥させて米粉(白玉粉)を作っていたことが名前の由来といわれています。

島原一帯には1792年(寛政4年)の島原大変による地殻変動の影響で数十箇所から澄んだ湧き水が出るようになり、それを活用して米粉が腐りやすい夏には団子にして湧水の中で保存する習慣が生まれ、いつしか米粉の団子と砂糖で作った蜜で冷たいお菓子を夏に来客に振る舞うようになったのが「かんざらし」の発祥といわれています。

おすすめの店!【銀水】(長崎県島原市)

めんま

めんま大正4年に創業したかんざらしの名店ですが、店主の逝去により一度閉店。その後島原市の事業で復活し、この銀水復活の実話をもとにした「かんざらしに恋して」というドラマも放送されました。

ミルクセーキ

「ミルクセーキ」は牛乳、卵、砂糖を主成分とするクリーミーな甘い飲み物。

1800年台後半にイギリスで生まれた、卵黄、ミルク、砂糖にブランデーやラムを加えた「エッグノック」というカクテル、それをアルコール抜きにしたものがミルクセーキの原型といわれています。

長崎ではミルクセーキにかき氷を混ぜるのが主流で、飲み物ではなく「食べるミルクセーキ」として親しまれています。

おすすめの店!【ツル茶ん】(長崎県長崎市)

めんま

めんまトルコライスでもおすすめとして紹介したお店。長崎における「食べるミルクセーキ」を考案したのはこちらのお店といわれています。

シースクリーム

長崎のご当地ケーキで、ショートケーキの一種とされていますが、通常のショートケーキとは異なり、スポンジの間にはカスタードクリームを挟み、飾り付けにはイチゴではなくシロップ煮の黄桃とパイナップルが使われることが特徴。

「梅月堂」というお店が当時まだ珍しかった生クリームに目をつけ、2代目本田久喜社長が昭和30年に考案。

販売当初のケーキの形はエクレアのように細長く絞って焼いた2枚のブッセ生地にカスタードクリームを挟み、切り口を上にして置いた姿が「莢(さや)」に入った豆の姿に見えたそうで、さやを英語辞書で調べたところ「sheath」と出てきたことが名前の由来。

しかし「sheath」は「刀の鞘(さや)」のことで、「莢」は本当は「pod」だったらしく、その間違いに気付いたのは現在から十数年前のことだそうです。笑

おすすめの店!【梅月堂 本店】(長崎県長崎市)

めんま

めんま上述の「シースクリーム」発祥のお店で、店内では「シースクリーム」をはじめ様々なお菓子を販売しており、直営のカフェ「カフェフィーヌ」も併設されています。

ちりんちりんあいす

昭和35年創業の「前田冷菓」という会社が販売しているアイスで、綺麗なバラの形に盛り付けられることが特徴。

懐かしい「プレーン味」をはじめ、現在では「びわ」、「ゆうこう」、「チョコ」など様々なフレーバーが誕生。

昭和30年代の長崎では、子供向けの紙芝居や、豆腐、野菜などの行商が売り歩く際に、鐘を鳴らして市内を回っており、それと同様に鐘を鳴らしながら屋台を引いていたことが「ちりんちりんあいす」という名前の由来。

眼鏡橋やグラバー園、平和公園、稲佐山公園など、長崎を代表する観光名所に屋台があり、長崎の夏の風物詩として親しまれています。

おすすめの店!【前田冷菓】(長崎県長崎市)

めんま

めんま屋台の販売場所は公式サイトに掲載されており、私は「眼鏡橋」で購入しました。

かんころ餅

五島地方に古くから伝わる郷土食で、さつまいもを薄くスライスして天日干ししたものを五島地方の方言で「かんころ」と呼び、この「かんころ」を餅米に混ぜて作ったお餅が「かんころ餅」。

昔は冬の保存食として各家庭で作られていたそうで、かんころを混ぜることで高価な餅米が少なくて済み、家族全員が十分な量を食べられたからだといわれています。

現在では五島地方をはじめとする長崎の特産品として様々なメーカーから商品が販売され、砂糖で甘さを加えた和菓子の側面も併せ持つものにもなり、紫芋やよもぎを加えたものや、焼いたものにバターを乗せたり、天ぷらにしたりなど、商品にも食べ方にもバリエーションがあります。

おすすめの店!【亀屋饅頭】(長崎県長崎市)

めんま

めんま甘酒饅頭、桃饅頭、麩饅頭など、様々な和菓子類が人気のお店ですが、「かんころ餅」も有名で2008年全国菓子大博覧会にて農林水産大臣賞を受賞したとのこと。

じゃがいも

「じゃがいも」といえば北海道のイメージが特に強い印象ですが、実は「じゃがいも伝来の地」は長崎県といわれています。

じゃがいもが伝来した時期については諸説あり、定説は無いそうですが、一説では約400年前の慶長年間(1600年前後)に、オランダ人がジャガタラ(現在のインドネシアジャカルタ)から長崎に運んできたといわれていて、名前も「ジャガタラ」に由来するとのこと。

生産量は年によって異なりますが、長崎県は北海道に次いで2位、北海道・鹿児島県に次いで3位の時もあり、日本国内でも上位。

長崎県の中でも島原半島は一大産地で、県内のジャガイモの生産量の70%以上が生産されているそうです。

おすすめの店!【パティスリーオオムラ】(長崎県雲仙市)

めんま

めんま地元産のじゃがいもを使ったモンブラン「雲仙じゃがブラン」というケーキが不動の大人気商品で、第39回長崎県特産品新作展では奨励賞を受賞。雲仙市のふるさと納税の返礼品にもなっています。

諫早おこし(いさはやおこし)

おこしは元々遣唐使が伝えた唐菓子の一種が由来とされていますが、諫早では江戸時代後期に大規模な干拓事業による新田開発が進み、農民が年貢上納の後に余った米から作るようになったといわれています

家を「おこし」、名を「おこす」という縁起の良さから、「諫早おこし」は多くの人に食され伝えられてきたそうで、明治・大正の頃までは神社の縁日で若い男性が思いを寄せる女性におこしを贈る風習もあったそうです。

諫早市内には江戸時代から続くお店もあり、伝統を守りつつも時代に合わせた商品開発などの工夫が重ねられているとのこと。

おすすめの店!【菓秀苑 森長】(長崎県諫早市)

めんま

めんま寛政5年(1793年)におこし屋として創業。伝統的な「黒おこし」をはじめ、食べやすいプチサイズの「Puchi OKOC」、累計35万個の販売実績を持つ「半熟生カステラ」など、幅広い種類のお菓子を販売しています。

湯せんぺい

雲仙市の名物で、小麦粉、砂糖、卵、重曹に温泉水を加えて練り上げた生地を、専用の金型に流し入れて焼き上げるお菓子。

サクサクとした軽い食感で香ばしく、優しい甘さが広がるのが特徴。

明治初期に温泉好きとして知られた島原藩主・松平忠和氏に献上するお菓子として製造されたのが起源とされているとのこと。

雲仙岳を有する島原半島には硫黄泉の「雲仙温泉」、塩化物泉の「小浜温泉」、炭酸水素塩泉の「島原温泉」と3種類の温泉が湧き出るそうで、まさに温泉地ならではの名物。

おすすめの店!【遠江屋本舗】(長崎県雲仙市)

めんま

めんま現在でも一枚一枚焼き上げる「純一枚手焼き製法」を雲仙温泉街で唯一継承しており、店頭では土日祝日を基本に実演販売を行っています。

麻花兒(マファール)

北京を中心とした中国の北部一帯で「麻花」という名で作られていたという揚げ菓子で、「麻花兒」というのは「麻糸を撚ったような」という意味があるとのこと。

一本一本手で編むようにして作るため、長崎では通称「よりより」とも呼ばれています。

「よりより」という名前は「余利余利」に通じる縁起を好まれて愛されてきたとのこと。

原型は遣唐使の時代に伝来した「索餅」(細長く練った小麦粉を索状にあわせて揚げたもの)といわれており、日本では「そうめん」のルーツになったともいわれています。

おすすめの店!【蘇州林 長崎唐菓子店】(長崎県長崎市)

めんま

めんま長崎新地中華街にある唐菓子店で、系列店には中華料理店も展開しており、こちらもお気に入り。ランタンフェスティバルが開催される春節の期間には限定で「チョコ麻花兒」も販売されます。

一口香(いっこうこう)

お饅頭のような見た目ですが、焼く前は餡を入れるのに焼き上がると中が空洞になるため、「からくりまんじゅう」とも呼ばれる不思議なお菓子。

中国の空心餅を原形に、日本で独自の進化を果たした唐菓子といわれています。

長崎県をはじめ愛知県や佐賀県にも同種のお菓子があるそうですが、佐賀では「逸口香」という名前で知られています。

おすすめの店!【茂木 一〇香 本家】(長崎県長崎市)

めんま

めんま弘化元年(1844 年)創業の老舗菓子店で、「一〇香」という表記の「一口香」が看板商品。パリッとザクザクの食感で香ばしく、程良い甘さも絶妙でとても美味しかったです。

びわ

「長崎びわ」や「茂木びわ」といった名称で全国に知られており、海に囲まれた温暖な気候に恵まれ、びわにとって絶好の環境があることから、日本で最大のびわ産地になっているとのこと。

長崎のびわ栽培は江戸時代からの歴史があるそうで、現在栽培されているのは「茂木」を中心に、「長崎早生」、「長崎甘香(福原早生)」、「涼風」、「なつたより」など様々な品種が誕生。

出荷時期は品種にもよりますが、ハウス栽培では3月~5月、露地栽培では5月~6月頃という短い期間で、生産量も年々減っているということから、とても貴重な果物になってきています。

おすすめの店!【茂木 一〇香 本家】(長崎県長崎市)

めんま

めんま一口香でも紹介したお店。びわを使った様々なお菓子も販売しており、長崎びわの美味しさを通年楽しむことが出来ます。

まとめ

今回は私自身が長崎旅行で食べたものをまとめた記事であり、もちろん他にも聞いたことがないもの、食べたことがないものなど、まだまだたくさんの名物があると思います。

他にもおすすめの料理があれば、気軽にコメントやメッセージで教えていただけると嬉しいです。

これからも長崎には何度も遊びに行く予定なので、こちらの記事はその都度追加・更新していく予定です。